「ネパール・インドの聖なる植物」 著者:T.C マジュプリア 訳者 西岡直樹 八坂書房

土佐町に移ってくる少し前の数年間、インドに頻繁に行っていた時期がありました。

グジャラート州というインド北西部の、友人となったあるインド人家族を訪れるため、年に2、3回は飛行機を乗り継ぎ訪問していました。

ラオさんというその友人の家に寝泊まりさせてもらい、長い時には1ヶ月や2ヶ月インドで過ごしていたので、これは旅というよりかはホームステイに近いものだったかもしれません。

お父さんのバーラット、お母さんのプラティマ、姉のクルッティ、弟のダムルー。

とても仲の良い家族の中で、僕も家族の一員として暖かく遇してもらい、クルッティの結婚式があった際には弟のダムルーと共に「新婦の兄弟」として出席しました。

そんな訪問を繰り返していた最中、別れ際にお母さんのプラティマが手渡してくれたのがルドラークシャという木の実をつなげた数珠。

「これはあなたを守ってくれるから」と言いながらぼくの手首に巻いてくれたのです。

帰国後、ルドラークシャが一体なんなのか知りたくて読んだのがこの本。

ヒンドゥー文化が数千年の間、大切に紡いできた植物への考え方がとても詳しく解説されています。

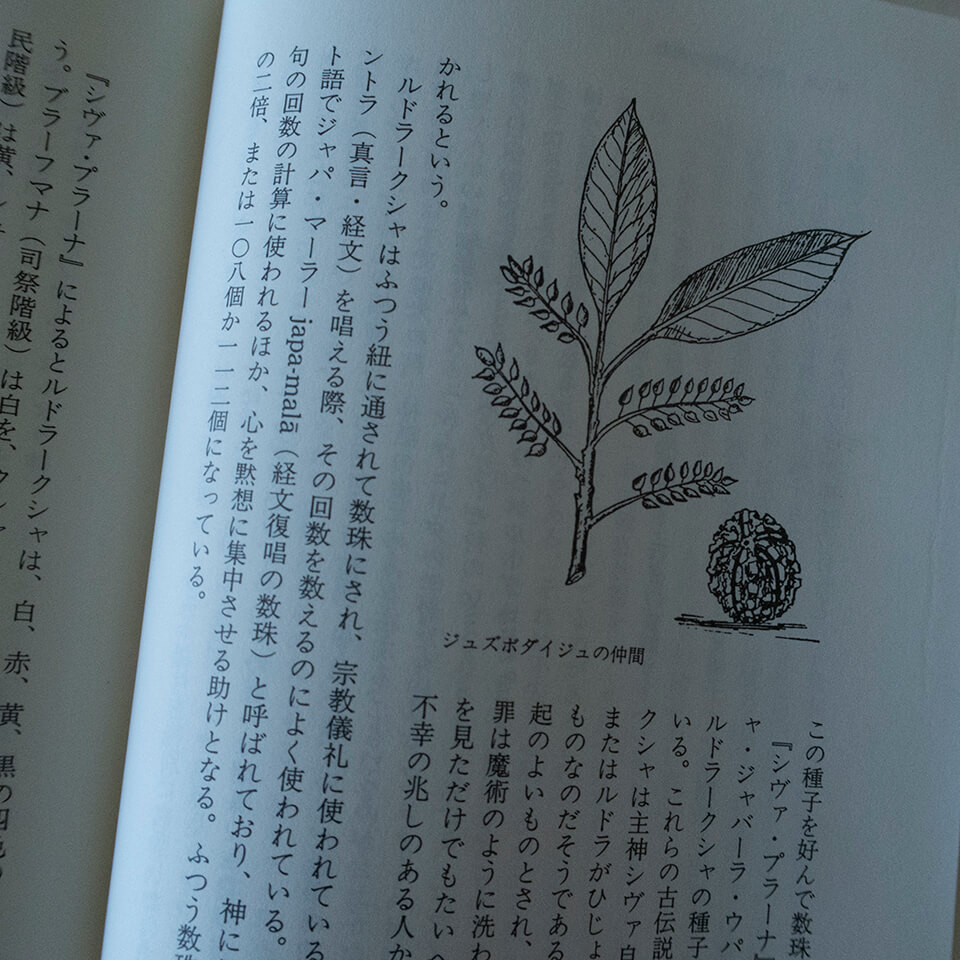

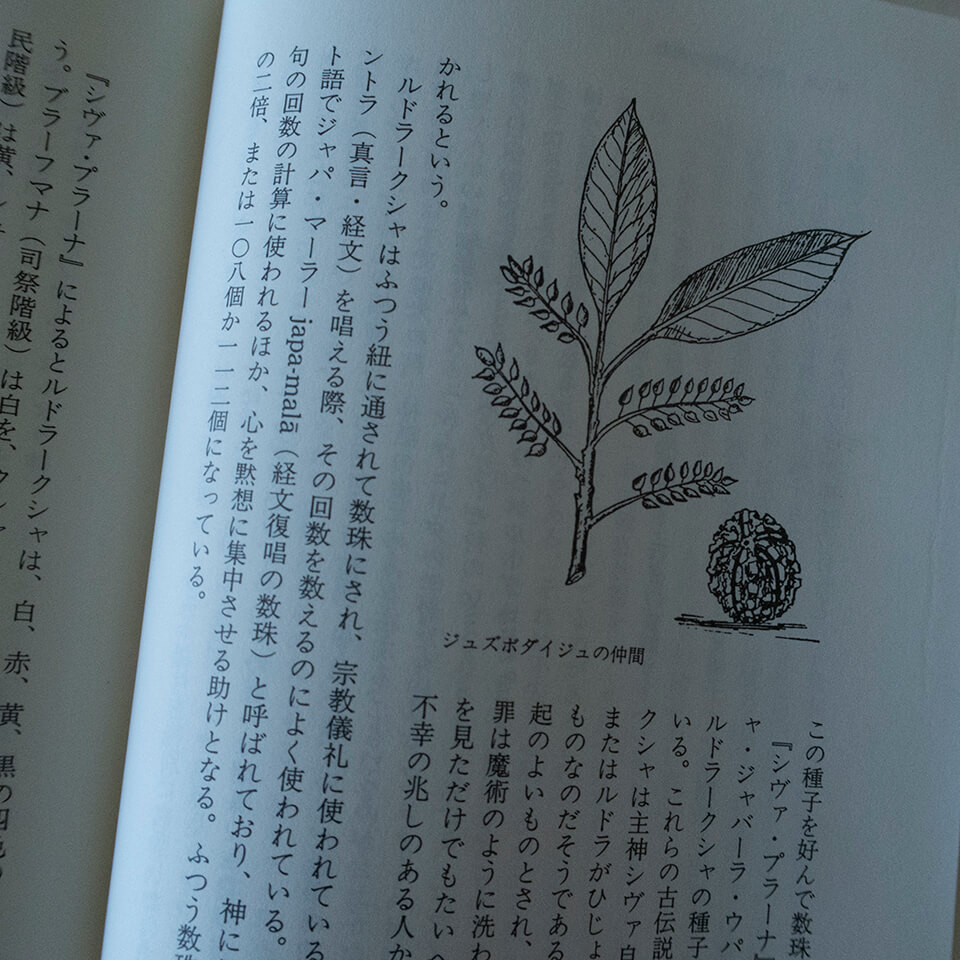

ルドラークシャの項によると、ルドラークシャ(ジュズボダイジュ)はヒンドゥ文化の中で非常に重要な植物であるとのこと。

古伝説を紐解くと、ルドラークシャは主神シヴァ自身である。シヴァ神は別名ルドラという。数珠に使われる種子は神聖で、縁起がよく、それを見ただけでもたいへんなご利益があるという。

お母さんのプラティマは「これを身につけていたら健康になる。高血圧も治る!」と力説していましたが、ヒンドゥの伝説の熱量からするとそれもどうやら真実であり、なによりもプラティマのその気持ちをうれしく感じたのでした。