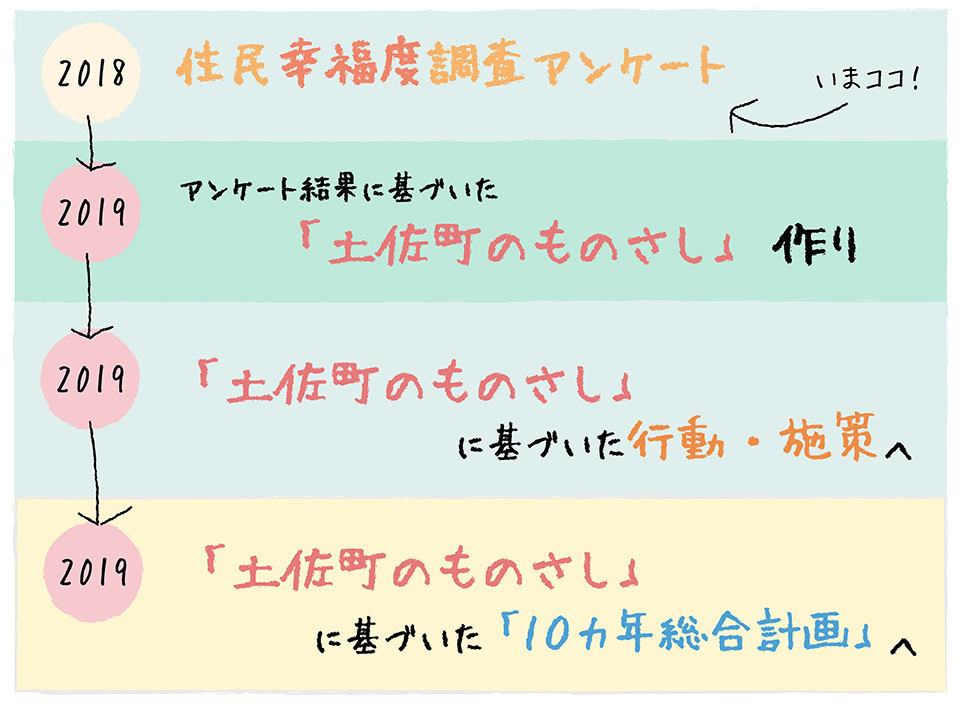

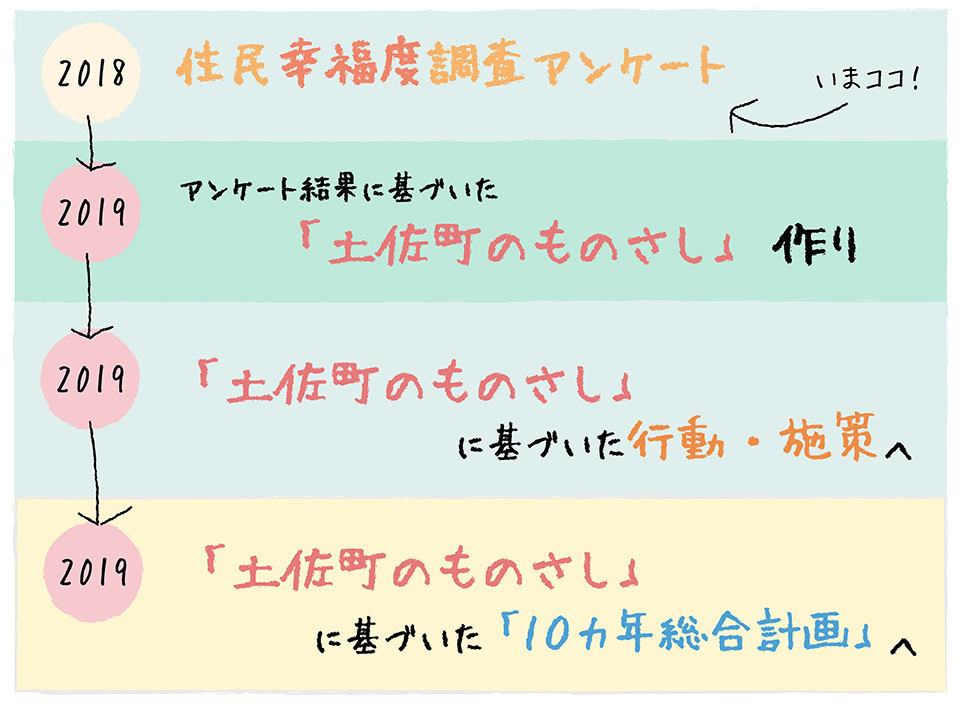

この連載「土佐町のものさし」は、現在進行形の旅の記録。

時代とともに変化していく世界の価値観(=ものさし)の大きな流れの中で、土佐町の人々が、土佐町のためにこれから作っていく「土佐町のものさし」を探し求めて歩く旅の記録です。

「←いまココ!」の土佐町では、住民幸福度調査アンケートの作成の真っ最中です。

そもそも「幸福度をものさしにする」とはどういうことか?

これは経済至上主義があまりにも強くなりすぎた世の中に対する反省から生まれたものでした。

経済は結局のところ数字での競争でしかなく、人間が生きていく中で、「経済」というものさしに頼りすぎてはいないでしょうか?という問いがその根本にあります。

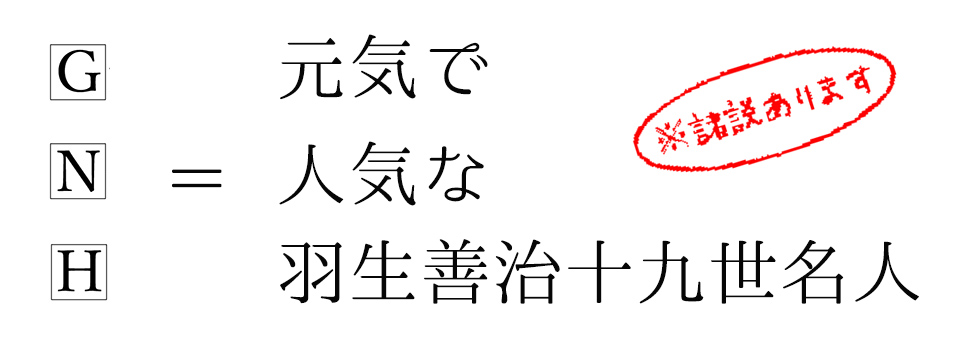

ブータンのGNHの考え方は、人間が生きていく上では経済だけでなく、以下の3つの要素に依っていると考えています。

3つ合わせて「人間社会」が作られているという考え方

そんなの当たり前じゃないか!と「渡る世間は鬼ばかり」のえなりかずき並みに口を尖らせて言う人もいるかもしれません。

えなり

ただ、この3つの要素がバランスよく大切にされてきたか?という問いには、「経済が重要視されすぎている」「経済が成長することばかり目指したせいで、他の二つを犠牲にしている」と感じる人が世界中に数多くいる、ということなのです。

私たちも自分たちの未来や環境を考える際に、「経済のため」に余りにも重点を置きすぎていないですか?

●「学ぶ・勉強する」目的が「経済のため=より稼げる仕事に就くため」になっていないですか?

●より多くのお金を稼ぐために、環境や人間関係や地域コミュニティを犠牲にしていないですか?

●大きなビジネスが良いとされる世の中で、人間が経済の歯車のように扱われていないですか?

もちろん今のご時世、お金を全く稼がずに生きていくのはとんでもなく難しいことでしょう。GNHは経済発展そのものを否定するものではなく、要は、自然環境や地域コミュニティや伝統文化を破壊してまでも経済発展すべきですか?という問いかけであるのです。

そんな経済発展は、人間を幸せにしていないんじゃないですか?と。

そう考える人がどんどん増えていることで、様々なコミュニティが、または企業や国が、経済一辺倒ではなく「幸福度」というものさしへ方向転換してきている、というのが現在の状況です。ちなみに、ブータン国王は1970年代から同様のことを言い続けています。

さて、土佐町。

現在はアンケート内容の作成の真っ最中です。

前回の記事で書いたように、「他と比較するためではない」という方向が定まり、可能な範囲で「土佐町ならでは」な質問をしたいと考えています。

参考にしているのはブータン

ではブータンは実際にどのようなアンケートを行っているのでしょう?「ブータンらしい」と私たちが感じた質問をいくつかピックアップしてみましょう。※引用は全て2015年度ブータンGNHアンケートによります。翻訳/石川拓也

●歴史の知識

Q63:以下の事柄について、あなたの知識と理解度を自己採点してください。

|

|

とても詳しい |

詳しい |

平均的 |

あまり知らない |

全く知らない |

| 1 |

地域の伝説や民話 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

| 2 |

王様の歴史的な行事 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

| 3 |

国民の日 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

| 4 |

ブータンの王様5人の名前 |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

端的に言えば、ブータンのアンケートは「こういったことを多くの国民がよりよく理解している状態が望ましい=幸福度が高い」というひとつの価値観を示すものでもあるでしょう。

単純にさまざまな国民の状態をより詳しく知るための質問も多いのですが、上のようにブータンの価値観を現すような質問がとても多いこともブータンのアンケートの特徴です。

続けてもう一つ。

●伝統的なものへの知識

Q72:以下に挙げた技能をあなたは持っていますか?

|

|

とてもよくできる |

まあまあできる |

できない |

| 1 |

織物 |

3 |

2 |

1 |

| 2 |

刺繍 |

3 |

2 |

1 |

| 3 |

絵画 |

3 |

2 |

1 |

| 4 |

大工仕事 |

3 |

2 |

1 |

| 5 |

木彫り |

3 |

2 |

1 |

| 6 |

彫刻 |

3 |

2 |

1 |

| 7 |

鋳造 |

3 |

2 |

1 |

| 8 |

鍛冶 |

3 |

2 |

1 |

| 9 |

竹細工 |

3 |

2 |

1 |

| 10 |

金細工・銀細工 |

3 |

2 |

1 |

| 11 |

石工 |

3 |

2 |

1 |

| 12 |

革細工 |

3 |

2 |

1 |

| 13 |

紙細工 |

3 |

2 |

1 |

これも質問の意図はとても分かりやすいと思います。

つまりブータンは、「こういった伝統的な技能が失われずに、人々の生活の中で生かされている方がより幸福度が高い」という価値観を持っているということです。

これ以上は言い過ぎかもしれませんが、このような技能が社会できちんと活躍できているかどうかが、すなわちコミュニティの活力を測るものさしとして機能していると考えているようにも思います。

今後の行動のためのアンケート

こういった価値観の表明のような質問の元、5年ごとに行われているアンケートの結果が、例えば「技能が少しずつ失われている」ということを示したとするならば、政府や行政はそれを食い止め、逆に活性化する手立てを講じていく。そういった行動の指針のためにあるアンケートが幸福度調査なのです。

これからも少しずつブータンのアンケートは紹介していこうと思います。

「ブータンならでは」が色濃く出たこのアンケート、外国人の僕からすると、とても微笑ましい。そしておもしろい。ブータンの暮らしに根ざしたものであるが故に、アンケート制作者のブータンへの愛情や深い洞察を感じます。それは「ブータンってこういう生活なんだ!」とか「こういう考え方をするんだ!」という驚きに繋がります。

完成させるのは土佐町に暮らすあなた

こういった「ブータンならでは」なアンケートをモデルに「土佐町ならでは」なアンケート内容を、現在絶賛作成中です。もっと正確に言えば、アンケートの叩き台を土佐町役場が作っている真っ最中。

この叩き台、今後は住民検討会にかけて、土佐町のみなさんにその内容を叩いていただきます。目指すところは「土佐町の価値観を表すアンケート」。

叩くのは土佐町のみなさんです。完成させるのは、土佐町に暮らすあなたです。

上に挙げた二つの質問、土佐町の暮らしに根ざしたものにするとしたら、どういった質問になるとあなたは思いますか?

最後にもう一つ、ブータンらしい!と個人的にもっとも感じた質問です。

●自然とのつながり

Q105:以下の文章に同意しますか?

自然は魂と神性の領域である。

| とても強く同意する |

同意する |

同意も反対もしない |

反対する |

強く反対する |

わからない |

| 5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

8 |

ブータンの精神性が如実に現れた質問だと思うのですが、これを土佐町に置き換えるとしたら‥‥‥?

ぜひ皆さんも一度考えてみてください!