がいに

【形容詞】強く

例文:壊れるき、がいに触ったらいかん!

意味:壊れるから、強く触ったらいけないよ!

著者名

記事タイトル

掲載開始日

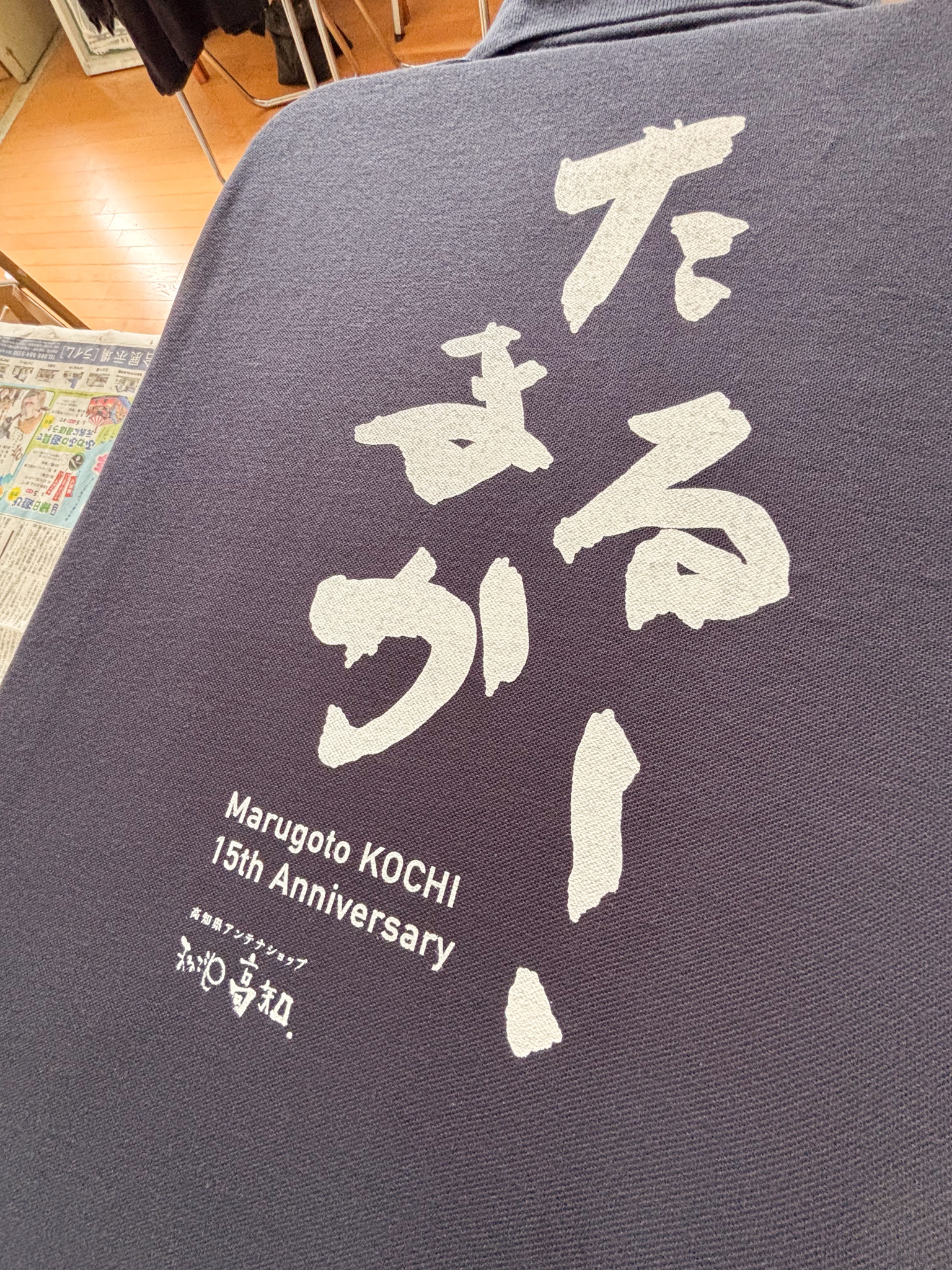

土佐弁「たまるか」。

現在放送中の朝ドラ「あんぱん」でも、たびたび登場する土佐弁です。

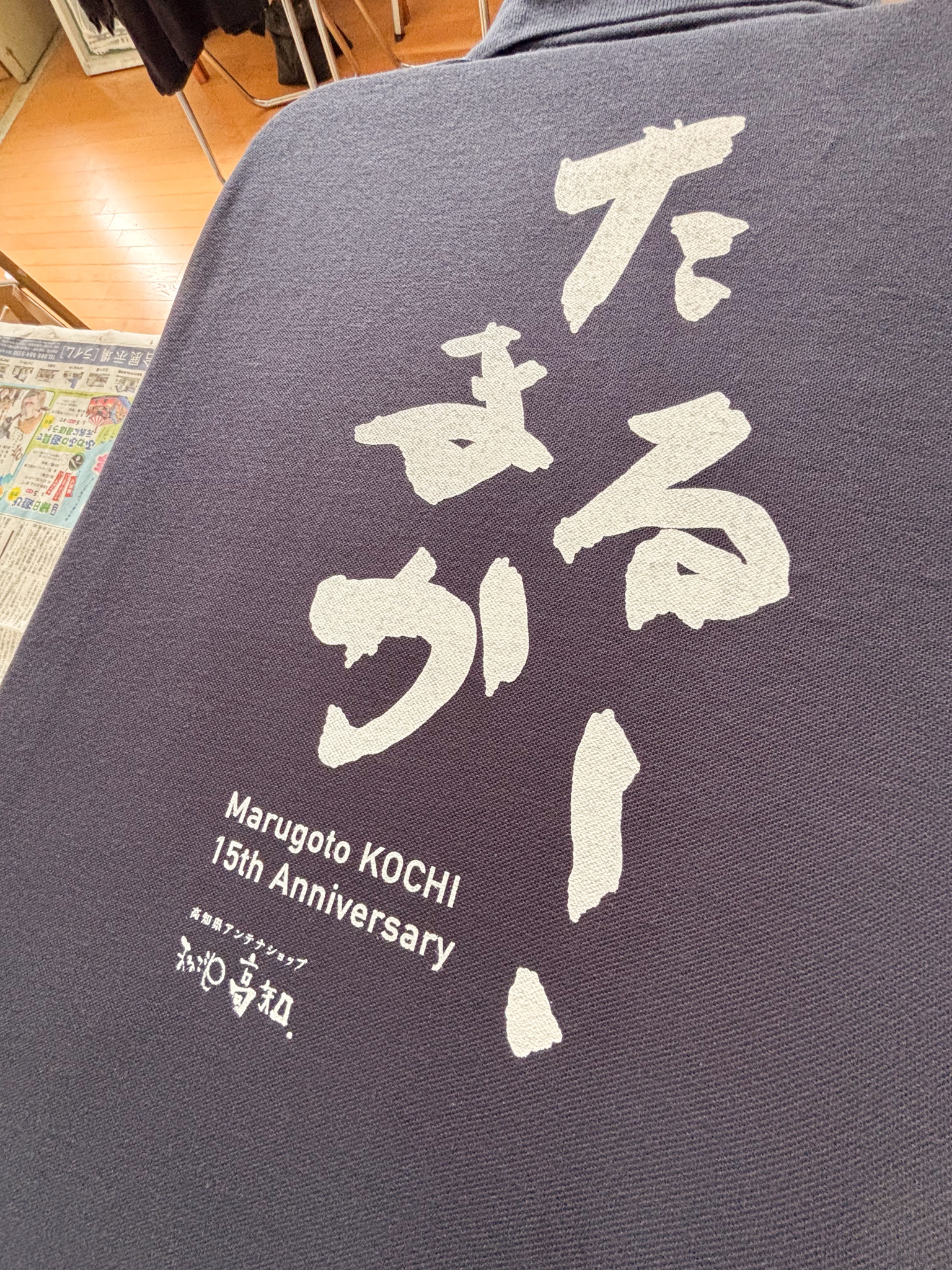

たまるか!デザインは3種類です。

上から インディゴ,サンドカーキ,ブラック。サイズはS~Lサイズ。

↑どんぐりの石川寿光さんと川井希保さんが印刷

↑ワークセンターファーストの大尾剛さんが印刷。

胸と背中のデザインを一枚ずつ丁寧に、順番に仕上げていきます。

制作したものが誰に届いているか、誰が喜んでいるのか。作っておしまいではなく、作った先が見えることは、大きなやりがいや喜びにつながります。

土佐町の方からも「たまるか!Tシャツ、欲しいんやけど」というお問合せもありました。

「たまるか!」

土佐弁の深い味わいが、多くの方に届きますように。まるごと高知15周年、誠におめでとうございます。

15年という月日を積み重ねることには並々ならぬご苦労や涙、そしてかけがえのない喜びや笑顔があったことと思います。