「 Someday 」 Alison Meghee & Peter. H. Reynolds著 Atheneum Books for Young Readers

娘が1歳の時に贈った絵本。

親の気持ちは、自分が親になってようやくわかり始めるもの。

いつか我が子も、生まれてきた時、成長していく姿を、母がどれだけ嬉しかったかを知ることでしょう。

前田清美

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

おびさんロードに位置する& Gallery とその前の歩行者天国にて「土佐町の写真展 & 物産展」、9月8日(土)と9日(日)の2日間開催します! おびさんロードを土佐町ジャックの2日間、みなさまお誘い合わせの上ぜひお越しください!

第1回 とさちょうものがたり 〜山間の小さな町・高知県土佐町の写真展 & 物産展

会場: & Gallery

住所: 高知県高知市帯屋町1丁目13-8 アルカビル1階 (おびさんロード)

日時: 2018年9月8日(土)〜9日(日) 11:00 ~ 17:00

安藤桃子ととさちょうものがたり編集長・石川が出会ったのは2006年のとある映画撮影の現場。場所は北海道の原野。安藤桃子はまだ映画監督ではなく、その現場に4人いた助監督の中の一番の若手でした。石川はいわゆる「スチール」と呼ばれるスタッフ。これは映画のポスターや宣伝広告のための撮影を行います。

「遠くの空に消えた」というタイトルのその過酷な現場(映画撮影の現場はたいがい過酷です)を乗り越え、安藤桃子は時を経て映画監督に。そして撮影をきっかけとして高知に移住したのは広く知られているところ。石川は東京を拠点に仕事していましたが、2016年8月に土佐町に移ってきました。ちょうど2年前です。

一緒にやります。& Gallery にて開催される土佐町の写真展+物産展。タイトルはそのまま「とさちょうものがたり」!!

とさちょうものがたりが2018年6月に開催した「石川拓也とさちょう写真展」で発表した写真と動画(「キネマ土佐町」全4篇)を & Gallery にて展示。そして土佐町の風景やイメージを映像で伝えると同時に土佐町の食べ物を味わっていただくという2日間です!!

|

桂月「土佐の田舎の 土佐の酒」 土佐町の自然の中から生まれた土佐町が誇る銘酒「桂月」です! |

|

Sanchikara生産者さんたちが作った美味しい野菜を大きな町の人たちへ届けるべく奮闘しているsanchikara。土佐町自慢の旬の野菜をお届けします! |

|

平石 生改さん平石のお母さんたちが作るたけのこ寿司、栗赤飯、そしてチャーテの粕漬けは絶品。ごはんのお供にどうぞ! |

|

西石原 生改さん石原のお母さんたちの作った田舎寿司、お赤飯、桂月の酒まんじゅう、さめうら漬けを販売。もちろん野菜や山菜は石原地区産! |

|

焼き川魚 山下有司有司さんが釣った天然鮎と土佐町のアメゴを炭火で焼きます。串ごとガブリとほおばってください! |

|

OriOri季節の素材を使った体に優しい焼き菓子です。スコーン、マフィン、クッキーなど。 |

|

恵菓 KEIKA土佐町の米粉や季節の果物などを使ったお菓子です。グラノーラ、シフォンケーキ、ロシアンクッキーなど。 |

|

山根くんのコーヒー土佐町の山根くんが自家焙煎した珈琲です。一杯ずつ丁寧に入れるアイスコーヒー、ぜひ味わってみてください。 |

|

|

とさちょうものがたりは‥2018年6月に開催された「石川拓也とさちょう写真展」を、& Gallery内にて再現! 風にはためく写真たち、それからもちろん「キネマ土佐町」全4篇もご覧になってください! |

|

どんぐりは‥とさちょうものがたりと一緒にシルクスクリーンに取り組んでいるどんぐりは、当日来れませんが、どんぐりが作ったトートバッグなどを販売予定です!! |

お隣のKinema Mで名作映画に涙するもよし、晩夏のおびさんロードをゆっくり散歩するもよし。当日は「高知大道芸フェス2018」も近くで開催されます!

みなさまのご参加をお待ちしております!!

6月に土佐町で開催された「石川拓也とさちょう写真展」の模様はこちらから!

土佐町小中学校の生徒には「夏休みの宿題」になっています

下田さんは昨年10月に土佐町を訪れ、一週間かけて町のあちこちで町のたくさんの人を絵に描いてくれました。最終日には「下田昌克とさちょうアート展」と題して、青木幹勇記念館にて展覧会を開催。町の人を描いた絵、それと小学生・保育園児と下田さんが一緒に描いた大きな絵を一堂に展示し、たくさんの町の人が訪れてくれました。そうそう、その後「とさちょうものがたりZINE 01」にもまとめられました。

当時の記事はこちら

今年はその下田さんに、土佐町から新たなお願いをしました。

土佐町の人たちが手にとって、「これは自分たちの絵本や!」と実感できる絵本を作りたい。そのために下田さんの力をお借りしたい。そういうお願いをしました。下田さんは快諾してくれました。

というわけで‥

スタートです!

先ほども書いたように、この計画のゴールは「絵本を作る」ではなく「土佐町のみんなが、『これは自分たちの絵本や!』と実感できる絵本を作る」こと。

「自分たちの絵本」とひと言で言ってもいろいろありますね。「自分たちが書かれた話」とか「自分たちが書いた話」、「自分たちが考えた主人公」「自分たちが描いた絵」‥‥。

今のところ、その答えは誰も持っていません。その答えを一歩一歩探しに行く旅自体がこのプロジェクトです。一緒にこの旅をしてくれる人は、多ければ多いほど楽しい!次にどうなるか、どこにたどり着くのか、行ってみないとわからないこのノープランの旅に、一緒に歩いてくれる人、大募集です!

まずはじめに‥。「どんな絵本がいい?」「どんなお話がいい?」「どんな登場人物がいい?」こんな問いかけを土佐町小中学校の生徒たち、みつば保育園の園児たちに出しています。答えはなんでもあり!みんながどんな絵本があったら嬉しいか、それをとさちょうものがたり編集部に教えてください。保護者の方もぜひ一緒に考えてみてください。

ざっくりですみません。このプロジェクト、「きっちり予定を組みゴールまでの道筋を立ててから進行」ということでは全然なく、むしろ真逆。

「一歩進むことで次の一歩が見えてくる」というライブ感満載のやり方でいきます。

それでも今の段階でぼんやりでも見えていることを書いてみると‥。

上記で書いたことです。生徒のみんな、新学期のはじめには忘れずに持ってくるんだぞ〜。

土佐町の「みんなの絵本」にまつわるアイデア、どんな小さなことでもざっくりしてても大歓迎です。ぜひこちらまでメールをお寄せください!

まずはむずかしく考えないで、「みんなの絵本」のお話を考えてみましょう。ざっくりと「だれが」「なにをして」「どうなった」ってお話。みんなの心の中にすでにあるものを、かんたんな言葉にしてみてください。

日程はまだ未定!再び下田さんに来てもらって、みなさんにもらったアイデアやお話を下田さんとみなさんで揉みましょう。ワークショップ形式をイメージしています。

その時には、できるだけたくさんの人たちと一緒に、またでっかい絵を描きましょう!

どんぐりが取り組んでいるシルクスクリーン。今回の絵本も、表紙をシルクスクリーンで印刷したい!(って話も出ています)

2017年10月の模様はこちらの動画をご覧ください。

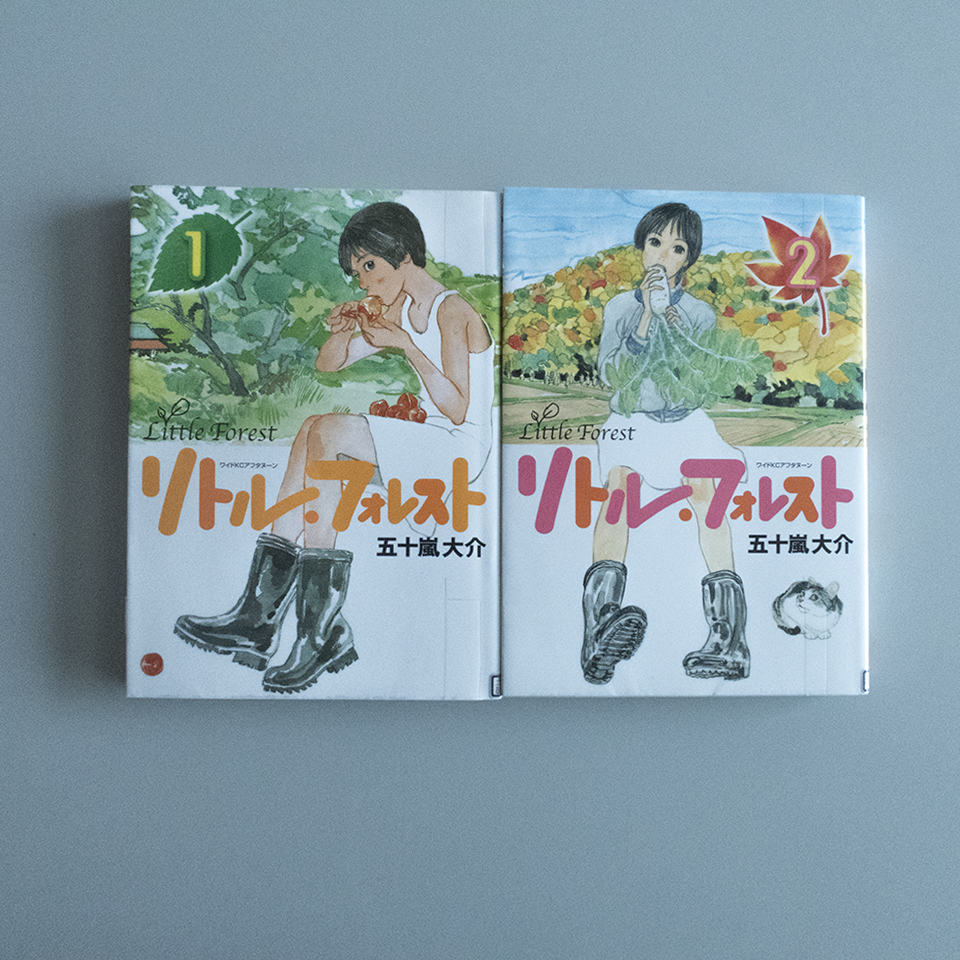

リトル・フォレスト(全2巻 ) 五十嵐大介 講談社

山間の集落で暮らすいち子が、畑仕事をしながら感じる四季の移り変わりを食と共に語ってくれる物語です。

読んでいるとお腹が空いてくるし、畑や山に収穫に行きたくなる。

自給自足での山暮らしは、現実逃避なのか?本当にやりたい事なのか?いち子の心中で葛藤が続きます。どう決着するのでしょう?

この本は、10月に高知県立美術館でも上映された映画「リトル・フォレスト」の原作です。

美しい映像に魅了されていたので、原作漫画に感情移入できるか心配でしたが、杞憂でした!

自然物に対する写実的な描写、映像と変わりなかった…..。

作者コラムやレシピも載っていて勉強になります。

中山美月

2018年6月27日、読売新聞高知版に「石川拓也とさちょう写真展」の様子が掲載されました。

読売新聞の福田友紀子記者が写真展を訪れ、書いてくださいました。ありがとうございます。

写真展は6月30日をもって終了しましたが、新聞やテレビなど多くのメディアで取り上げていただき、町外、県内外から500人以上のお客さまが訪れてくださいました。

本当にありがとうございました!

土佐町の表情触れて 石川さん写真50点展示

土佐町の地域おこし協力隊員で写真家の石川拓也さん(43)が撮影した、町内の風景や人々の姿を紹介する写真展が同町土居の青木幹勇記念館で開かれている。30日まで。

山や田んぼなど季節ごとに姿を変える豊かな自然や、子どもやお年寄りを写した約50点で、2016年に同町に移住した石川さんが、ポストカード用や写真付きで町民の「人となり」を紹介するプロジェクトのために撮影した。昨年6月に開設された町のウェブサイト「とさちょうものがたり」で発信してきたが、写真展として紹介するのは初めてとなる。

展示方法にこだわっており、作品は長辺120センチ、短辺80センチの大きな布などに印刷して天井からつり下げ、風が吹けばふわりと揺れる。「『額縁に入れて触れないで』という見せ方は土佐町らしくない」との思いから、作品は触れてもよいという。

展示終了後の作品は無料で貸し出し、物産展など町をPRする催しで活用してもらえるようにしたいといい、石川さんは「僕が見てきた町の景色、出会ってきた人たちの姿を共有したい」と話している。

(福田友紀子)

書いていただいた新聞記事は「とさちょうものがたり」に大切に残していきます。

2018年6月29日、毎日新聞高知版に掲載されました!

毎日新聞の松原由佳さんが書いてくださいました。ありがとうございます。

松原さんは3月に4001プロジェクトを取材、写真展にも足を運んでくださいました。

写真展は6月末で終了しましたが、このように取り上げていただいたこと、感謝しています。

土佐全町民4000人を撮る 写真家石川さん「町の良さ 人で表現したい」

土佐町在住の写真家、石川拓也さん(43)が約4000人に町民を撮影するプロジェクトに取り組んでいる。四国中央部に位置する緑豊かな町の良さを町民全員の撮影を通じて表現しようと、2年前から始めた。30日まで「中間発表」の写真展を町内で開催中だ。

「こんにちは。いいお天気ですね」。暖かな日差しの3月、石川さんは同町地蔵寺地区に住む筒井政利さん(91)、重子さん(89)夫妻の自宅を訪ねた。笑顔で言葉を交わしながら、自宅庭で寄り添う2人にレンズを向ける。筒井さん夫妻の表情も柔らかい。

石川さんは千葉県で生まれ、ニューヨークや東京で写真家などとして活動した。土佐町民と知り合ったことをきっかけに「自然の手のひらの中で人間の暮らしがある。もっと人間の暮らしや命を表現したい」と2016年に移住した。町の暮らしを伝えるウェブサイト「とさちょうものがたり」を開設し、編集長も務める。

移住した年に撮影活動を始めようとした際、石川さんはふと立ち止まった。「そもそも町とは何か?」。思い至ったのは「人」だった。「人が町を作っている。町民全員を撮影することで、町を表現することに近づいていく」と考え、住民全員を撮影するプロジェクトを開始。昨年6月末時点の町の人口に合わせ、現在「4001プロジェクト」と名乗っている。これまで撮影した町民は約80人。道で出会った住民をその場で撮影することもあれば、仲良くなり何度も話を聞いてから撮影に入ることも。撮影状況などを数行の言葉で添え、「とさちょうものがたり」に掲載する。

石川さんは「中間発表」として、布にプリントアウトした作品などを展示する写真展を2日から青木幹勇記念館(土佐町土居)で開いている。30日までで、入場無料。

全員を撮影するのはかなり先になりそうだが、石川さんは「できるかどうか分からないが、生きている限りはやりたい」とのんびり取り組むつもりだ。

(松原由佳)

4001プロジェクト、まだまだ続きます!

土佐町のみなさまには、「こうほう とさちょう」と一緒にお手元に届いている頃かと思います。

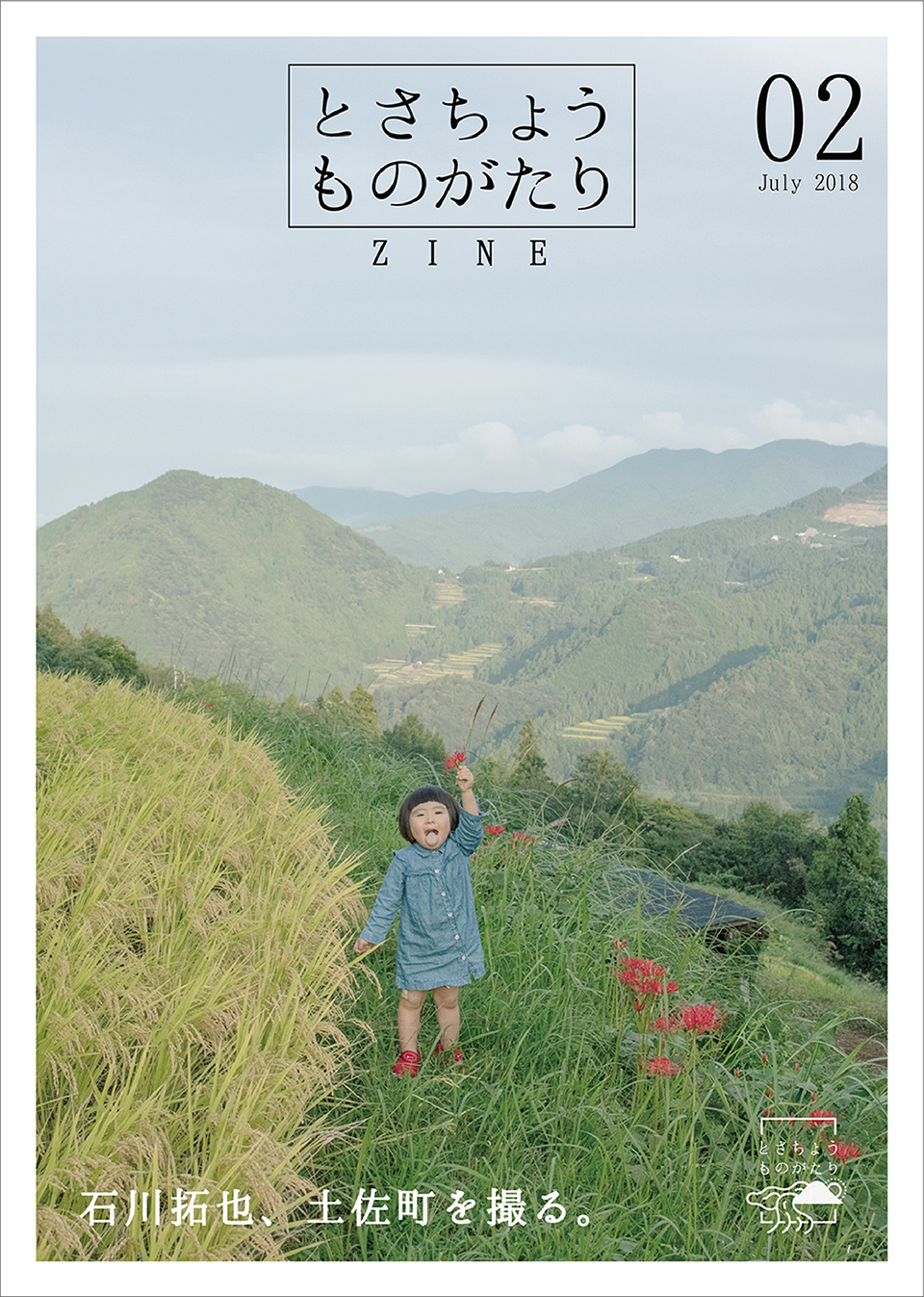

昨年12月に発行した01号(「下田昌克、土佐町を描く。」)に続き、02号発行のお知らせです。

6月に青木幹勇記念館にて開催した「石川拓也とさちょう写真展」、そこで展示した写真を全て網羅しています。

これまでの2年間で石川が撮影した土佐町の風景や町の人々の笑顔が凝縮された一冊になっています。ぜひご覧になってください!

とさちょうものがたり ZINE 02

・フルカラー 52p 無料

・土佐町内・高知県内・首都圏の施設・店舗などで配付中(配布先はこちら)

「とさちょうものがたり ZINE」を置いていただける施設や店舗を随時募集しています。もちろん人が集まるところであればなに屋さんでもかまいません。ご興味を持っていただけたらinfo@tosacho.comまでご一報ください!(数に限りがありますので、ご希望に添えない場合がございますがご容赦ください)

*2020年2月6日より、とさちょうものがたりネットショップがオープン!ネットショップで購入することができます。(無料配布は終了しています)

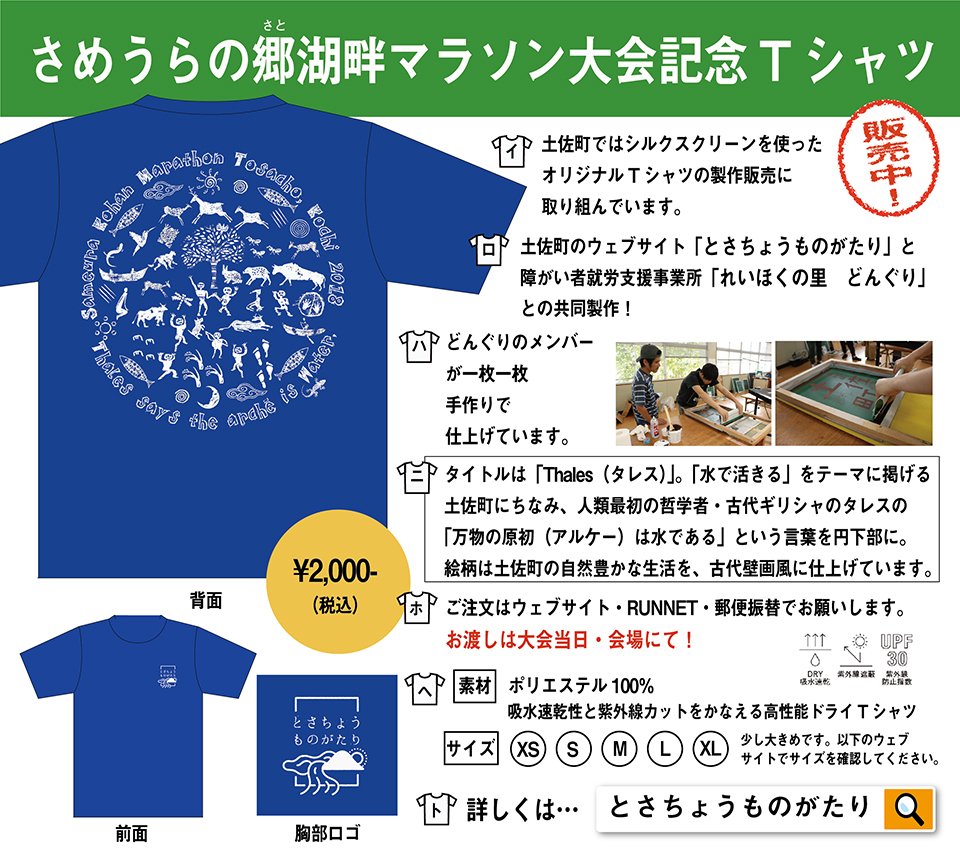

とさちょうものがたり x どんぐりの新たな挑戦です!!

「さめうらの郷湖畔マラソン大会記念Tシャツ」を制作/販売します!

土佐町では毎年11月に「さめうらの郷湖畔マラソン大会」という1200人のランナーさんが集まるマラソン大会があります。町の人は「湖畔マラソン」と呼んでいます。

「とさちょうものがたり」と「どんぐり」のシルクスクリーン、この大会のランナーさんに着てもらうべく、記念Tシャツの制作を始めました。

大会公式パンフレット裏面

●価格: ¥2,000-

●サイズ表(少し大きめです。サイズのセレクトにご注意ください。)

●素材 ポリエステル100% | ランニングに適したドライ素材

●色 コバルトブルー

●ご注文は以下より、大会参加申し込みと同時にお願いいたします!

●大会参加のお申し込みは8月1日から9月21日となっております。

※とさちょうものがたりウェブサイト並びに土佐町役場ではご注文いただけませんのでご注意ください。

・大会パンフレット(最寄りのゆうちょ銀行または郵便局)

※大会パンフレット(申し込み用紙)をご希望の方は、土佐町教育委員会までご連絡ください。電話: 0887-82-0483

たくさんのお申し込みをお待ちしております!