和紙の原料になる楮(こうぞ)を蒸して皮を剥ぐ作業を「かじ蒸し」といいます。

昔ほどの量ではないそうなのですが、土佐町でもこの「かじ蒸し」を、この季節に行っている方々がいます。

それが南川地区のこの方々。南川は吉野川の源流にあたる地区で、この辺りでは昔から冬のこの時期に行う作業がこの「かじ蒸し」なのだそうです。

吉野川の源流であると同時に、和紙の工程にとっても源流といえる風景。全国的にも名を馳せる土佐和紙の生産において、最初の工程にあたる部分がこうした風景の中で行われています。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

土佐町の現在の人口です。(2017年6月末時点・土佐町公式サイトによる)

注:土佐町の総人口が3,997人(2017年4月末時点)から4,001人(6月末時点)に増加したことに伴い、当プロジェクト名も「4,001プロジェクト」に変更になりました。

“4,001プロジェクト”は土佐町に住む人々を、全員もれなく、写真家の石川拓也が撮影する計画。

念のため書いておくと、「全員もれなく」…あくまで目標です。

土佐町の人口の増減によって、タイトルもたまに変わります。 (敬称略・撮れたときに不定期更新)

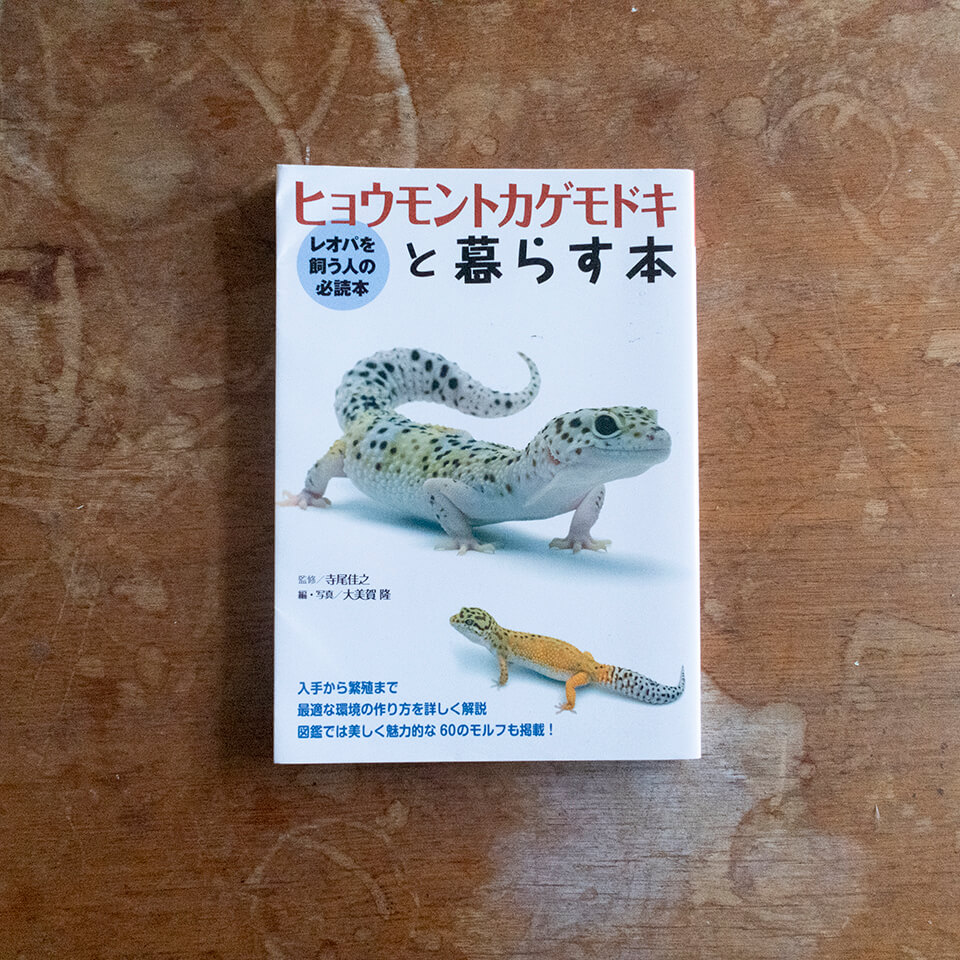

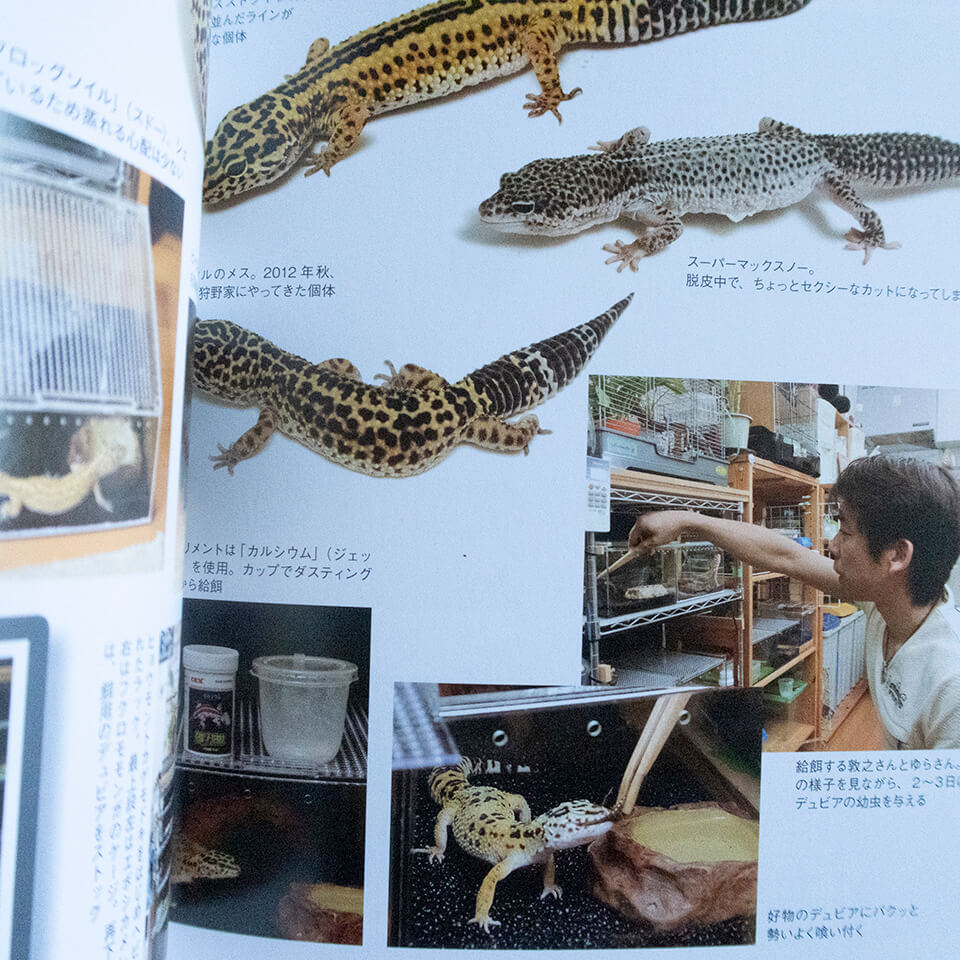

「ヒョウモントカゲモドキと暮らす本」

「とさちょうものがたり」の中の「山峡のおぼろ」、窪内隆起さんの連載。私は窪内さんの話が大好きで、いつも更新を心待ちにしています。『風を切る鎌』の中で”槍担ぎ(やりかたぎ)"の話が出てきましたが、私は祖母に"竿担ぎ(さおかつぎ)"と小学生の頃に教えてもらいました。祖母は私に土佐町の自然の多くを教えてくれ、また早明浦ダムに沈んだ自然豊かな故郷の話をしてくれましたが、今はその事も忘れてしまっているでしょう。ですから、私があの嵐の中で"槍担ぎ"を"竿担ぎ"と聞き間違えてしまったのか、また別の方言なのか今は分かりません。

大体4月上旬か3月末、土佐町には決まって春の嵐がやってきてのソメイヨシノの最後のひとひらまで散らしてしまいます。それこそ、私が祖母から"竿担ぎ"を教えてもらったのも、そんな桜の花びらが叩きつける日のことでした。祖母のお買い物にくっついて末広まで行った帰り道。二人とも自転車に荷物満載だったので、上野地区の桜並木の下で立ち止まって風雨を凌いでいました。空は明るいのに、竹がしなり、若葉を切り揉みする様な風、轟轟と音を立てる山野、目を開けて前を向くのが嫌なくらいの雨。それなのに祖母は全然気にしていないような顔をして、「春の嵐やねぇ」とほんわか笑ったのでした。私も笑って、(こういう山とか川とか風の自由さって大好きだ)と思いました。

さて、前座はここら辺で。

話はだいぶ変わりますが、今回の私の1冊は「ヒョウモントカゲモドキ」について書いていこうと思います。 私は生き物が好きです。植物や動物、魚類など飼育や観察、知識を深めることが趣味のひとつと言っても過言ではありません。と、いいますか、前座でもあるように自然が好きなのだろうと思います。

ヒョウモントカゲモドキとは、別名レオパードゲッコーとも呼ばれ、人気のあるペットです。とは言っても、エキゾチックアニマルと呼ばれる新しい分野のペットですので、知らない方のほうが多いと思います。蛇やトカゲと言った爬虫類、カエルやメキシコサラマンダー等の両生類、チンチラやテグー等のげっ歯類、フクロウやタカ等の猛禽類などが上げられるのではないでしょうか。

私がレオパードゲッコーに出会ったのは偶然でした。大学生の時、社会人になったら蛇を買うつもりでした。しっかり調べてから飼いたかったので下見に、高知にある爬虫類専門のペットショップ(実際にはエキゾチックアニマルが専門のようです)を訪れました。そして、ズキューンと一目惚れでした。笑ったようなお口とぱっちりお目目、ちょこちょこ歩く姿、様々な色と、ぷよっとした尻尾。日本のカナヘビには無いタイプのトカゲに私は魅力されたのでした。

その後、私が調べて分かったのは、レオパードゲッコーはとても飼いやすく、丈夫で、人にとって都合の良い生き物だと言うことでした。

・餌は人工飼料や冷凍コウロギ等でネットでもペットショップでも買える、最大でも30センチ程のケースで済む。

・ワイルドの個体は乾燥や飢餓に強く、水切れにも強い。一応ブリード個体もその特徴は継いでいるが、それほどでは無い。

・出身地は大体シリア、イラン、イラク、パキスタン、アフガニスタン、インドなどである。そのいずれも国際情勢が悪く、動物の輸出に厳しく、ワイルドの個体を手に入れることは難しい。

・国内外でブリードが進んでおり、モルフ=品種がたくさん作出されている。基本的に購入出来るのは国内ブリード個体である。

以上のことでした。つまり、私が見たのはレオパードゲッコーのブリード個体で何かしらのモルフだった訳です。ワイルドの個体は中東の厳しい砂漠地帯で生きている為か、相当生命力が強いようですが、ブリード個体はモルフの維持や新しいモルフの作出の為に交配され飼育される、もしくはペットとして飼育されるため、レオパードゲッコーと言ってもワイルドとブリードでは大いに隔たりがあるということでした。

社会人になり、私はスーパーマックスノーというモルフのレオパードゲッコーを飼いました。名前は”ぱち蔵”です。餌は生きたコウロギが楽だったので、部屋でぱち蔵がゴソゴソ、コウロギかコロコロ音がしている状態でした。高知市内で生き物の音がないマンションで、何気なく心休まった記憶があります。

ぱち蔵は平均値よりも大きくなりました。心配になり専門店の店主さんに聞いてみると、ぱち蔵の祖父の代でジャイアントという大きくなる血統が入っていたのが理由がしれないということでした。どんな生き物でも、餌の与えすぎの肥満や、運動不足は短命の原因になります。運動させていると、必ず私の体の上に登ってモゾモゾしています。(懐いてくれてるのかなぁ…(笑))と感情の分からない、笑ったような顔を覗き込んで見たりするのでした。

ペット。それは完全に人間のエゴの塊です。私は生き物が大好きで、ペットも色々な種類がいます。みんな私たち人間の為に、都合の良いように品種改良された子達です。彼らにとっての幸せ。考え始めると、自分の罪深さを感じてしまいます。私は彼らと一緒にいること、世話をすることが幸せなのですから。

テレビに映る可愛い猫、可愛い犬。見た目を優先したために、体に残った骨軟骨異形成症や股関節形成不全。乱獲によって数が激減してしまった種も数しれず、実際レオパードゲッコーも野生種は減っています。飼い主がおらず殺処分される生き物の数の多いこと。飼いきれず捨てる人の多いこと。それによって崩れる生態系の多いこと。

私たち人間の矛盾。命は平等と言いつつ、一方的に愛玩し、優先順位を付け、生き物の幸せを定義付ける。そういえば自然もそうです。植林だらけの森、頂点捕食者の不在、外来種や国内移入種によって改悪された遺伝的オリジナリティのない川や湖。それでも緑があれば、川が澄んでいれば、自然が豊かだと錯覚する浅はかさ。私はエキゾチックアニマルという新しい分野のペットを飼うことをきっかけにして、今までの人間の営みを考える契機を得たように思います。そして浅はかで愚かな私たちの出来ることは、これ以上の人間の価値観を何かに押し付けないことのみだと思いました。

私はペット達と一緒にいるのが幸せです。私の大きなエゴだけど、大事なペットたち、どうか幸せだと思いながら共に暮らしてください。私はそう祈りながら努力するしかありません。そして、一緒に居てくれてありがとうと、いつも思っています。

長くなりました、それではまたの機会に。

家内の友人2人から、包丁を研いでほしいと頼まれたことがあった。4丁ずつだった。

それを研ぎながら、刃物研ぎを覚えた小学生の頃を懐かしく思い起こした。

農林業だから、当然身近に刃物が多くあった。包丁はもちろん、鎌、柄鎌、手斧、鉈、のみ、かんな、きりなどをはじめ、自分が遊びに使うナイフもである。それらの刃物を祖父が研いでいた。

小学校の3,4年生の頃から、研ぐことに興味を持ち、見様見真似で自分のナイフを研ぎはじめた。祖父は最初、

「手を切るきに、やめちょけ」

と言ったが、ナイフを取り上げたりはしなかった。そのため私は研ぎ続けたが、研げば研ぐほど、切れ味が悪くなった。

それを遠目に見ていた祖父がある日、私が研いでいたナイフを手に取って見ていて、

「こりゃあ、丸研ぎじゃきに、切れん」

と言った。そして、ナイフの刄に手の親指の腹を直角に当てて、

「こうして、ゆっくり引いてみ」

と言って指を引いた。言われたようにしてみると、指が抵抗感なしに刄の上をすべった。

次に祖父は、よく研いだ鎌を持ってきて、

「同じようにしてみ」

と言われたので、やってみると、

指が刄にざらざらと引っかかって、スムーズにすべらない。

「引っかかる」

と言うと、

「それが切れる刄じゃ。刄の角度を考えて研がんと、切れる刄にならん。よっしゃ、教えちゃる」

それから折りあるごとに、私の後ろに立って、砥石と刄の角度を注意してくれた。

研いでは親指の腹を当て、また研ぐ、ということをくり返した。そして木や竹を切ってみた。

半月もすると、指がざらざらと刄に引っかかるようになり、試し切りでもよく切れるようになった。

その間、何度か手を切った。砥石から刃がすべって切る。大した傷ではなかった。半年ぐらいで、手を切ることはなくなった。そうなるとナイフだけでなく、自分が細工物に使う鎌も研いだ。

その頃から、ちびた刃物で無理に切ろうとすると、刄がすべって危いということも判ってきた。

研ぐ刃物の種類は次第に拡がり、小学校5年の時に祖父から、

「山やら畑でみんな忙しいきに、みんなが使う刃物を全部研いでや」

と言われた。父は戦地に行って、家族は祖父母と母だった。その3人が使った各種の刃物を、夕方仕事から帰るのを待って研ぎ、残ったのは翌朝研いだ。

砥石も荒砥、中砥、仕上砥を使い分け、6年生の頃には、祖父が使う剃刀も研いだ。

自分が研いだ鎌や手斧や鉈などを、みんなが気持ちよく使っているだろうと思うと、学校へ歩く気分も軽かった。

*撮影協力:高橋通世さん(上津川)

醤油搾り旅最終日の朝、家で留守番中の奥さんから、僕の携帯にメッセージが届いた。

「水が止まってる」

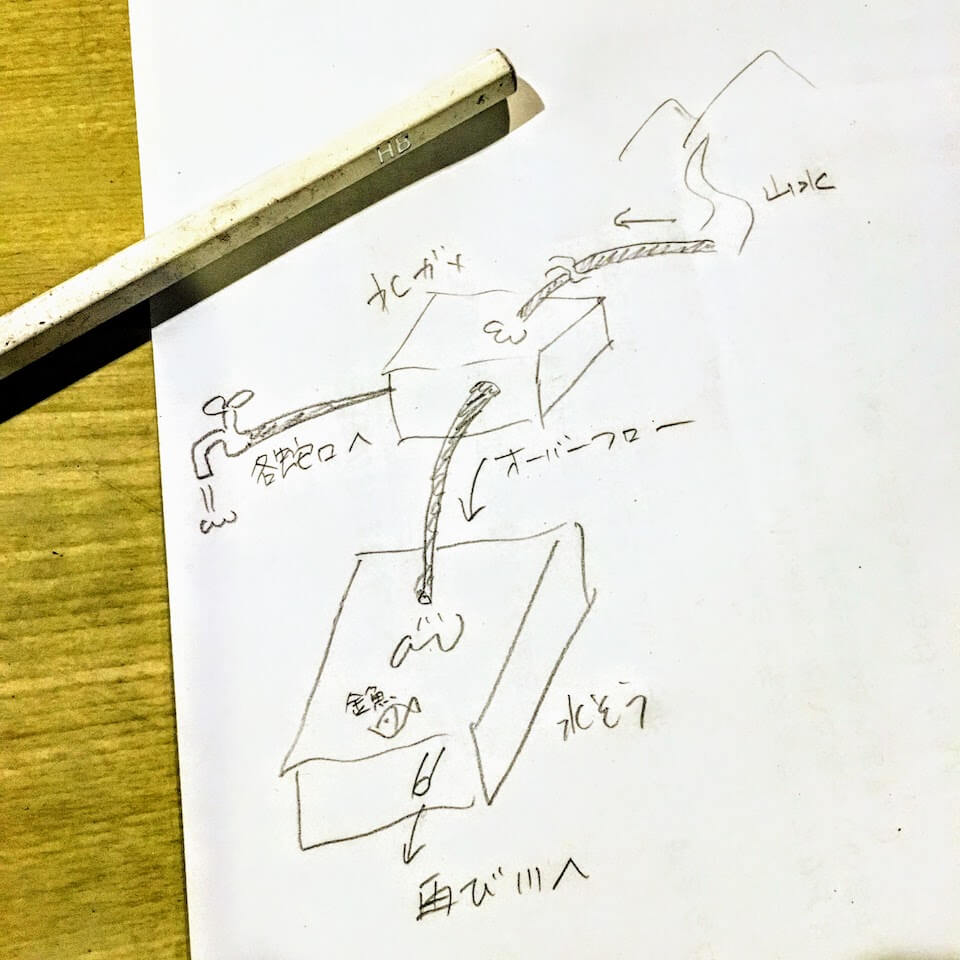

止まっているのは、母屋横にある、オーバーフローした水が流れ込む水槽のホースから出る水だ。そのホースの元には山水を貯める水瓶がある。蛇口からまだ水は出る。しかし、いま水瓶にどのくらい水が残っているのか分からないし、止まっている原因も不明。水瓶は水圧をあげるために少し高いところにあり、ちょっとした崖を登らないといけないので、行き慣れてない奥さんが確認に行くのは難しい。僕は今日中に家に帰るから、それまでなるべく節水をしてと返信した。

帰宅するのは夜になるから、チェックするのは翌日だ。いつ水瓶の水を使い切るか分からないので、今晩お風呂は無し、朝の洗濯もスキップ。いつもは水を流しっぱなしの食器洗いもタライに溜め水をしながらとなる。水が止まると、暮らしも止まるんだな。当たり前のことを再確認する。

家までの帰り道、車を運転しながら、頭の中で原因を考える。

確かにここ数日は雨が少なくて、沢からの水量が少なくなっていた。水圧が足りず水が止まったのだろうか?落ち葉が溜まって取水口が詰まってしまったか?それとも全く別の理由だろうか。

原因が特定できなければ、解決まで水が使えない状態となる。水が無ければ生活できない。きっと大丈夫だろう、いやもしかしたら、もうここには住めなくなるのかも。と楽観と心配が頭を行ったり来たりする。

翌朝。数日間留守だったために、やらねばいけないこともいくつかあったが、まずは水を取り戻すのが最優先事項だ。

オーバーフロー用のホースからは、やっぱり水が出ていない。普段絶え間なく聞こえる水音が無いと、不安な気持ちになる。崖を登り、水瓶の屋根をどかして見ると、中にはまだ半分くらい水があった。

山に入るいつもの服に着替えて、ホース沿いに歩き出す。

ホースは、隣を流れる沢に沿って上流の取水口まで繋がっている。何度も行き来しているのでなんとなく道ができているが、獣道に毛の生えた程度で、考え事をしていると道を外れてしまうこともある。枝をかき分けながら、滑ったり転んだりしないよう、注意して歩く。

原因は、途中のホースが外れているだけだった。水が流れる振動で外れてしまったのかもしれない。ホースをしっかり繋げると、水の勢いは小さかったが、いつも通り、水瓶に水が注がれるようになった。水瓶がいっぱいになると、溢れた水が下の水槽も満たしていった。

さあ陽のあるうちに、と急いで洗濯をはじめ、溜まっていた食器などを洗った。

今回は僕の不在の時に起こったので不安が大きかったが、大雨の後などは取水口に落ち葉が詰まったりして水が止まることはよくある。その度に山に入るが、実際に行ってみないと原因が分からない。今回も大したことないだろうと思いつつ、例えば崖が崩れて沢が埋まってしまったなど自分で解決できないアクシデントが起こったらもうお手上げだろうな、と心のどこかで覚悟してる。

雑誌、Tシャツ、トートバッグ‥とさちょうものがたりが土佐町を舞台に土佐町の方々と共に作る商品も、時を追うごとに種類を増やしてきました。

それぞれの商品ができあがる過程を綴った記事を読んでいただいて、「これどこで買えますか?」という嬉しいご質問をいただくことも増えてきた今日このごろ、とさちょうものがたりは思い切ってネットショップをオープンしちゃいました!

とさちょうものがたりSHOP URL https://tosacho.stores.jp/

ショップの見た目は以下のような感じです。絵描きの下田昌克さんが描いてくれた土佐町の絵をシルクスクリーンで印刷したトートバッグやTシャツ、とさちょうものがたりZINEの各号などがお求めいただけます。

とさちょうものがたりSHOP、少しゆっくりめの進み方をしていきます。

お客さまのご購入は24時間365日いつでもできるようになっていますが、商品の発送を月曜日と木曜日の週2日に限定しています。

これはもちろん人手のことも理由ですが、とさちょうものがたりはこのショップを進めていく上で、ゆっくり地に足をつけて歩きたいと考えています。

お客さまのこと、町のこと、仕事のこと、環境のこと、商売のこと、生活のこと、多くの様々な要素を、どのように進めていくのがもっとも良いバランスが取れるのか?

そんなことをゆっくり地に足をつけて考えながらモノを販売するということをやってみようと思います。

別の言い方をすれば、とさちょうものがたり流の「三方善し」を慌てず急がずちょっとずつ実現していきたいと考えています。

世のネットショップよりも少しお時間をいただくことになりますが、お客さまにはその時間も含めて私たちスタッフ一同と一緒に楽しんでいただければ幸いです。

とさちょうものがたりでもお馴染み、ウェブサイト開始当初から「笹のいえ」の連載を続けている渡貫洋介さんがネットショップの店長を担当します。

店長・渡貫洋介より

皆さん、こんにちは。笹のいえの洋介です。「三方善し」の考えに強く共感して、こんな商売の仕方ならやってみたいと、店長になりました。生まれたばかりのこのお店を、お客様とスタッフと共に育てていければいいなと思います。どうぞよろしくお願いします。

土佐町内のみなさまと、もちろん町外のみなさま全ての方々に末長く愛されるお店を目指します。よろしくお願いいたします。

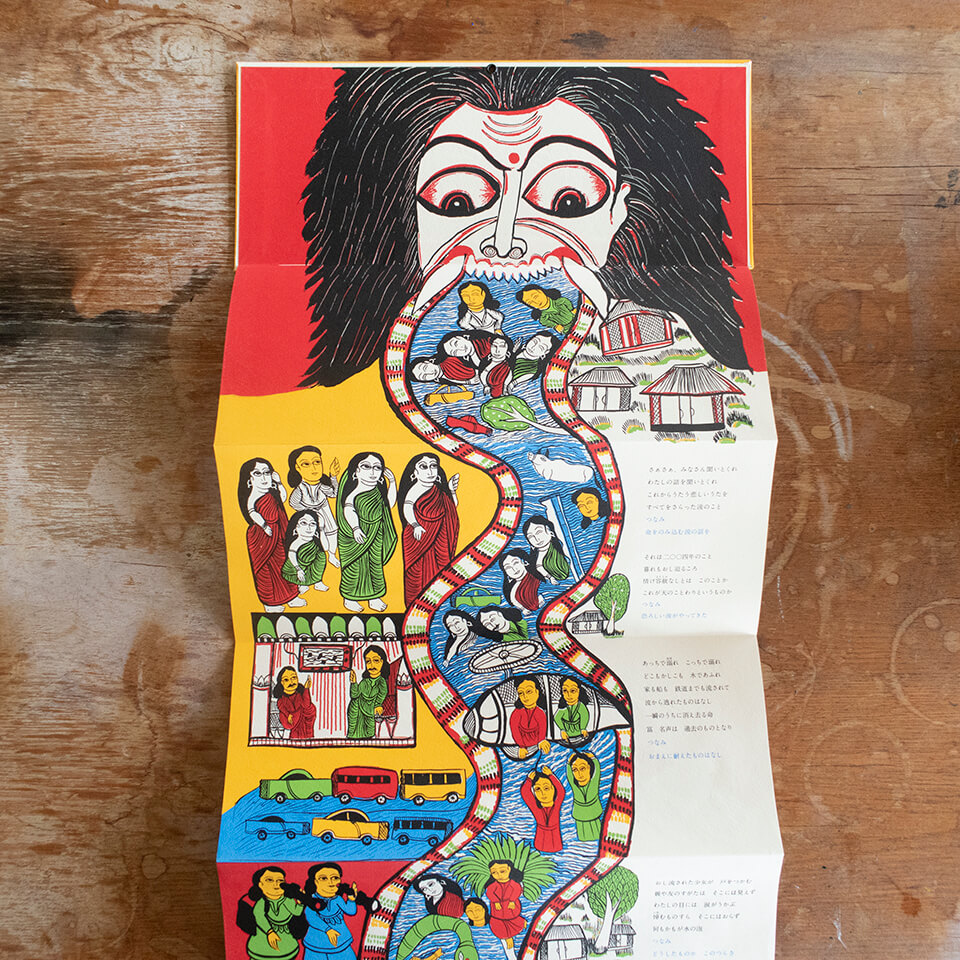

「つなみ」 ジョイデブ & モエナ・チットロコル 三輪舎

日本人にはなかなかない、この絵のセンスと色使い。発行は三輪舎という日本の出版社ですが、大元のオリジナルはタラブックスというインドの出版社が作ったもの。

タラブックスは、インドの少数部族の画家さんたちと共にこうした絵本を数多く生み出している出版社です。

この一冊に限らず、タラブックスの本の多くはシルクスクリーンで印刷されたもの。

とさちょうものがたり編集部にとっても、シルクスクリーンに携わる者として、タラブックスは憧れと尊敬の会社です。

ただ素晴らしい本を作っているというだけではなく、作る過程、ビジネスとして成立させる過程が素晴らしい。

絵を描く少数部族のアーティストに対する深い尊敬と愛情を感じますし、印刷を担当する職人さんたちをとても大切に考えていることも伝わります。

一言で言えば、「良い絵本を作ってビジネスにする」というのはタラブックスにとっては表面的な目的で、もっと深いところには「みんなをハッピーにする」という大きな目的があることなのでしょう。

そのブレなさ、かっこいいです。気になった方はぜひ調べてみてください。