「陽だまりの樹」 手塚治虫 小学館

手塚治虫の名作「陽だまりの樹」です。

手塚治虫の先祖である手塚良庵と、(架空の人物らしいですが)一本気で頑固な侍・伊武谷万二郎の二人の人生を軸に話は進みます。

幕末の時代が大回転していく中で、手塚・伊武谷の両人もその波に飲み込まれ、時に翻弄され、時に苦悩し、それでも人生と志を全うしようともがく個人を壮大なスケールで描いています。

僕にとっては数年に一度読み直したくなる漫画で、このコロナの外出自粛期間を良い理由に最初から最後まで読破しました。

読むたびに印象に残るシーンが変わるというのも、底知れない深みを持った物語という証拠ではないでしょうか。

物語の終盤、手塚良庵が西郷隆盛に対して言い放ちます。

「歴史にも残らねえで死んでったりっぱな人間がゴマンといるんだ!!!そんな人間を土台にした歴史に残る奴など許せねえ」

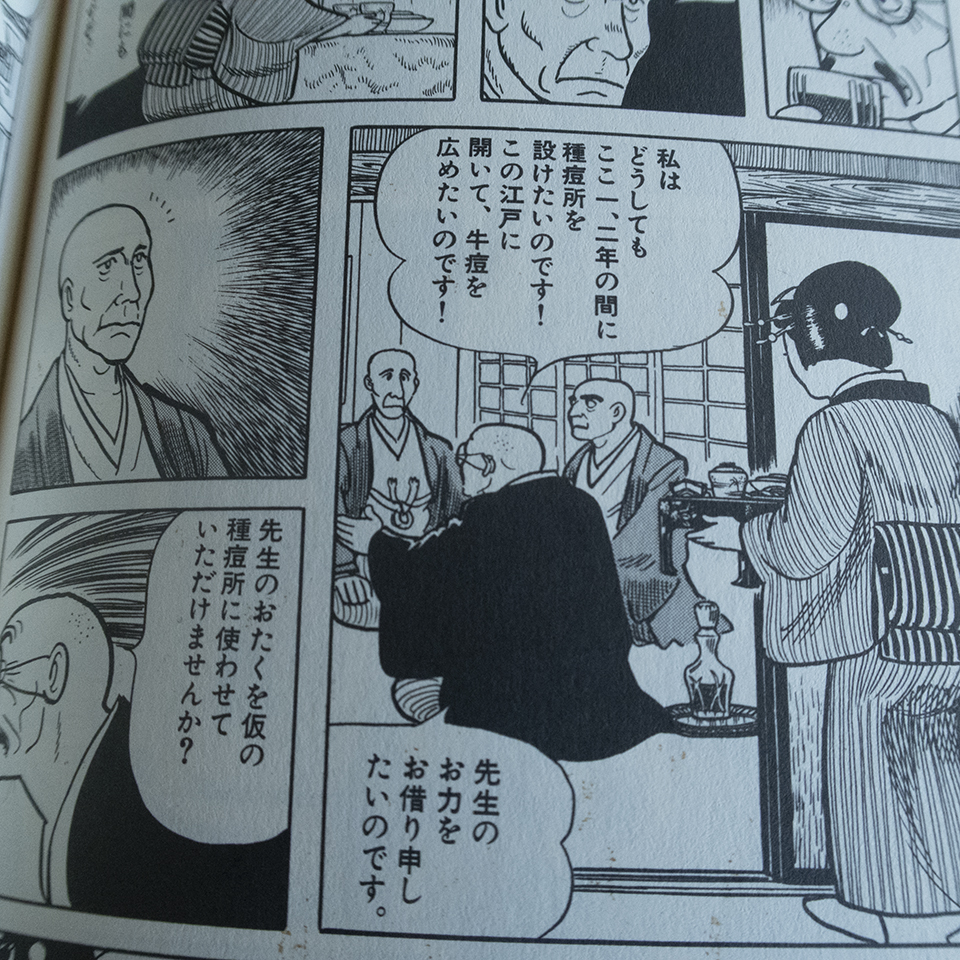

おそらく手塚治虫の念頭にあったのは、特に立派な政治家や偉人でもなかったけれど、世のため人のためと(当時なかなか理解されなかった)「種痘所」を江戸に開設しようと尽力した手塚良仙(良庵の父)のこと。そして歴史には残っていないけれど人のために力を尽くした小さな個人たち。

今後の人生で何度読み返すことになるのだろうと思うような物語です。