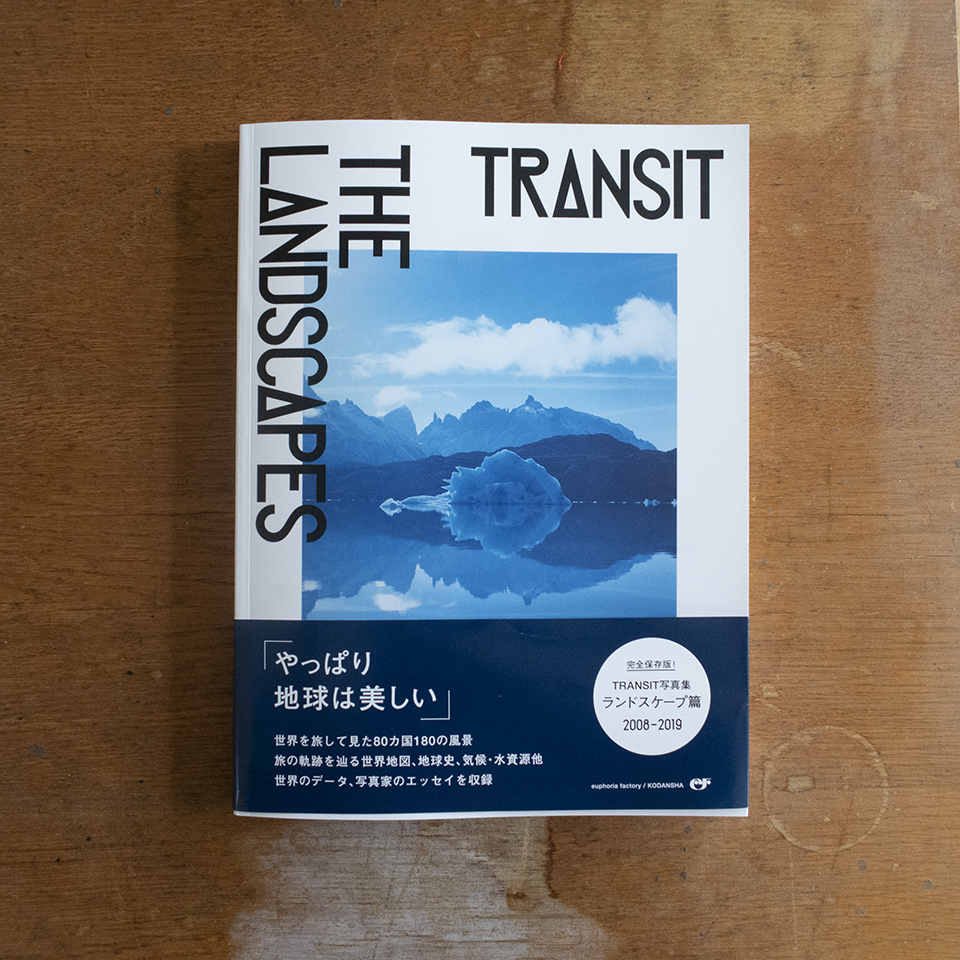

「本の未来を探す旅 台北」 内沼晋太郎, 綾女欣伸 編著 朝日出版社

夏の終わり頃に台北に行ってきました。

台湾の人は親日でフレンドリー、ご飯がおいしい、夜市が楽しい、などなどいろいろ事前に耳にしていた事柄が、まさにその通り!な旅になりました。

もうひとつ楽しかったのは、独立経営の小さな本屋さんが数多くあって、しかもそのどれもが独特な生き生きとしたエネルギーを放っていたこと。

そのことを台湾の親戚に話したところ、これ持ってってと手渡されたのがこの本です。

日本語の本なのですが、まさか台湾の人にもらうとは。。。

内容はそういった独立系書店の現在を紹介しながら、タイトル通り「本の未来を探す旅」。

本屋さんを紹介しているので「本の未来」ですが、これはそのまま「文化」や「アイデンティティ」に置き換えてもよさそうです。なぜなら、本というのは文化そのものでもあり、本屋さんは本の売り場という役割はもちろんのこと、文化の発信地としての役割も(特にこれからの本屋さんの在り方としては)担っているのですから。

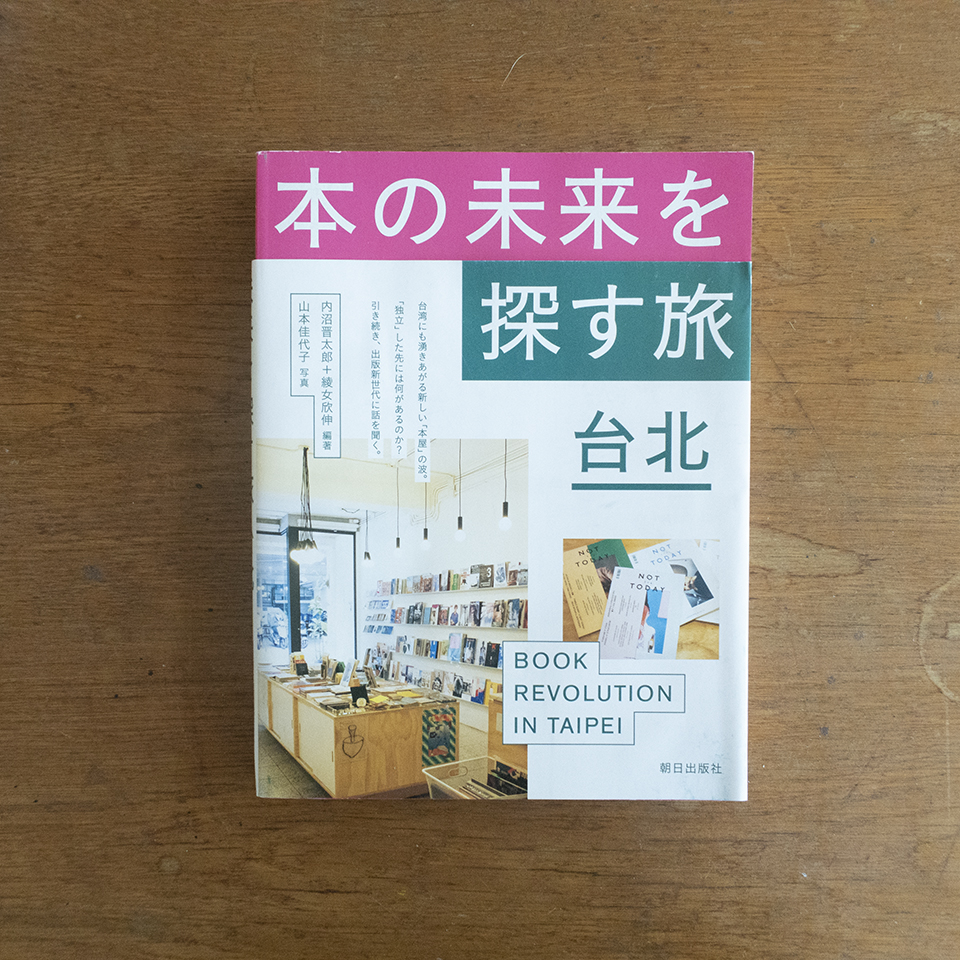

おもしろい本屋さんがたくさん登場してきますが全部を紹介するわけにもいかないので、2枚目の写真に撮った「田園城市」だけ書きます。

ここは書店であり編集プロダクションであり、出版社でもあってギャラリーでもあるという会社です。「最初から最後まで自分たちでやる」というこの姿勢には直感的に正しさと美しさを感じます。もちろん口で言うほど簡単にできることではないということもわかりつつですが。

近いのは、農家さんが生産者であり、加工もやって販売もしてレストランもやる、というようなスタンスでしょうか。

食と違い、文化に関しては地産地消に似た価値観はあまり聞きませんが、でも実は自分たちの文化を自分たちで作る、その出発点から最終ゴールまでを自分たちで全て(もしくはできる限り)賄うという姿勢はとても大切な気がしています。

仕事のひとつひとつが細分化専門化して全体が見えずらくなっているこの時代では特に、この田園城市のスタンスは光を放つのではないでしょうか。

台湾に滞在中に感じる自由さ肩の軽さというのは、もしかしたらこういう「やりたかったらやってしまえ」とでも言うような人々の姿勢に理由があるのかもしれません。