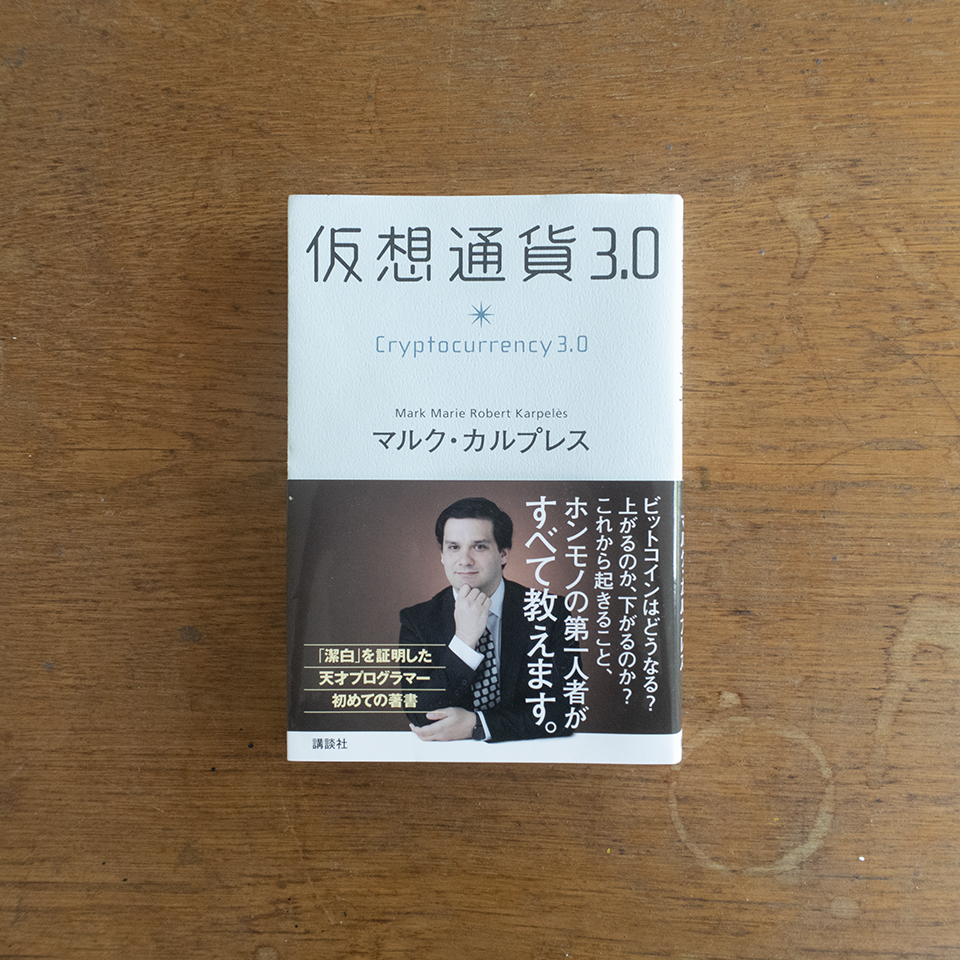

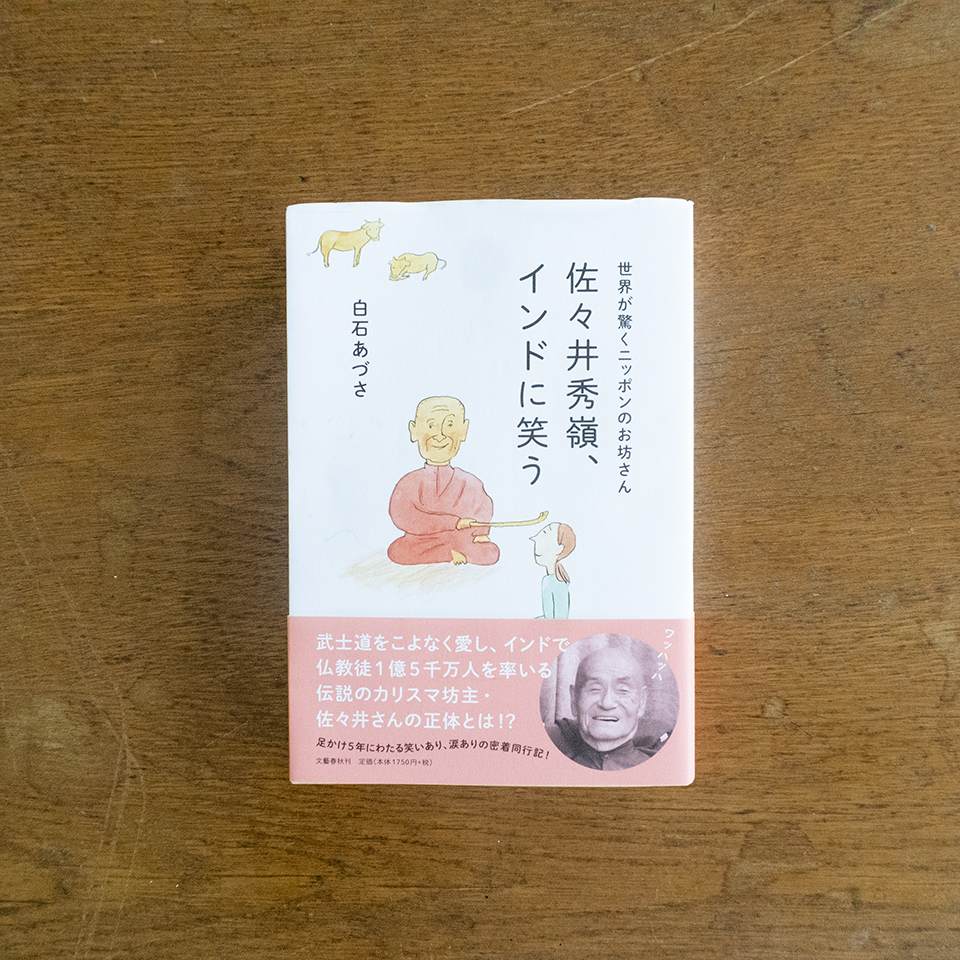

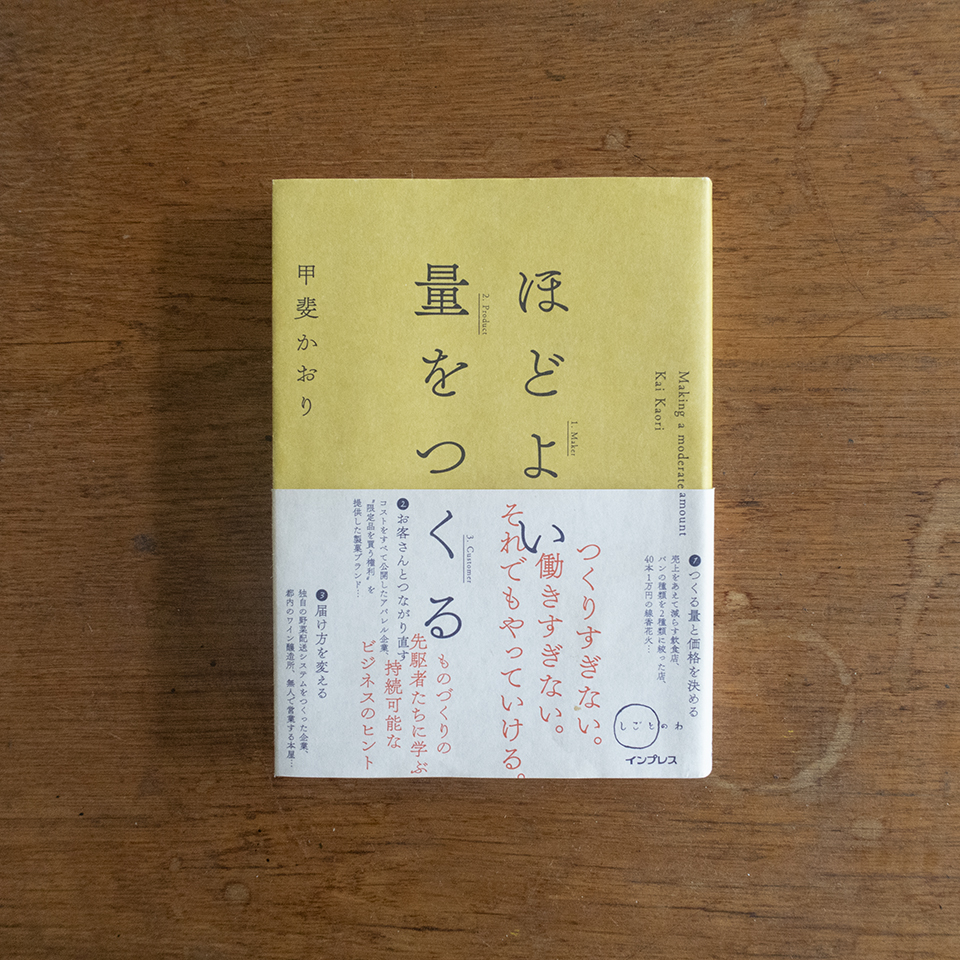

「ほどよい量をつくる」 甲斐かおり インプレス

「ほどよい量をつくる」 甲斐かおり インプレス

「大きいことはいいことか? 売り上げは無理をしてあげるべきものだろうか? 国内の技術を捨てて安いほうを選び続けていいのか? そうした問いに、彼らは仕事を通して答えようとしている。」

大量生産・大量消費が良いものとされていた時代が、本当にものすごい勢いで変わろうとしているのを肌で感じる今日この頃。

この本はフリーライターの甲斐かおりさんが出会った、「既存のしくみから外れた場所でやりたいことを小さくスタートさせ、創意工夫でほどよい量の仕事を成立させている人や企業」のお話。

興味深い例が、現在進行形で次から次へと登場します。

売り上げを右肩上がりで維持するために無駄にされるモノ、捨てることを前提に作られる大量生産品、などなど従来のビジネスのやり方に疑問を持ち、本質的な問いを繰り返しながら仕事をする人々が、簡潔で飾らない文章で紹介されていきます。

作りすぎないこと。売り上げよりも周りの人を少し幸せにすることを目的にすること。

お客さんとつながり直す、物語とつながり直す。

この本の登場人物の方々には個人的にもとても大きな共感を感じますし、とさちょうものがたりの基本的な考え方、シルクスクリーン事業の成立の仕方なども同じ地平線上にあると思いつつ、心躍らせながら読みました。