南川での味噌作りの現場での一枚。

南川では冬の一時期にお母さん方が集まって、年に一度の味噌作りを行っている。

その名も「南川百万遍味噌」。これ本当に美味しいのです。

写真はその作業の中心的存在の水野和佐美さんと竹政禮子さんのお二人。作業中、少し息を抜いた時の一枚です。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

土佐町の現在の人口です。(2017年6月末時点・土佐町公式サイトによる)

注:土佐町の総人口が3,997人(2017年4月末時点)から4,001人(6月末時点)に増加したことに伴い、当プロジェクト名も「4,001プロジェクト」に変更になりました。

“4,001プロジェクト”は土佐町に住む人々を、全員もれなく、写真家の石川拓也が撮影する計画。

念のため書いておくと、「全員もれなく」…あくまで目標です。

土佐町の人口の増減によって、タイトルもたまに変わります。 (敬称略・撮れたときに不定期更新)

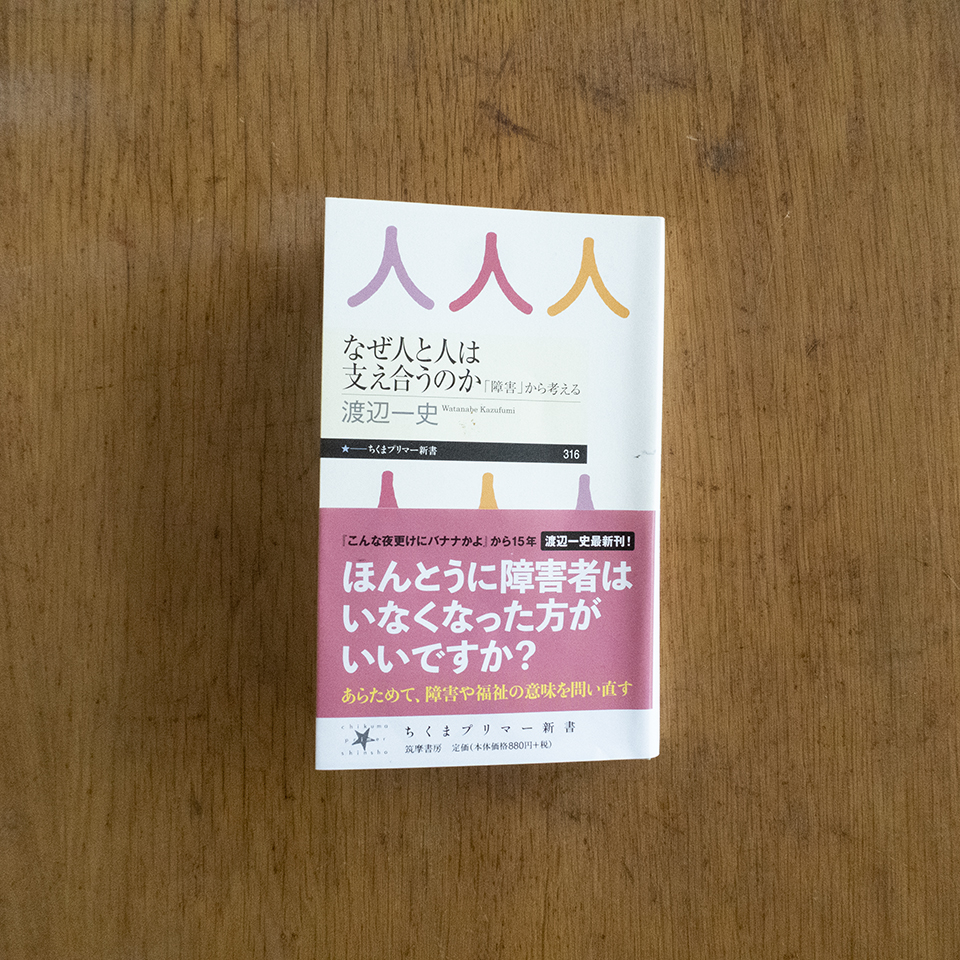

「なぜ人と人は支え合うのか」 渡辺一史 筑摩書房

土佐町のロゴを作ってくれたデザイナーであり友人である品川美歩さんが薦めてくれた一冊。

著者は「こんな夜更けにバナナかよ」という本で障がい者介護の現実を描いた渡辺一史さん。その渡辺さんが、2016年に起きた相模原障害者施設殺傷事件後の障がい者を取り巻く現実を書いた一冊です。ちなみに「こんな夜更けにバナナかよ」は大泉洋主演で映画化されています。

この本で主に書かれているのは、いわゆるステレオタイプや聖人君子的なイメージに縛られた障がい者像ではなく、個性が強く周りとのぶつかり合いも辞さない障がい者の面々。

筋ジストロフィーなどの病気により、24時間の介護が必要な人たちが、自身の自立(「自立」というのは本書では「自分の意思で決定できること」と定義されています)を勝ち取っていく様を数多く紹介しています。

障がい者だからどうこう言う前に、人としてかっこいい人たち。そんな人たちが何十年もの間、社会と戦って権利を勝ち取り、現実を変えた例が多く出てきます。

一例として、70年代には車椅子の障がい者はバスに乗るな、電車にも乗るなという風潮がある中で、そんな現実と戦って変えてきたのは他ならぬ障がい者たち自身だったこと。

その戦いがあればこそ、現在ではノンステップバスが普通のことになっていますし、「車椅子は電車に乗るな」なんてことは口にしただけで常識を疑われる世の中になっています。

長くなってしまって恐縮ですが、もう一つ著者が終盤あたりで触れた言葉「私たちはポスト制度化の時代を生きている」。

これは全てにおいて言えることですが、例えば先のバスの例で言うように、戦って新しい制度(システム)を勝ち得た世代というのは本質的に物事の全体像がよく見えている。

対して、その後の制度の中で育った世代というのは、蛇口をひねれば水が出るように、制度があることを当たり前として捉えて本質や全体が見えにくくなっている。つまり、より本質に届きにくくなっている。

「ポスト制度化の時代を生きている」私たちは、想像力を使って制度やシステムを解体しながら前進していく術を磨く必要があるかもしれません。

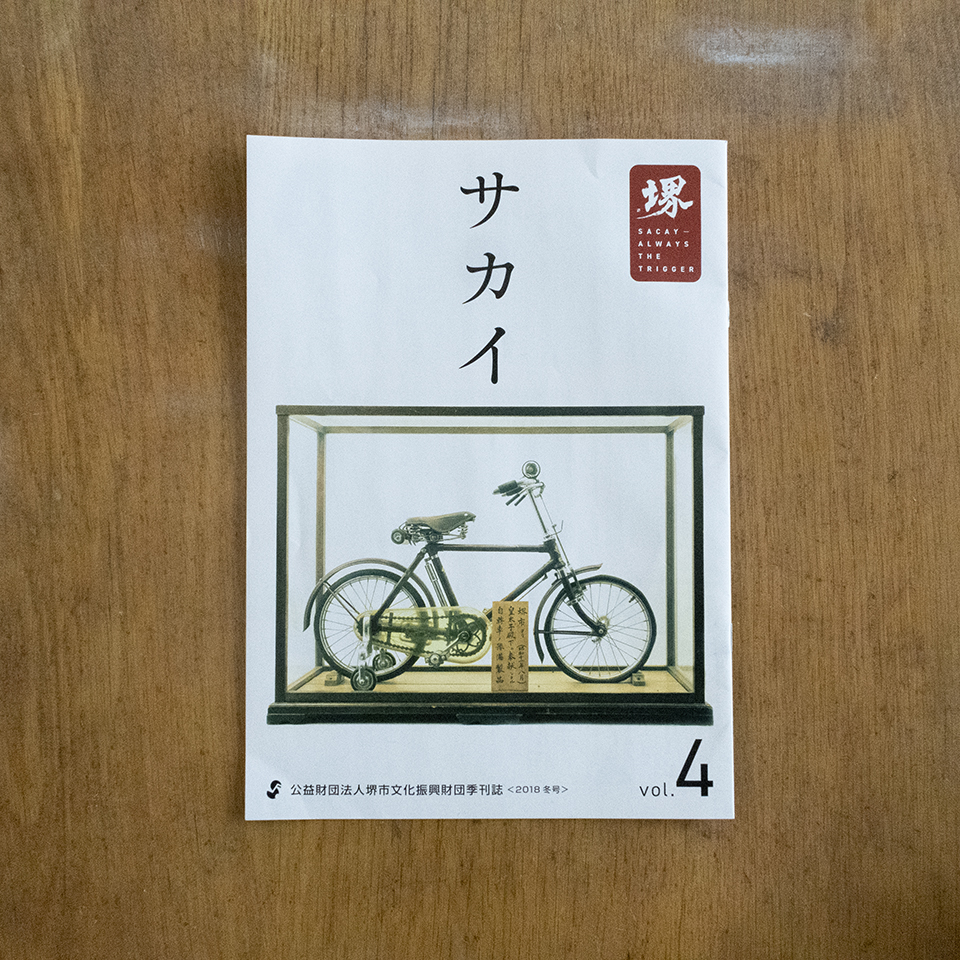

「サカイ」 公益財団法人堺市文化振興財団 季刊誌2018年冬号 Vol.4

大阪の堺市が発行しているPR誌です。

縁あって、定期的に撮影の仕事をさせていただいています。

堺というのは知れば知るほど興味深い街で、江戸時代の大都会であり、千利休の本拠地、刃物の町、与謝野晶子も堺です。

表紙の自転車は、堺市の自転車博物館で撮影したものです。

自転車の製造も盛んだった堺市から、まだ幼き日の昭和天皇に献上されたもので、実物はおそらく皇居に保存されているのでしょうが、そのレプリカです。

がっしりした鉄の重厚感と、時代を感じさせるデザインに何か懐かしさを感じます。堺の自転車職人さんたちの技術の粋が結集した一品なのでしょう。

そういえば以前この欄で紹介させていただいた、南一人さんのお父様である画家の南正文氏も堺の在住で、堺市には多くの作品が保存されているということを聞きました。

堺とは何かしらの縁を感じています。

シュラブッチェ大学は、ブータンの東端にある総合大学です。

シュラブッチェ大学

ご存知の方は多いと思いますが、ブータンは自由旅行が基本的に制限されています。他の国のようにふらっと訪れて、行きたいところに気ままに赴くという旅行は現実的にはできません。

また、ブータンという国は空の玄関であるパロ国際空港と首都のティンプーが西側に位置するため、その周辺は比較的移動しやすいのですが、そこから国を横断する形で東側に渡ることは、なんらかの公式な名目や招待が必要になります。

幹線道路(と言っても相当な山道ですが)に幾つもある検問で、正式な通行許可証を提示しながら西から東へ行くことになります。

今回の大きな目的地であったシュラブッチェ大学は、京都大学東南アジア地域研究研究所が長い時間をかけて培った信頼関係のもと、お互いの人的交流を定期的に維持していく体勢が整っているためこの訪問が実現しています。

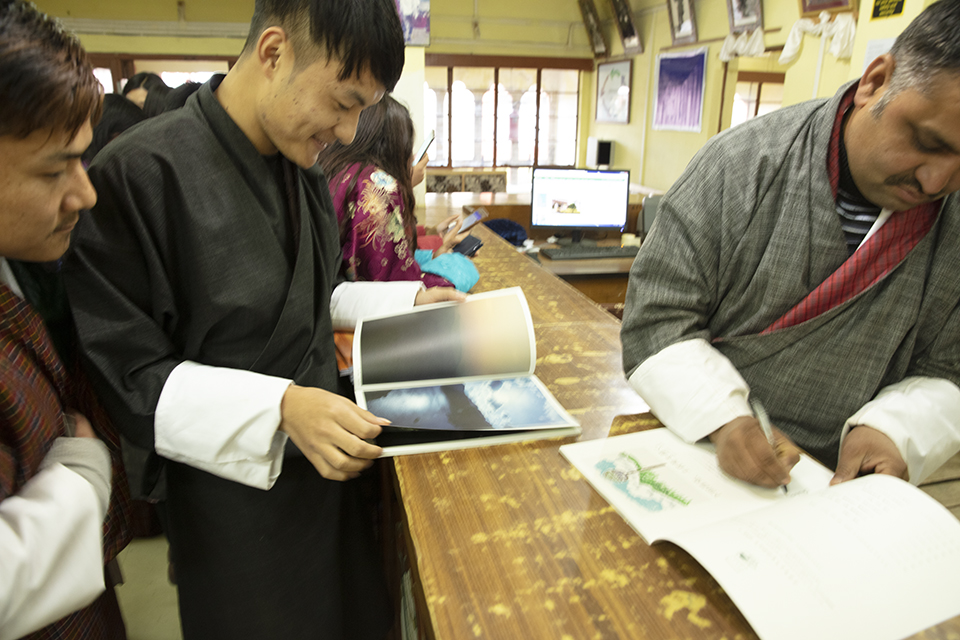

シュラブッチェ大学学長(左)が歓迎してくれました

硬い話になりましたが、大学の話。

シュラブッチェ大学の学生たちが、京大の学生の訪問を歓迎してくれました。ホールに集まり、お互いの国のことを紹介するプレゼンをします。

ブータンの大学生に京大の学生がプレゼン中

最後はヨサコイで締める

ブータンの学生も最後は踊りで締める

現在の生徒会長。初の女性会長だそうです。

図書館

図書館にも行きました。とさちょうものがたりZINEがシェラブッチェ大学図書館の蔵書に加わりました。

90分の講義

僕がカメラマンだと知ったシェラブッチェ大学の学長さんが「うちはメディア学部があるから、学生と話してみてほしい」と言われました。そんな楽しそうなことはぜひ!ということで、時間を作ってもらいました。

勝手なイメージでは学生5,6人を相手にiPadでも囲みながら、なんて考えていたのですが、実際にはメディア学部の3,4年生全員の50人ほどでした。この人数だと講義みたいになりますね。

左下の撮影しているのはメディア学部4年キンガ・プンツォくん

「キネマ土佐町」全4篇を観てもらいました。静かに喰い入るように観てくれました。土佐町の自然がブータンに似ている、とは多くのブータン人が同意するところ。

撮影:赤松芳郎さん(東南アジア地域研究研究所)

大筋では土佐町の仕事を紹介しながら、「機材や印刷技術や情報が(おそらく日本よりは)乏しいであろうブータンでも、工夫次第でアイデア次第で、手作りで作りたいものを作れるんだよ」ということを伝えたかったのです。

彼らが使っているカメラも日本製がほとんどですが、「日本の技術すごいでしょ」ではなく、「ブータンで彼らが映像を手作りして発信するということがどれほど可能性のあることか」ということを伝えたいと考え、気がついたら90分があっという間に経っていました。

ブータンのおおらかさ

もう一つ印象に残ったことは、ブータンの人々のおおらかさ。

「キネマ土佐町」をプロジェクターで流すため、大学のパソコンを使ったのですが、これがなかなか上手くいかないのです。

上映を開始した途端に止まってしまったり、やり直したけれど今度は映像がカクカクして観れるレベルではなかったり。

集まった学生と先生の方からすると、モタモタしている時間だったかもしれません。

僕も日本で同じことが起こったら、確実に焦る状況だったかと思いますが、自分でも不思議なくらい焦ることなく上映を終えました。

その理由を後になって考えてみたのですが、きっとこれはブータンの人々の醸し出すおおらかな空気のおかげと思います。

なんとなく、何が起こっても大丈夫、というような雰囲気が、その場に充満していたことが理由だと思います。

翻って考えてみれば、なんでもカチカチきっちりとやろうとする日本の空気も、もちろん悪いことではないと思うのですが、行き過ぎるとそこに生きる人間を息苦しくさせてしまうということも、昨今の日本に関しては言えるのではないでしょうか。

エンペラーを撮影したことありますか?

質問タイムでは、技術的なこと(例:星にピントを合わせる方法は?)とか、もう少し精神的なこと(例:テーマを決める時にどんな風に考えますか?)とか、様々な質問が出ました。

面白かったのは、「日本の天皇陛下(エンペラー)を撮影したことありますか?」という質問。

その時は意図が十分わからなかったのですが、後から考えてみたところ、この質問の背景にはブータンの写真産業の現状がよく表れているのではないかと想像します。

ブータンはどんな田舎の町に行っても、王様の写真をよく見ます。国民が王様を心から敬愛しているのを目の当たりにするのですが、おそらく現在のブータンの写真・映像産業の中で、最高のステータスがある仕事が、「王様を撮る」ものなのではないでしょうか。ブータンの人から見ると「天皇=日本の王様」ということでこの質問が来たのではないかと思っています。

ここにも国民性が現れて面白いですね。

記念撮影 撮影:竜野真維さん

冒頭で書いたように、京大とシュラブッチェ大学の交流は今後も続いていきます。今回とは逆に、夏には京大の招きでシュラブッチェ大学の学生が2人、日本を訪問するそうです。その時にはもしかしたら、土佐町にも足を伸ばしてくれるかもしれません。

土佐町とブータンの縁も、ゆっくりと繋がっていけるとうれしく思います。

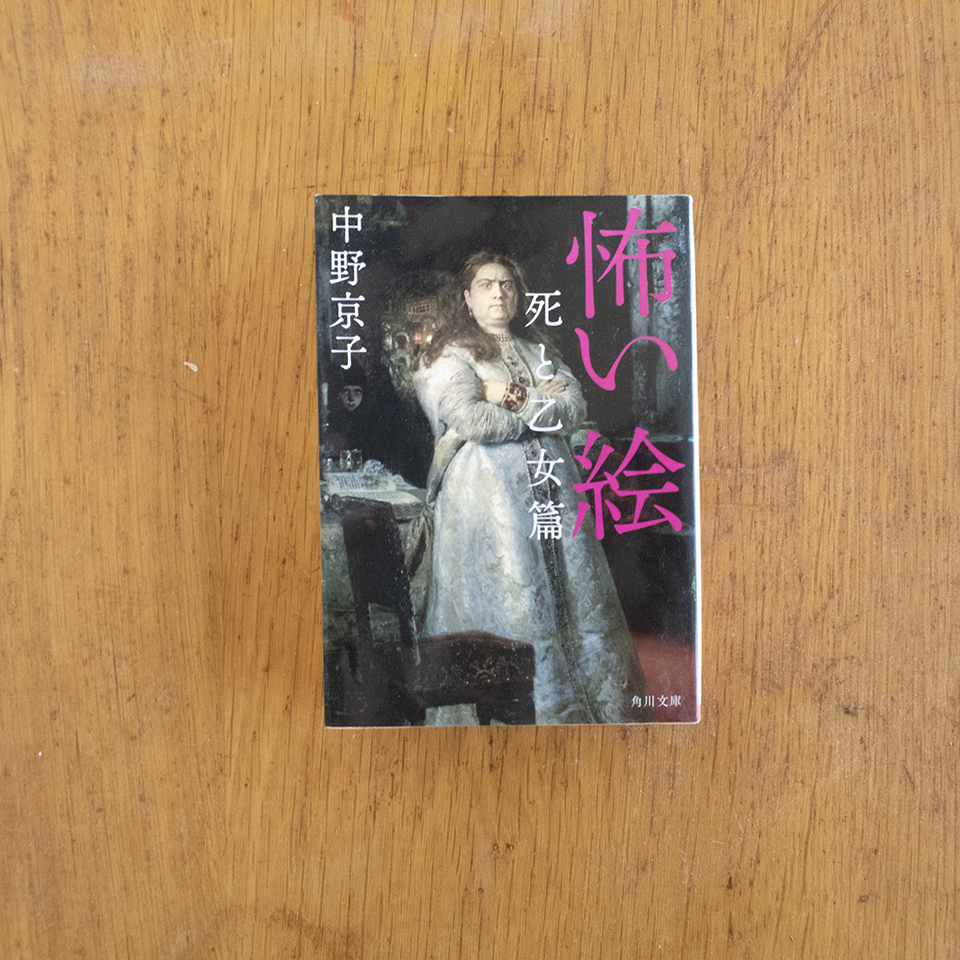

「怖い絵 死と乙女編」 中野京子 角川文庫

この欄で以前も別の本を紹介したことがありますが、中野京子さんの「怖い絵」シリーズはハズレが一冊としてない名シリーズです。

西洋アートの歴史の中で名作と謳われる絵画の数々。その中から、時代背景や作者の意図や、その他諸々、実は「怖い」という絵を丁寧に一作ずつ紹介しています。時の権力者を描いたものなど、政治と密接に絡み合ってる作品が多いので、西洋史としての本とも言えるものです。

中には意に染まぬ権力者からの依頼を断れずに、画家が人知れず絵に含ませた謎解きのような寓意。もしくは絵の中の主人公が辿った悲劇的な運命。

画家の技巧が巧みな分、画面に霊魂を感じさせるような凄みがまた怖さを募らせる一冊です。

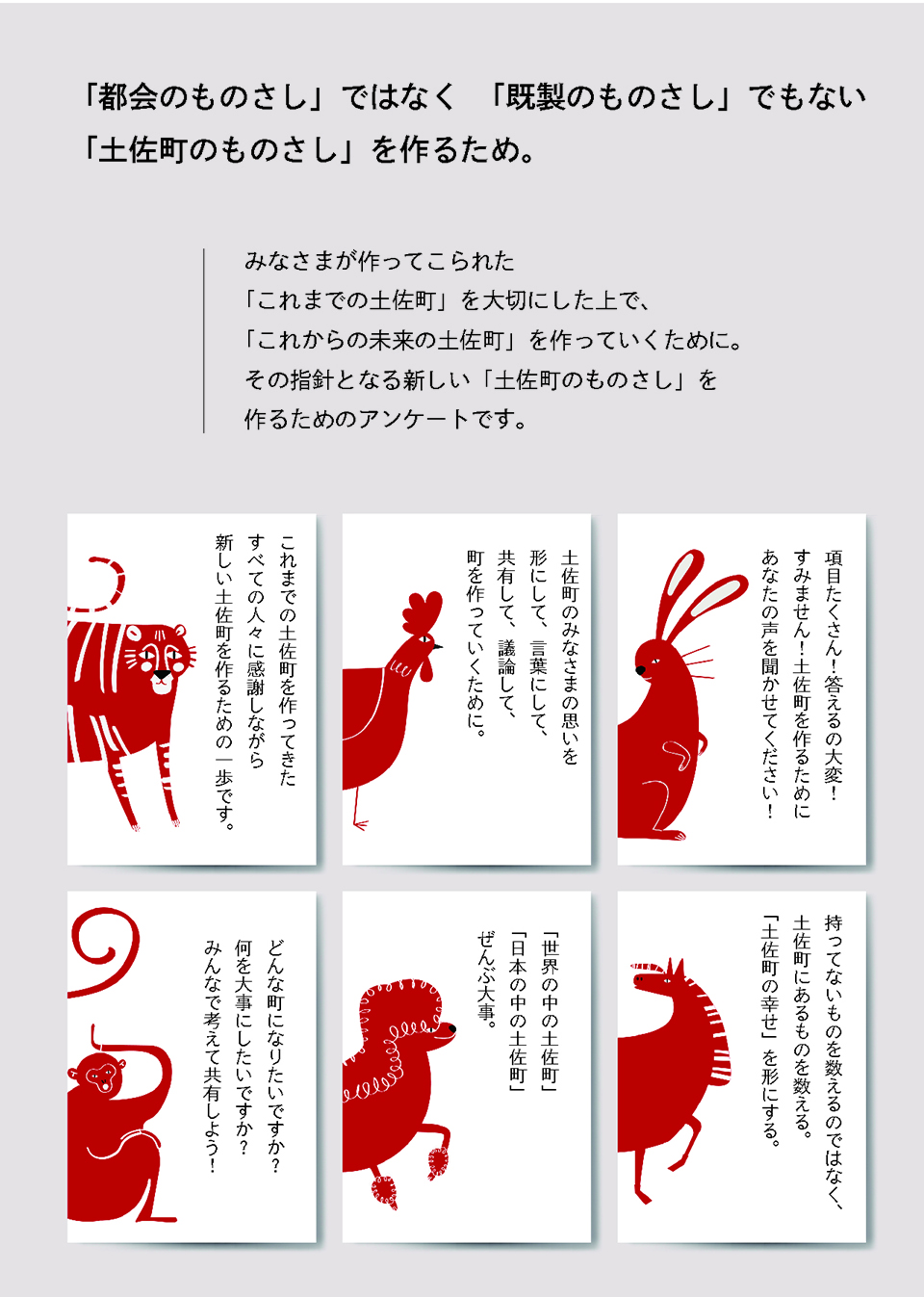

完成した「土佐町幸福度調査アンケート2019」2ページ目

土佐町の現在

しばらくブータンのことが続いていましたが、土佐町の現状に戻りたいと思います。

(ブータンのことはまだ書くことがあるので、今後まぜまぜにいきます。)

アンケートの内容作りが続いていた土佐町役場。高知大学地域協働学部の協力も得て、ああでもないこうでもないと議論を重ねてきました。

昨年12月には土佐町役場職員を対象にした検討会。各課・社協から数名ずつの職員に出席してもらい、ここでも議論が進みました。

課が変わると目線も変わる。実行委員会が想像もしなかったような角度からの意見が出てきたり、これで一段と土佐町の地に足の着いたものになったと感じます。

佐川町へ

12月末には、高知県佐川町へ視察へ。役場職員、地域住民が一体となって総合計画を作り実施している佐川町。

さまざまな取り組みの話から、自分の町の現在、過去、未来を見つめ、目の前の現実を少しずつでも動かしていこうという佐川町の職員さんの熱意がひしひしと伝わってきました。

佐川町は総合計画を作る過程で幸福度調査をしています。そしてその結果を佐川町の10カ年総合計画の骨子作りに反映しています。

2年間に渡る住民参加での総合計画作りは、書籍「みんなでつくる総合計画 : 高知県佐川町流ソーシャルデザイン」にわかりやすくまとめられています。

ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。佐川町役場の職員の皆様、お忙しいところ詳しいお話を聞かせていただきありがとうございました!

住民検討会

4月5日には、土佐町の住民から6名の方々に出席いただき、住民検討会を開催しました。

出席者は様々な年代、仕事、立場の方たち。あかうしを育てている方、林業に携わっている方、県外から引越して来た方、自営業の方、集落活動センターの代表の方、社会福祉協議会職員、県庁の職員の方。

ここでもまた住民目線の、暮らしに根付いた視点から「土佐町の幸せとは何か?」「それを形にするためのアンケートとは何か?」という議論が進みます。

例えばこんな意見。

道つくりや農作業など地域の人と協力して行う仕事は「ボランティア活動」ではなく「ここで暮らすため、生きるための取り組み」。

このアンケートを読む時、町の人たちが「自分ごと」として考えられるものにしたい。誰かの顔が思い浮かぶような質問の仕方が大事なのではないだろうか?

アンケートは町の職員が直接手渡すことになっているが、職員みんなが一律の熱意を持ってこのアンケートをする意味を伝えられるのか?どうしてこのアンケートを行うのか、町の人にきちんと理解してもらわないといけない。

アンケート結果を、町の人たちにどう還元するのか?

土佐町で暮らす多くの人にとって「あたりまえ」のことは、実は決して当たり前ではない。

住民検討会に出席いただいた皆様、お忙しい中大変ありがとうございました!

ついに完成!!

そしてその後はさらなるブラッシュアップと高知大教授との議論を重ね、ギリギリのタイミングではありますが、「土佐町幸福度調査アンケート2019」がついに完成となりました!

2019年4月23日から、アンケートの実施が決定しています。土佐町の全住民から、無作為で抽出された方々を対象としておりますので、今これをお読みのあなたの元にも届くかもしれません。その時はぜひご協力のほどよろしくお願い致します。

またこれは町内外関わらず、多くの方々にぜひ読んでいただきたいアンケートです。

ご興味のある方はぜひ以下のリンクからダウンロードしてみてください!

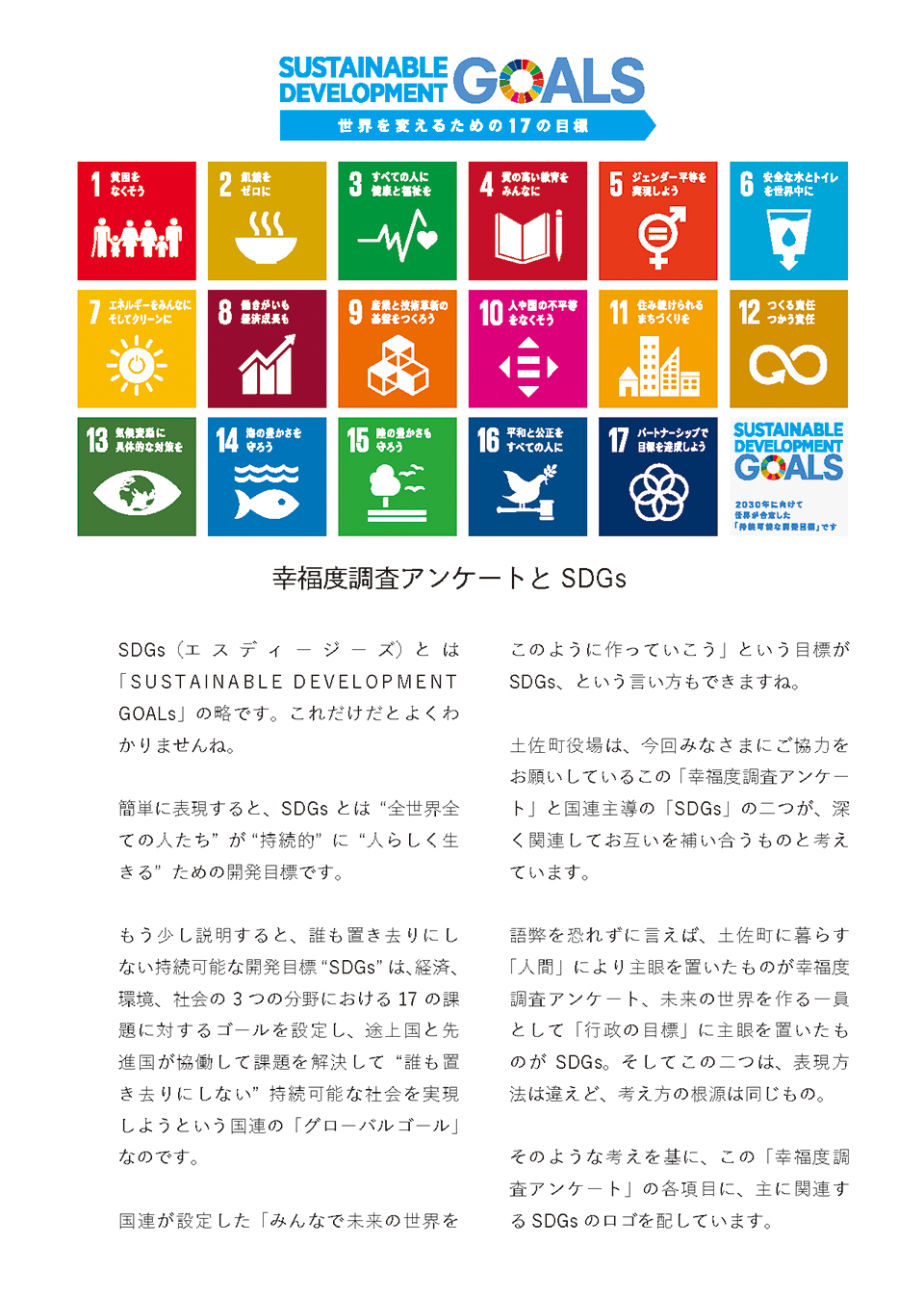

ちなみに、このアンケートには、別紙でこのような紙が添えられています。

このアンケートによる「幸福度によるまちづくり」と、国連が提唱する未来作りの指標である「SDGs」。

この二つは表現の仕方が違えども、根本の考え方は同じものと土佐町役場は考えています。

ですので、今回の「幸福度調査アンケート」には、一つの項目につき対応するSDGsの項目のロゴを配置しています。

具体的には、ぜひアンケート票をダウンロードして確認してみてください。

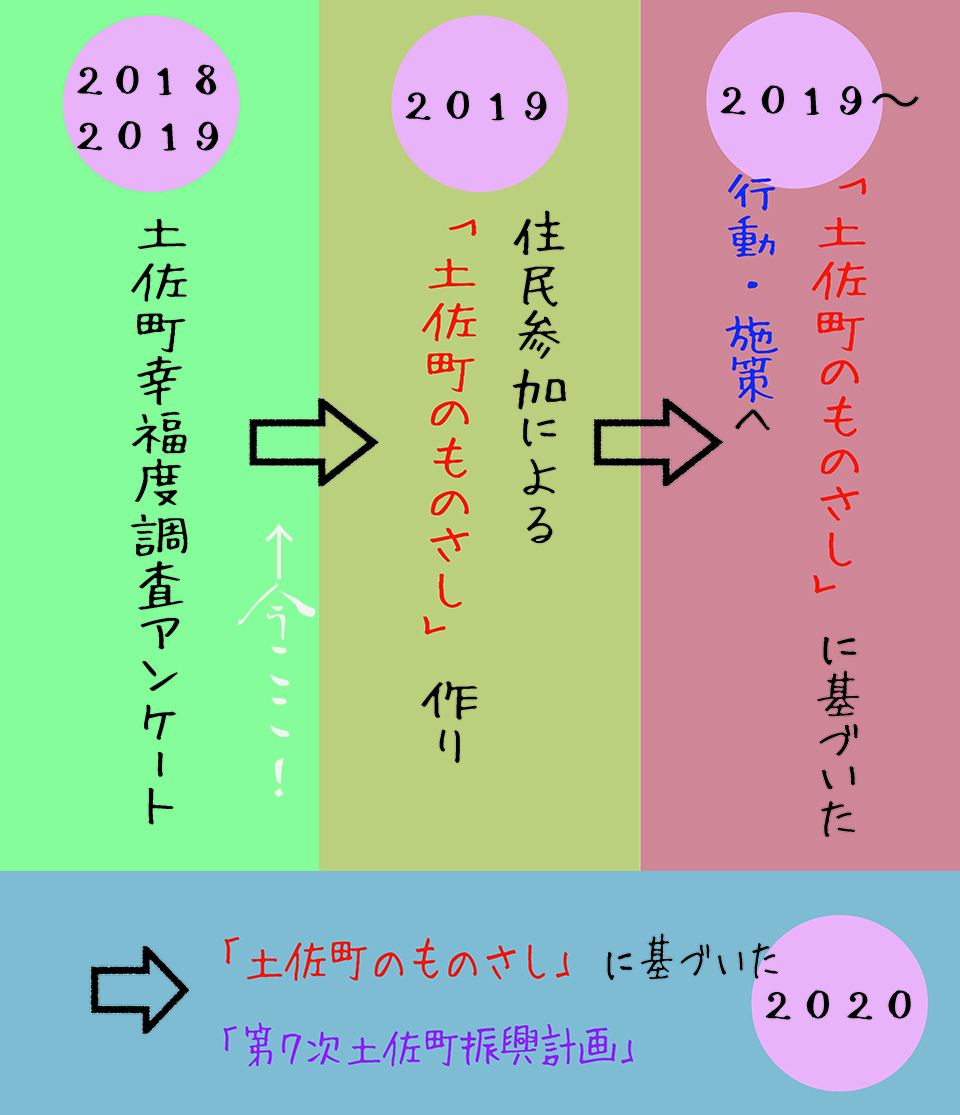

今後のスケジュール

「土佐町幸福度調査アンケート」にまつわる今後のスケジュールは以下のようになっています。

4月23日 土佐町役場職員勉強会

高知大学地域協働学部の梶先生がアンケート内容の意味や配布訪問時の留意事項などを実際に配布に当たる役場職員全員に説明をする日です。

4月24日〜5月20日 アンケート実施

5月20日 アンケート回収終了

アンケート集計結果の概要(速報値)を提出、その後高知大学が本格的なデータ解析作業に入ります。

7月 第2回土佐町幸福度調査住民検討会

そしてさらに俯瞰で見た全体的な計画(大ざっぱですが‥)は以下の通り。

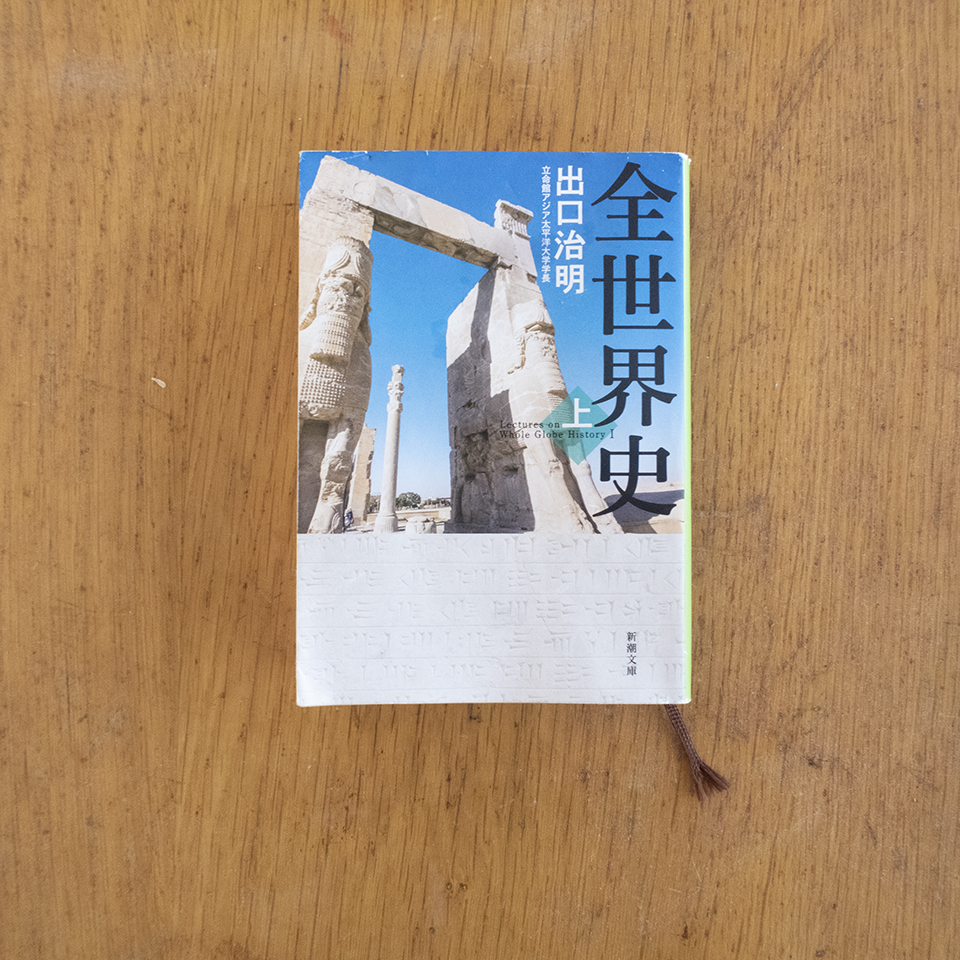

「全世界史」 出口治明 新潮文庫

著者の出口治明さんは、ライフネット生命保険株式会社創業者であり、現在は立命館アジア太平洋大学(APU)学長です。

この本は、その出口さんが書いた「全人類史」とも言うべきもの。壮大すぎて世界史の教科書のように感じる方もいるかもしれませんが、もちろん教科書よりもはるかに面白いです。

その理由は、出口さんの視点にあります。

先ほど「全人類史」と書きましたがまさにその通りで、出口さん曰く、

「日本史」や「中国史」「ヨーロッパ史」などは実は存在しない。現在の人間が想像する以上に、太古から人類は移動を繰り返し影響を与え合っているので、一つの地域や国での歴史はそれだけで存在するわけではなく、本当の意味での歴史は「人類史」という一つなのである。

とのこと。

そのように歴史を見たことはこれまでなかったのですが、なるほど確かにその通りと思います。

例えば奈良時代に建立された東大寺の大仏開眼式典を取り仕切ったのはインド人の仏僧だったとか、モンゴル帝国が野蛮なイメージなのは後世作られたもので、実際には人とモノとお金がグローバルに循環する超インターナショナルな世界だった、とか。

あ、もう一つ。スペインが切り開いた「大航海時代」よりはるか以前に中国には「鄭和(ていわ)の大艦隊」と呼ばれる一大艦隊があり、それに比べるとスペインのものは笑っちゃうくらい小規模なものだった、とか。

明の皇帝は、鄭和の大艦隊を解体することでその経費を万里の長城の建設に充て、鄭和の大艦隊がいなくなったインド洋に、やっとヨーロッパ人の小規模船団が入れるようになった、そのことを現在では「大航海時代」と呼んでいる、とか。

もっと書きたいことはたくさんあるのですが、我慢します笑

世界の全ては目に見えないところでつながっている。なぜ現在の日本がこうなって現在の世界がこうなっているか、そういう大きな理解を掴みたい方に強くお勧めします。

ブータン料理って、日本ではなかなか馴染みのないものですよね?

チベットとインドに色濃く影響を受けながら、ブータンも独特の食文化を育んできました。

今回は、ブータンの人々が普段食べている食事を紹介したいと思います。

上の写真は「モモ」と呼ばれる「チベット餃子」です。

たいていのお店にはミート(豚)とチーズの2種類があり、ブータンの人にとってはファーストフード的に気軽に寄って食べていくスタイルです。

皮は厚めでもちもち、美味しいです。

上の写真はブータンの典型的な食事です。

ブータンでは大抵このようにご飯とおかずがドドドン!と置かれていて、脇に置かれた食器を各自が持って自分の皿に好きな量を取っていく形です。

ブータン料理はトウガラシが大量に使われるのが特徴です。僕自身は辛いのがあまり得意でないので、トウガラシの塊はできるだけ出会わないように気をつけていました。

がさつな人が盛り付けたがさつな皿。

ブータン料理のイメージを傷つけてしまってないか心配です‥。

先に書いたように、ブータン料理は各自が皿を持ち盛り付けていくスタイル。

どうあっても繊細な盛り付けができないこの皿の主は、ご想像の通りわたしです。。。ブータンの人々すみません。

左上に見えてるのは「ダル」というスープ。インド料理でもありますが、ブータンのダルはまろやかで美味しいです。

上はブータン西部にあるシュラブッチェ大学を訪れた際に食べさせていただいたランチ。

盛り付けはさっきのよりかは、こっちのほうがマシでしょうか。ここで食べたランチは非常においしいものでした。

上の写真は「チュルカム」という乾燥したチーズ。乾燥してるだけあってかなり固いです。

移動の道中、田舎の峠にあった小さな商店で店先にたくさん吊るされて売られていました。

これはブータンの伝統的なおやつ。ブータンの人はみんなチュルカムを口の中でコロコロ転がしながら1、2時間楽しむようです。

店頭にチュルカムが干されている、の図。ちょっと干し柿みたいですね。

味はあんまりしないです笑

ブータンに滞在中は、ほんとに大量のお茶を毎日飲みました。

空気が乾燥していることもあり、そして高度に順応するための水分補給ということもあり、食事時には何杯ものお茶を飲み、食事時でなくてもチャンスがあれば何杯ものお茶を飲み。

おそらく2019年2月前半の「ブータンお茶摂取量(個人の部)」では相当イイ線行ってるはずです。誰か集計してくれないかな。

写真はふつうの紅茶ですが、ダントツで一番よく飲んだのはミルクティー。ブータンのミルクティーはミルク多めのコク強めです。インドのチャイに近い印象です。

食事をしている最中に周りをウロウロしていたブータンの猫

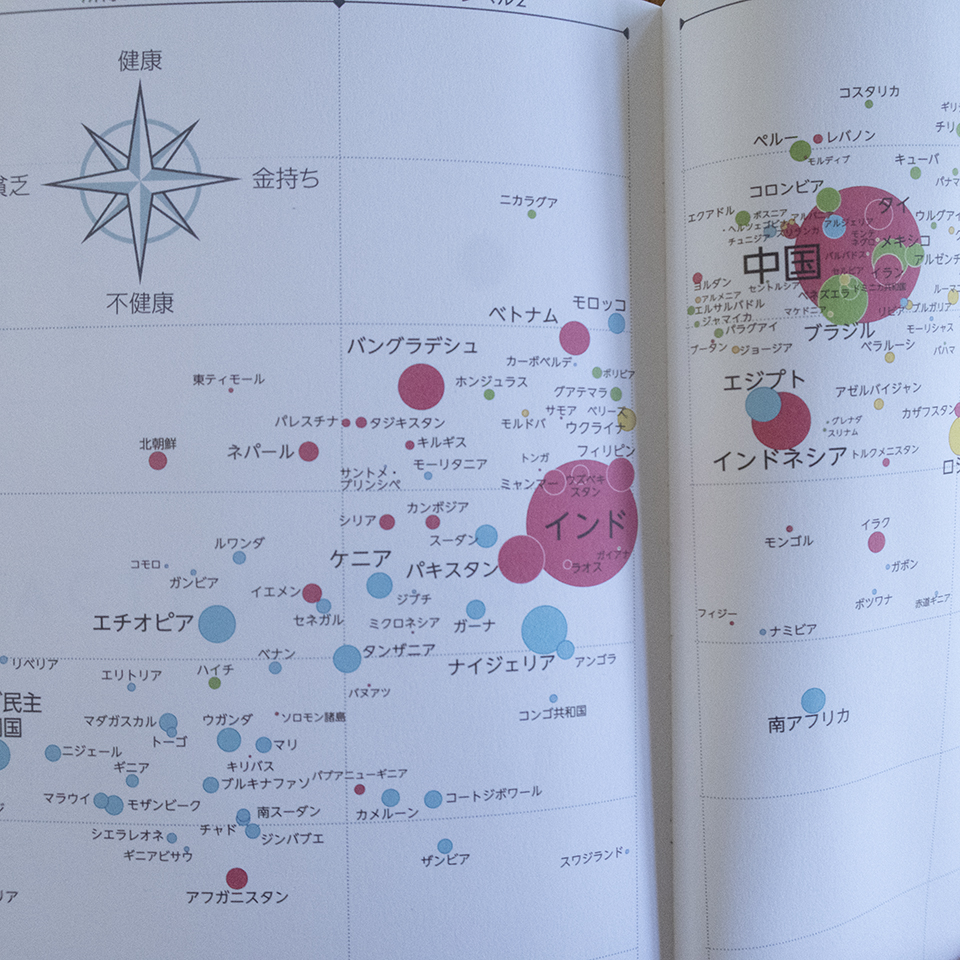

「FACTFULNESS」 ハンス・ロスリング著 日経BP社

これは誰にでもオススメの非常におもしろい本。久しぶりに貪るように読書しました。

著者のハンス・ロスリングはスウェーデンの医師であり公衆衛生学者です。

彼は世界の人々の「事実に対する根拠のない誤解」と戦うことに人生の多くの時間を費やしました。

ロスリング氏曰く、データを丁寧に見ていくことで、世界について事実ではないことが当たり前のように信じられている状況がわかる、とのこと。

そのためにロスリング氏はありとあらゆるところで世界についての質問を人々に投げかけていきます。例えば以下のようなもの。

◯質問 世界の1歳児で、なんらかの予防接種を受けている子供はどのくらいいる?

・A 20%

・B 50%

・C 80%

◯質問 いくらかでも電気が使える人は、世界にどのくらいいる?

・A 20%

・B 50%

・C 80%

答えはここでは書きませんが、ぜひ本書を開いてほしいと思います。ロスリング氏が投げかけるこういった質問に対する正解率は、回答者の学歴や職業に限らず、チンパンジーが回答するよりも低いのだ、と彼は言います。

つまり、世界について正しい知識を持っている人はとても少ない、ということ。

その傾向と原因、そして正しく世界を見る方法を、丁寧かつシンプルに詳述したのがこの本です。

月並みな言葉になりますが、目からウロコが落ちました。

今回の私のこの紹介で、どれほどこの本の魅力が伝わるか甚だ自信はないのですが、ぜひ読んでみてください、と言える一冊です。