とっと

【意】ずっと(遠くに)

例① 弟ととっとっと

著者名

記事タイトル

掲載開始日

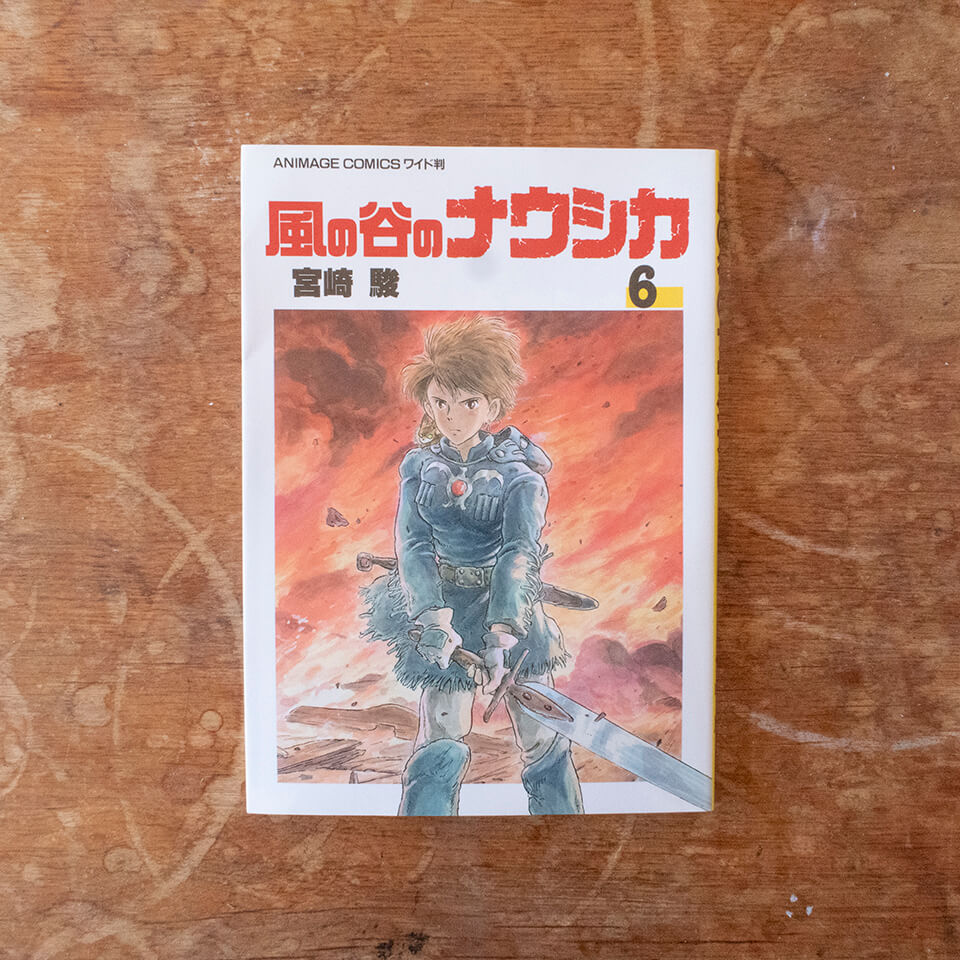

「風の谷のナウシカ」 宮崎駿 徳間書店

2021年、改めまして寒中お見舞い申し上げます。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

さてさて~今回の前座は~

コロナ禍での新たな生活様式で、随分とのんびりとした年末年始でした。ただニュースのコロナの感染者の増加に一喜一憂していたのは、職業病なわけですが…。

私は数日間がっつりゆっくり寝正月でした。ここ数年、年末年始は体調が際立って悪かったのです。忙しない空気や雰囲気すらダメで、年末年始のテレビ番組等は、見ること聞くことすら苦痛でした。

氷枕と冷えピタを貼って、悪夢にうなされながら寝込んでいました。今年はそこまで酷くならずゆっくり出来たのは、近年稀に見ることでした!(ありがとう!神様!)。

しかしながら、いつになったらコロナは収まるのやら。というか、収束ではなくて進化してってますよね?アヤツ。”変異型何個あんねん!?”というツッコミが頭の中で何回とびかったことか…。

軽く調べてもだいたい17種ほど変異があるようです。話題のイギリスとアフリカのもの以外に、変異体自体がたくさんあるということは、それだけ強毒性で感染力の高い変異型が今後出てくる可能性が高いということ。

母と、祖母のデイサービス用のマスクに祖母の名前を書きながら、”そのうちナウシカのマスクみたいになったりしてね 笑”と話しているところです。ありえない話では無いですよね、ガスマスクを被って生活する「ネオ新生活様式」。風が良く通る田舎(辺境)の民だけが、ガスマスクつけなくて済むってオチですよね。

By the way.このお正月には私にとってとても嬉しいことがあったのです!『風の谷のナウシカ』は令和元年12月に新作歌舞伎になっていたのですが、NHKで前編後編で放送されることになっていたのです。

ちょうどテレビも買い替えたばかりで、即録画予約しました。実は令和2年の2月と3月とに香川で『新作歌舞伎 風の谷のナウシカ』ディレイビューイングに行っていたので、見るのは2回目になります。

アニメ原作でなく、漫画原作になっており、昼夜通し(6時間)の大歌舞伎でした。主演ナウシカ役は尾上菊之助、クシャナ役を中村七之助、アスベル役を尾上右近他、豪華なことこの上ないキャストでした。本水や獅子舞など、見応え十分で、女形の見栄の切り方も美しく手先足先まで美しい所作でした。特に中村七之助のクシャナ役はニヤニヤが止まらないほどハマり役でした…。はぁ~。何遍でも観られる。

”私の一冊”を書くためにわざわざ去年見に行った『新作歌舞伎 風の谷のナウシカ』でしたが、私は純粋に原作の考察と、古典的解釈で新たに現されたナウシカの世界によって、新たな面から考察することが出来ました。そして、令和元年に『新作歌舞伎 風の谷のナウシカ』が作られ、私が(いつから書き出したか忘れましたが)『風の谷のナウシカ』を必死こいて書いている最中、コロナパンデミックで世界が変わったこの2020年に、アニメで年末に『風の谷のナウシカ』をみ、年始で『新作歌舞伎 風の谷のナウシカ』をみるのは因果めいたものがあると思います。

私は仕事で選書もしているのですが、『風の谷のナウシカ』を考察する著作もふえ、TwitterやYouTubeといったSNSのインフルエンサーが『 風の谷のナウシカ』について考察しているのです。※私が”私の一冊”で書き出したのは、たまたまなので例外ですが…。

マスクをしないと出られない世界、今までと違う生活様式を強いられるということが、『風の谷のナウシカ』に注目を集める結果になったのでしょうか。『風の谷のナウシカ』をサラッと読んでいると、人が命に手を加える、人が命を弄ぶことを、強く否定しています。

2019年頃からSDGsや海洋汚染が声高に叫ばれ、プラスチックの汚染が人間にまで広がっていることが知られた時期ですので、私達の”いきかた”に転換点が来ているゆえかもしれませんね。

『風の谷のナウシカ』は人間の転換点の物語ですから。

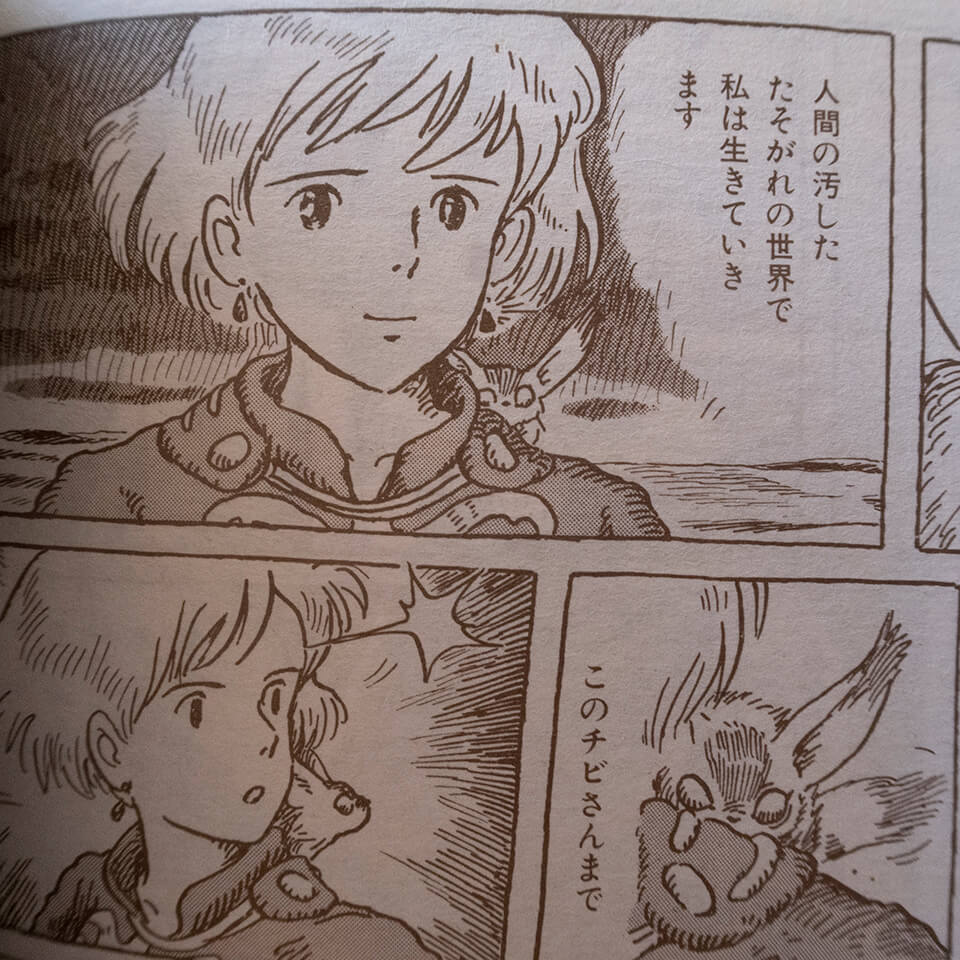

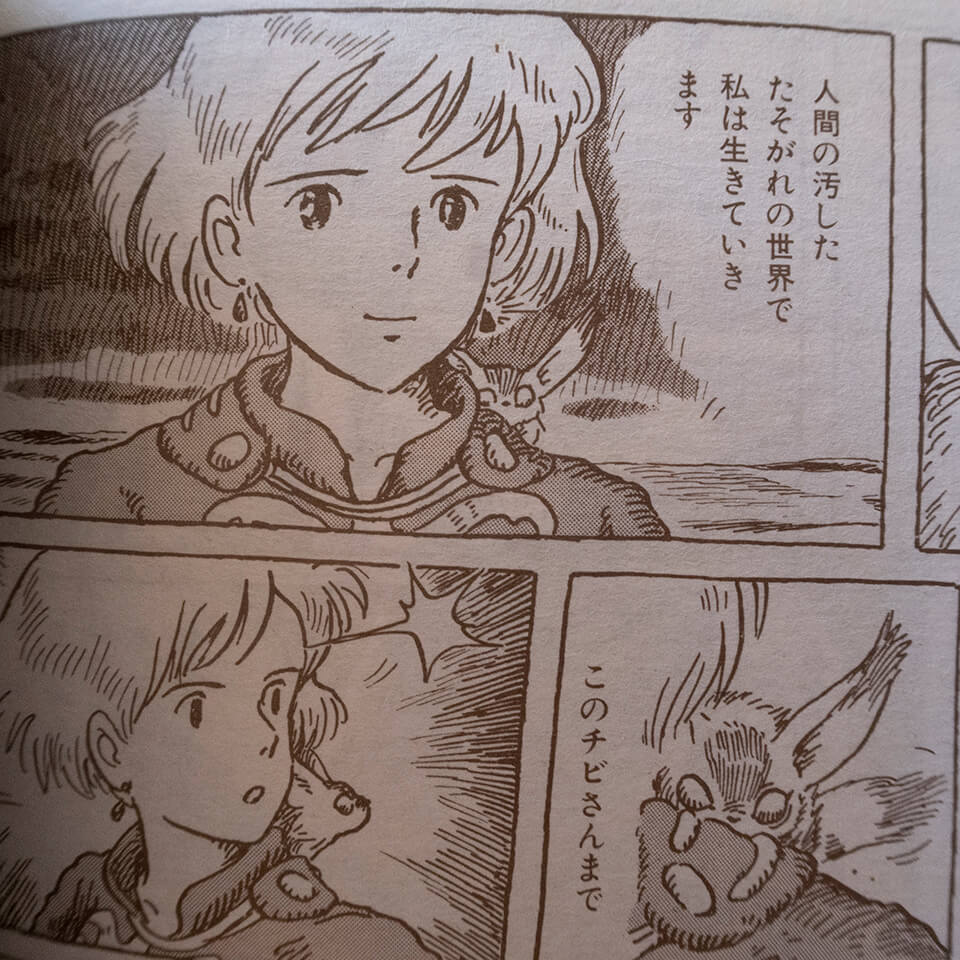

さて、本編は6巻後半にはいりました。

場面は皇兄ナムリスの戦艦から始まります。囚われの身になっていたユパは、ヒドラの飼育室から何とか脱出します。その頃皇兄ナムリスは出陣の準備をしており、そこに弟ミラルパの亡霊をみます。

何かを探しているようです。その時ミラルパは雲の下にナウシカのいる飛行甕に気づき、もう大した力もないのにも関わらずナウシカに取り憑こうとします。森の人は、その危機的状況に気づき、見晴らしの良い山肌におろしてもらいます。

ここの会話で森の人はセルムだというがわかります。チヤルカはセルムにチククとナウシカを託します。セルムはチヤルカの戻るところを「修羅の庭」と表し、チククは「チヤルカもどると死ぬぞ」と呼びかけています。しかし、チヤルカはこれ以上の愚行の繰り返しを止めるため、命をかけて戻って行きました。

同じ山には別行動を取っていた、城おじ達やクロトワがいました。不意にクイが動き出します。クロトワはクイに無理やり乗せられ、ナウシカの所へ行き着きます。

そこでナウシカの目覚めをまつ、チククとセルムに会います。どういう状況か分からないクロトワですが、2人の尋常ではない様子と一向に目を覚まさないナウシカに言いようのない不安を覚えます。ナウシカといえば、セルムの呼びかけが呼び水となって、意識がハッキリします。この場面でのナウシカは年相応の女の子といった、若干幼いように描かれているように見えます。

意識がはっきりしたことでミラルパの亡霊に見つかってしまいましたが、胸に抱いていたテトがいないことに気づき、まとわりつくカゲを振り払います。その時、一緒にミラルパからもカゲを振り払いました。周りを見渡すと周りは、一面が骨片におおわれており、重い体を引きずり、ミラルパを支えながら必死に歩きました。すると行先に腐海があり、青年(セルム)がいました。怯えるミラルパもろ共ナウシカはその腐海に入りました。

その腐海は豊かな色彩でした。彼はこの森はナウシカの心の森であり、途中からは実際にある場所だといいます。彼はある秘密をナウシカと共有するために、心の森からしか行けないその場所に導いてくれました。それは腐海の尽きる場所。草木が茂り、水と土がある。青き清浄の地でした。ミラルパはよろこび鳥を追って消えてゆきました。ナウシカはそれをしっかりと確認すると、現実の世界に戻っていきました。

セルムは、青き清浄の地を汚さなかったナウシカに、腐海で共に生きないかと声をかけます。生命の流れに身を置くセルムと、個々の命に深く関わってしまう、人の世界を愛し愛されているナウシカは、共に行くことはありませんでした。しかし確かな絆が結ばれました。

ナウシカには、蟲使いから醜男(逞しい男のこと···古語)達が選りすぐられて守り人となっていました。更に勝手に留守にしたクロトワとクイを探してきた、城おじ達とも合流し、感動の再会になるのです。

そして、土鬼のトルメキア侵攻を阻止しようとチククと共にメーヴェで先に飛び立ちます。その後を守り人たちが健脚を生かして徒歩で、ミトとクロトワがガンシップで追うのでした。

さて、まだ6巻ですが、ここら辺から内容は7巻とまとめた方がわかりやすいので、ここで1度筆を置きます

次は6巻詰めから7巻からを書けたらいいかなと思います。

6巻もなんですが7巻は超ボリューミーなので、

遅筆の私がどれだけやれるか見ものですね…(ㅇ¬ㅇ)

最後に、末文になりますがお許しください。

祝いの時間もなく、先の見えない中で前を向いて走り続けている方々へ、心からの敬意と、感謝を。

いま苦しい立場にいる人々に、どうか思いつめないでと言いたい。

それでは、また。

吉野川に地蔵寺川と汗見川が合流して程なく、南岸側に東西に走った国道をつっきるように、鳥井谷が流れ込んでいる。

この谷は田井山に源を発して、鳥井集落八戸をうるおしていて、水は冷たく、美しく澄んでいる。

樽の滝は、この谷の中程、国道から約二百メートル位登ったところに、雌雄二双となって流れ落ちていた。雄の滝の滝つぼから雌滝まで約二十丈程で、水の豊かめな時期には水しぶきが飛散し、水音が四方の山にこだまして勇壮であった。

当時、この雌滝の水口(水の取り入れ口)に、直径一メートル、深さ七メートルと思われる穴渕があって、誰言うとなく、そこに蛇が棲んでいることが信じられ、そのために部落が富んでいた。

田井上野部落古城に、権根(ごんね)という気の強い男がいて、こうした話を信じなかったものか、または、蛇に挑戦して自分の力を人々に示そうと考えたものか、その穴を鎚で打ち割り始めたのである。驚いたのは蛇である。滝つぼに覆いかぶさるように生い繁っていた、トガの大木の穴にはいこんでしまった。

権根は、尚も蛇を追求して許さなかった。ついに、トガの大木に火をはなった。炎々と燃え続ける火は、七日七夜に及び、蛇の死霊は谷川の水に泡となって流れ去った。それからというものは、不作が続きに続いた。部落の人々は、蛇のたたりであると考えたのであろう。霊をなぐさめるために小さな祠を建て、穴菩薩を安置して祭り、今も秋の実りの頃、その祭りは続いて行われている。

蛇を焼き殺した古城の権根は熱病にかかり、七日七夜「熱い熱い水をかけてくれ、水をかけてくれ」と絶叫しつつ死んだということである。

部落の人は、この谷を焼淡谷とその後呼ぶことにした。

今、鳥井谷をたずねる人はまれであるが、蛇の棲んでいた穴渕は、二メートル位残っている。

館報

2020年は、おそらく誰もが想像もしなかったような年になったのでは、と想像しています。

2月・3月から始まったコロナ禍の中で、人生の予定が変更を余儀なくされた方も多いと思います。

繰り返しの外出自粛ムードの中で、苦しい思いをされている方も多いと思います。

夏と秋を経て好転してきたかと思いきやの第3波、「もうそろそろいい加減にしてや」って思いますよね。

でも大丈夫。きっと大丈夫。コロナを退治するのも時間の問題です。来年は必ずみんなにとって良い年になるはず。

明けない夜は無く、止まない雨は無いのです。

みんなで十分に注意を配りながら、今後必ずやってくる「コロナ後の世界」を待ちましょう。

その時、世の中は、コロナ以前に戻るように見えて、実は全く新しい世界。

そんなことを考えながらも、12月28日の今日なによりもお伝えしたいのは、

です。2020年も1年間ありがとうございました!再開は1月6日になります。

とさちょうものがたり編集部

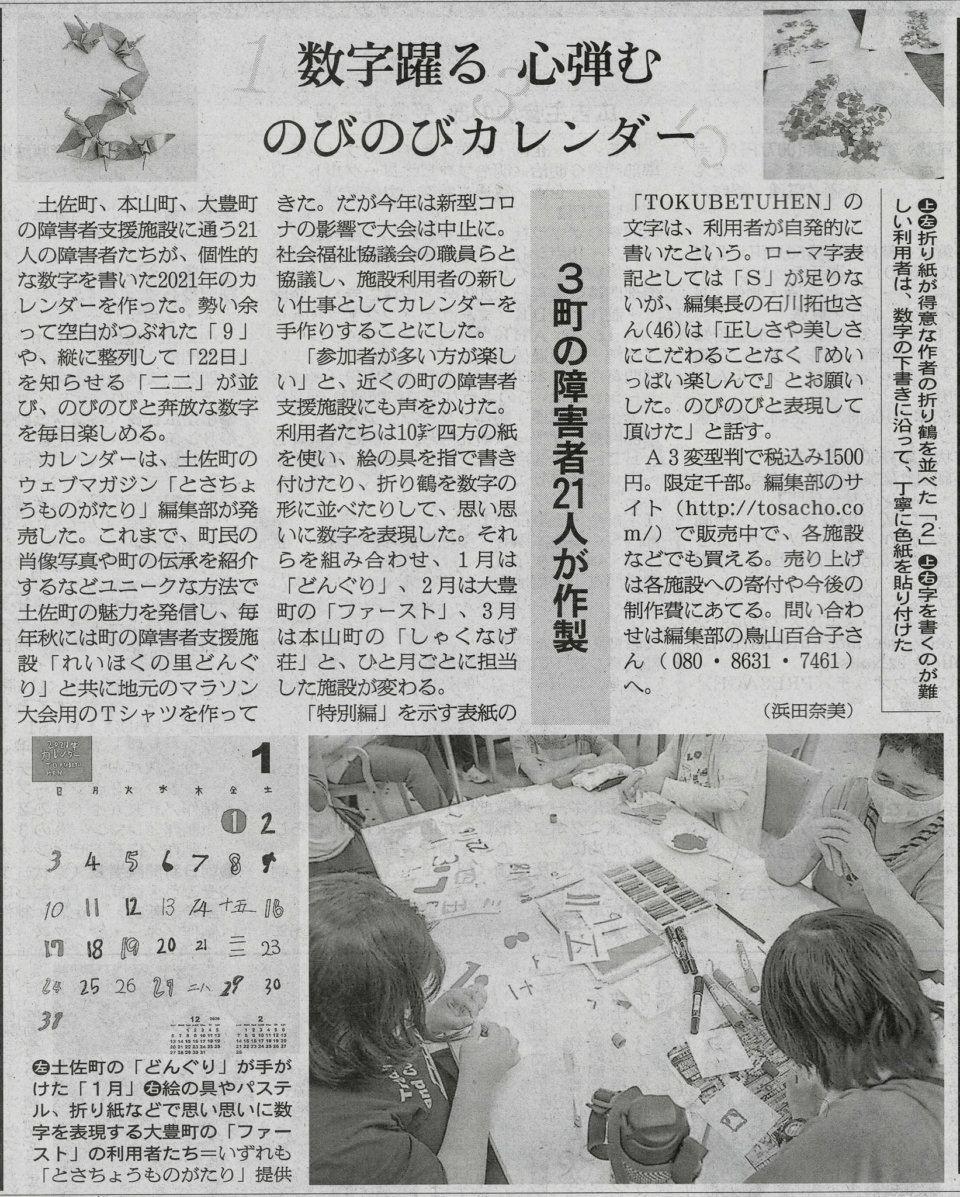

2020年12月12日、朝日新聞(高知版)に、とさちょうものがたり編集部と嶺北の3町村が製作した「2020年カレンダーTOKUBETUHEN」についての内容が掲載されました。朝日新聞の記者、浜田奈美さんが書いてくださいました。

掲載日当日、「新聞を読みました!」とご注文の電話をいただきました。ありがとうございます。

文字を描いてくれた「ファースト」「どんぐり」「しゃくなげ荘」の職員さんにも、その都度、販売状況をお伝えしていますが、みなさんとても喜んでいます。

皆さま、来年のカレンダーは、ぜひ「2020年カレンダーTOKUBETUHEN」を!

よろしくお願いします!

土佐町、本山町、大豊町の障害者支援施設に通う21人の障害者たちが、個性的な数字を書いた2021年のカレンダーを作った。勢い余って空白がつぶれた「9」や、縦に整列して「22日」を知らせる「二二」が並び、のびのびと奔放な数字を毎日楽しめる。

カレンダーは、土佐町のウェブマガジン「とさちょうものがたり」編集部が発売した。これまで、町民の肖像写真や町の伝承を紹介するなどユニークな方法で土佐町の魅力を発信し、毎年秋には町の障害者支援施設「れいほくの里どんぐり」と共に地元のマラソン大会用のTシャツを作ってきた。だが今年は新型コロナの影響で大会は中止に。社会福祉協議会の職員らと協議し、施設利用者の新しい仕事としてカレンダーを手作りすることにした。

「参加者が多い方が楽しい」と、近くの町の障害者支援施設にも声をかけた。利用者たちは10センチ四方の紙を使い、絵の具を指で書き付けたり、折り鶴を数字の形に並べたりして、思い思いに数字を表現した。それらを組み合わせ、1月は「どんぐり」、2月は大豊町の「ファースト」、3月は本山町の「しゃくなげ荘」と、ひと月ごとに担当した施設が変わる。

「特別編」を示す表紙の「TOKUBETUHEN」の文字は、利用者が自発的に書いたという。ローマ字表記としては「S」が足りないが、編集長の石川拓也さん(46)は「正しさや美しさにこだわることなく『めいっぱい楽しんで』とお願いした。のびのびと表現して頂けた」と話す。

A3変形判で税込1500円。限定千部。編集部のサイト(https://tosacho.com/)で販売中で、各施設などでも買える。売り上げは各施設への寄付や今後の制作費にあてる。

(浜田奈美)

・朝日新聞社に無断で転載することを禁じます

・朝日新聞2020/12/12掲載(20-4749)

*とさちょうものがたりの記事にも詳しく掲載しています。

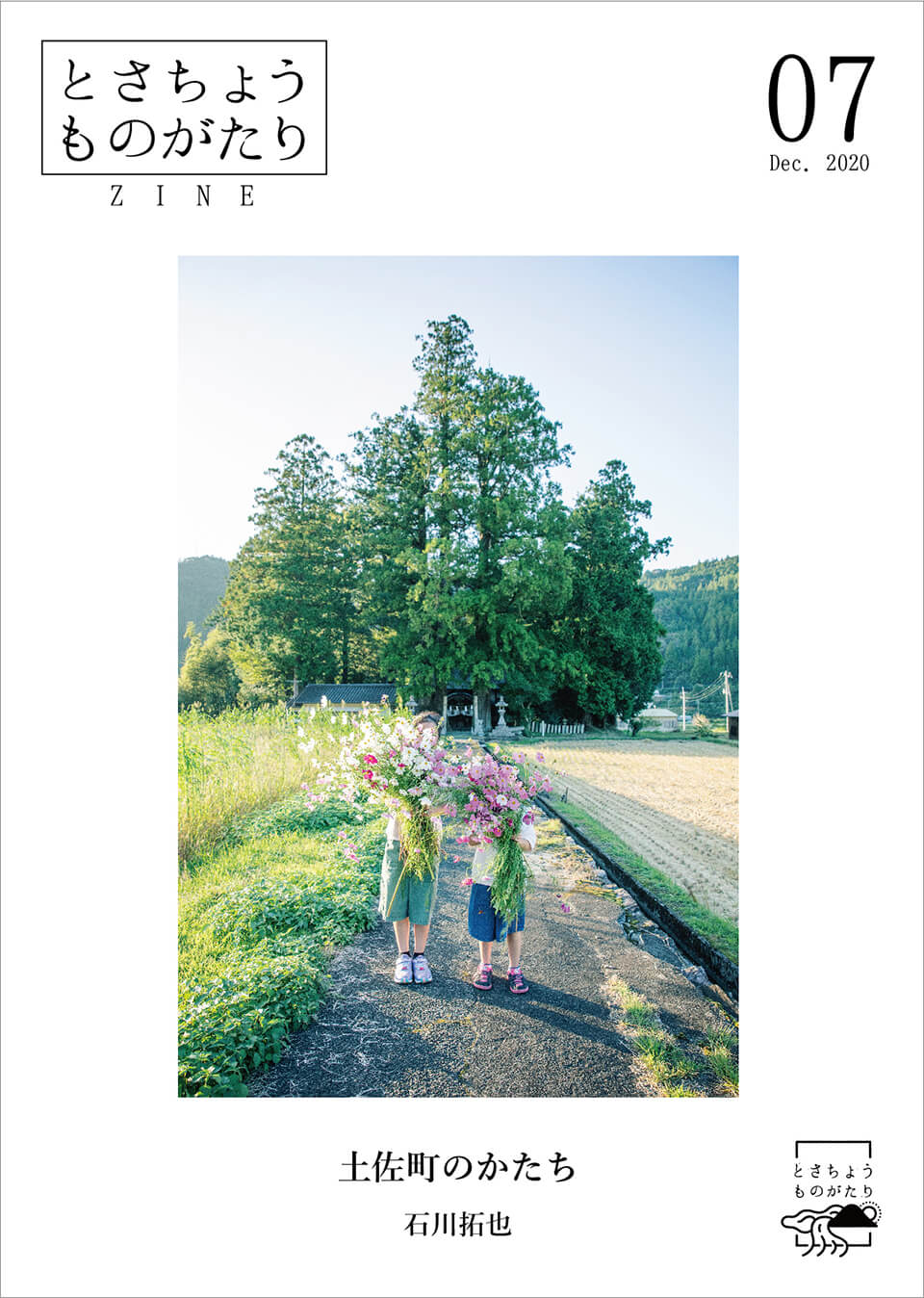

A4 56P フルカラー

本日12月18日(金)に発刊されました。土佐町の方々にはまもなくお手元に届く予定です。

07号は「土佐町のかたち」と題して、編集長である石川拓也が撮影した土佐町の風景と人々の写真の一冊となっております。

2018年7月に発行されたZINE02号は2016年9月から2018年6月の間に撮影した写真の一冊。それから約2年半を経て発行の今号は、その続編の一冊です。

2018年7月から2020年11月までの、とさちょうものがたりウェブサイト上でも発表している「土佐町ポストカードプロジェクト」と「4001プロジェクト」の2章から構成されています。

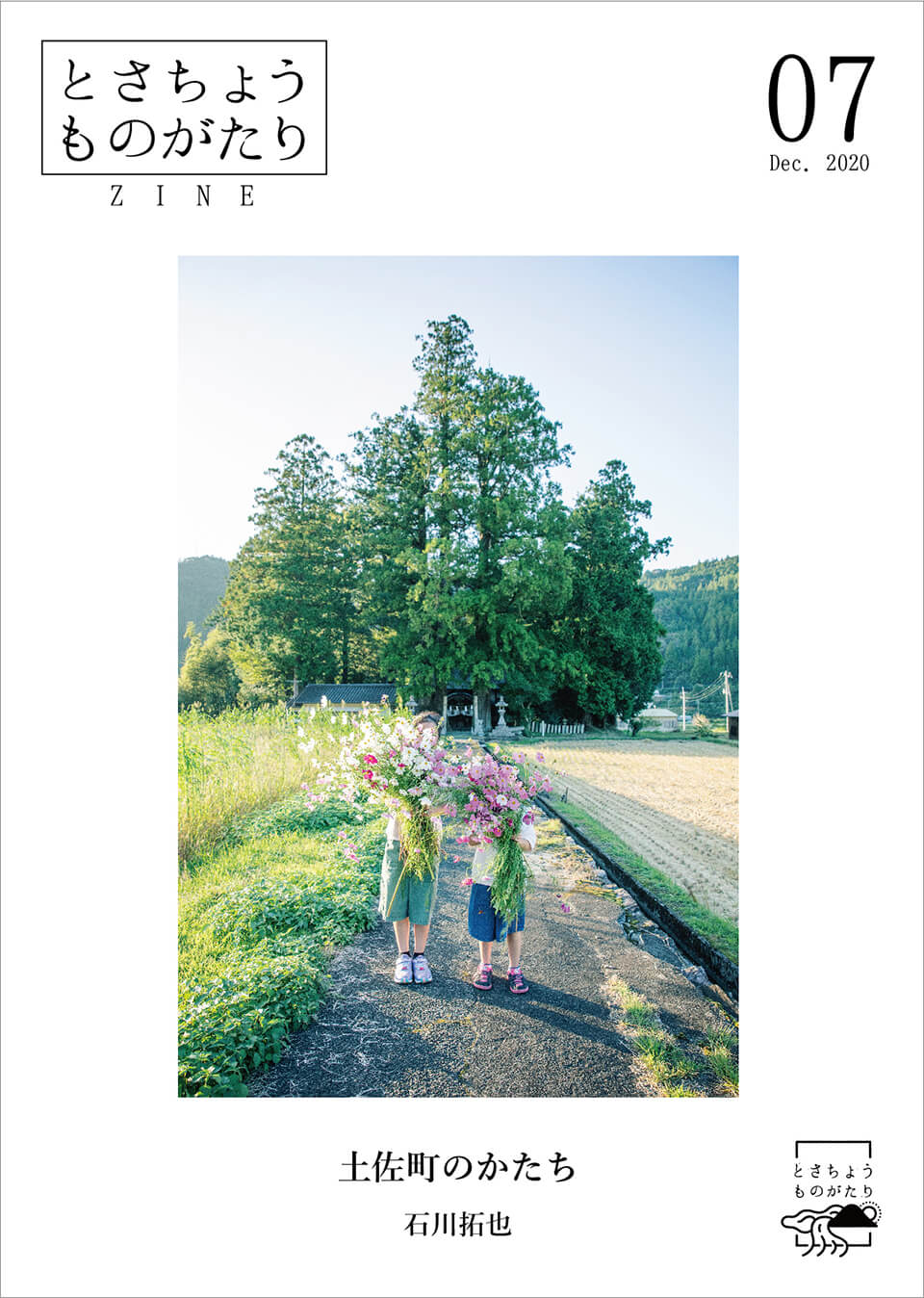

ZINE07 p4-5

土佐町の風景を、毎月一枚のポストカードにしてお届けしているこの企画も、もう5年目に突入しました。

作ったポストカードは49種。初期に作ったものは欠品状態ですが、主に土佐町役場玄関にて配布しています。

土佐町の方々や、もちろん町外の方々も、遠く離れた大切な誰かにこのポストカードを送っていただくことで、土佐町のことも思い出してもらおうというものです。

今回のZINE07号では、2018年7月から2020年10月までに撮影した写真をまとめています。

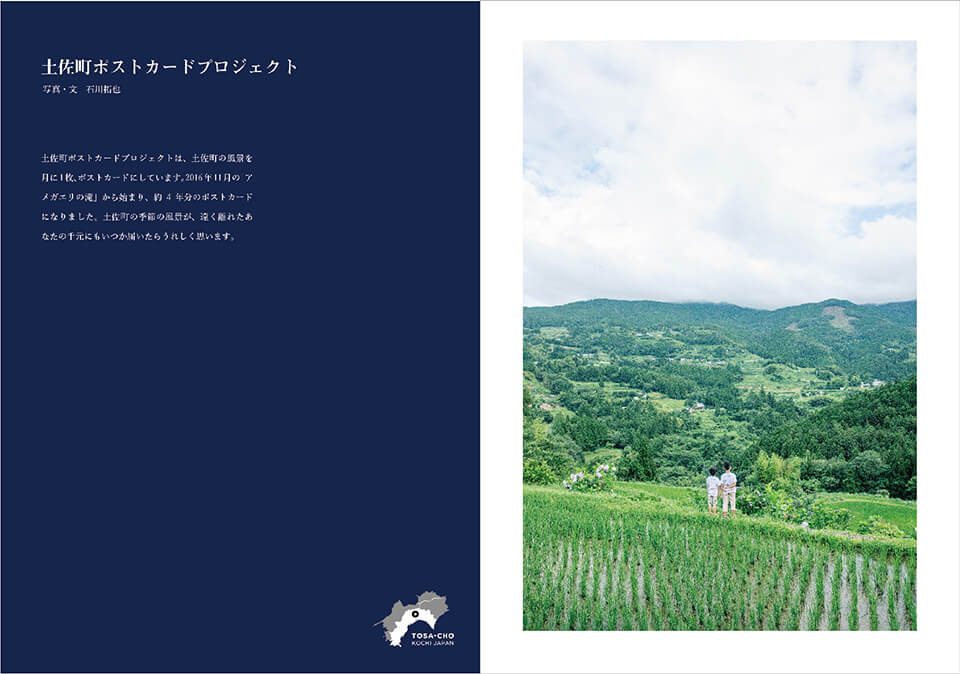

ZINE07 p26-27

人口約4,000人の町、土佐町。「町の方々全員を写真に撮ろう!」と始まったこの企画も、同じく5年目に突入しています。

思った以上にスローペースで、ゆっくりゆっくり進行していますが、それでもやっぱり一冊に入りきらないほどの枚数に、いつの間にかなっていました。

町で暮らす人々の姿を写すとともに、町のみなさまがこれまでに作ってきた暮らしや、地域や風景、日々大切にしている想いまで写しとろうと(意図としては)思って撮影しています。

年末年始のひとときに、ゆっくり読んでいただけたらうれしく思います。

土佐町住民の方々には近日中に配布予定です。いつもZINEを置いていただいてる書店やお店、道の駅などにも現在絶賛配送中ですので、間もなくお届けできると思います。

とさちょうものがたりZINEを置いていただいている店舗や施設などは、以下のリンクからご確認ください。