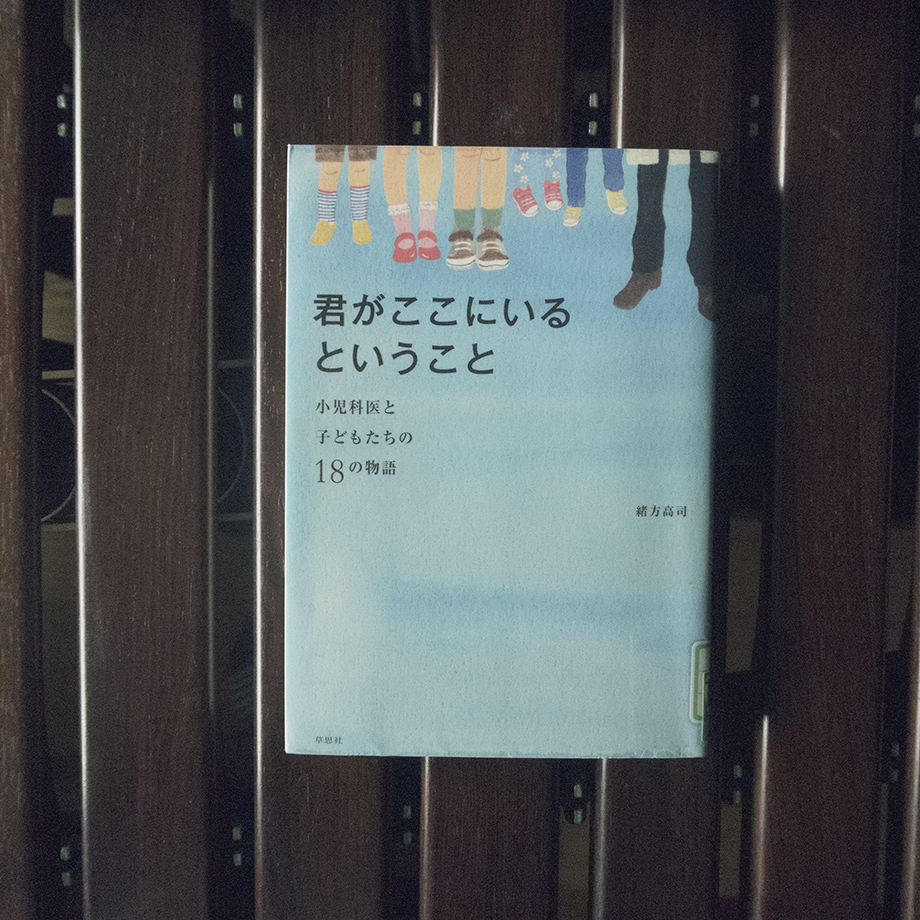

「君がここにいるということ 小児科医と子どもたちの18の物語」 緒方真司 草思社

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

ハンガリーから嶺北にやってきたラヨシュは、ポップスターのごとき歓迎を受けていた。

高知のローカルテレビ局がラヨシュの一日を密着したのだが、早明浦ダムで新人アナウンサーにカヌーを指導したのは理解できる。なぜならラヨシュは元世界チャンピオンだからだ。

何度も転覆し、4月下旬の冷たい湖水でずぶ濡れになったアナウンサーはブルブル震えていたが、それもまた仕事である。

早明浦ダムのつぎは、別のテレビ局のクルーが土佐町の保育園で撮影するという。

番組のディレクターは、地元の子供たちと遊ぶシーンによって、ラヨシュの暖かい人柄を視聴者に伝えたかったのだろう。その意図は理解できるが、ちびっ子はそんな事情など知る由もない。

それでも屈託も遠慮もない彼らは「力持ちのおっちゃんが来たぞ! これ幸い!」とばかりに、“高い、高い”をせがむ。

ラヨシュは戸惑いながらも律儀に子供を持ち上げている。いい人だなあ……。

「子供は好きだけど、カヌーを漕ぐより疲れるね」と苦笑いするが、この日のメインイベントは、彼がこれから指導する嶺北高校カヌー部の生徒たちとの初顔合わせだ。

保育園をあとにしたラヨシュは、車に乗り込みカヌー部の練習拠点がある吉野川に向かった。

文:芦部聡 写真:石川拓也

書いた人:芦部聡

1971年東京都生まれ。大阪市在住。『Number』『NumberDo』『週刊文春』などに寄稿し、“スポーツ”“食”“音楽”“IT”など、脈絡なく幅広~いジャンルで活躍しているフリーライター。『Number』では「スポーツ仕事人」を連載中。長年敬愛してきた元阪神・オリックス監督の岡田彰布氏と共に、メルマガNumber『野球の神髄~岡田彰布の直言』を配信中。

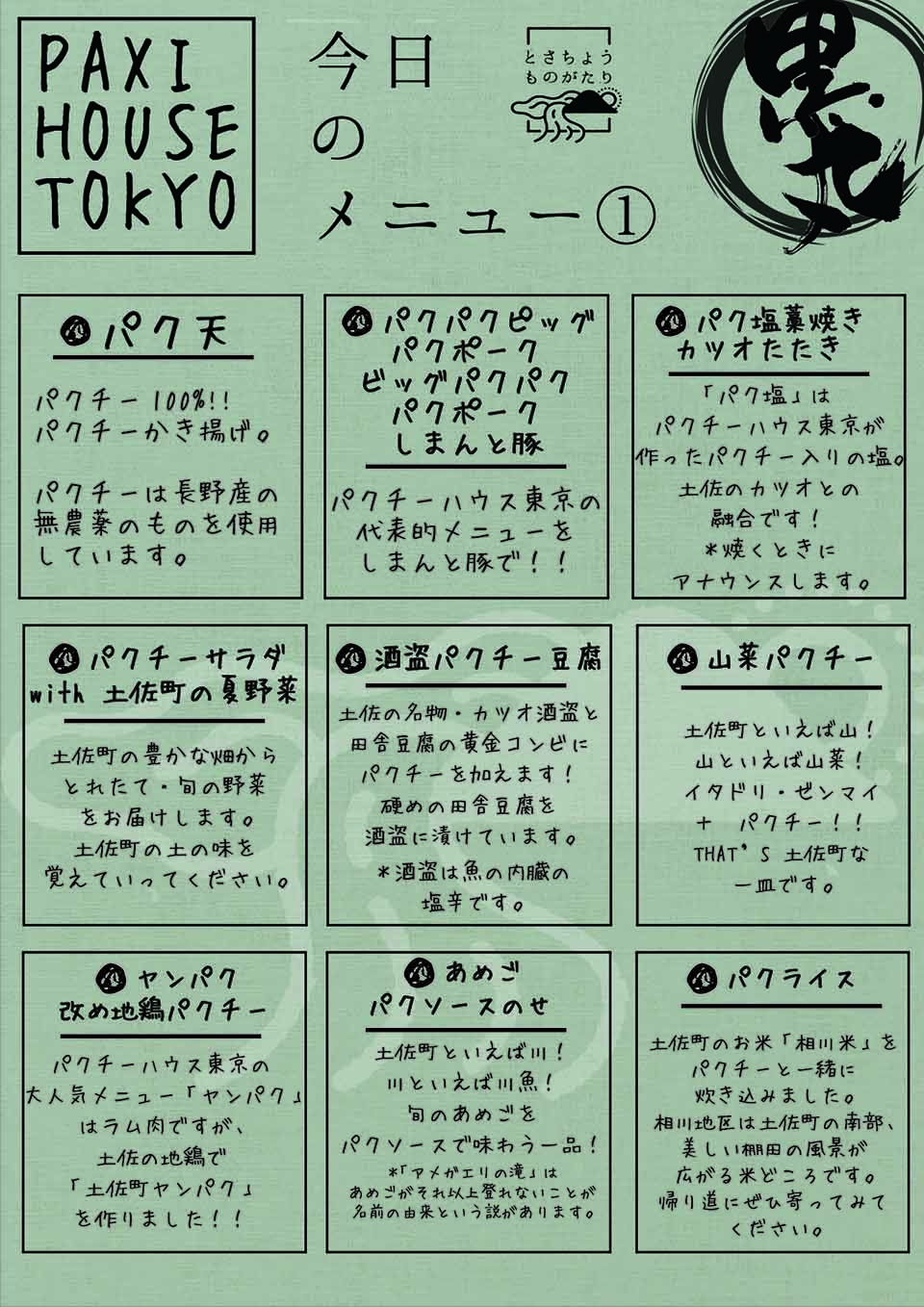

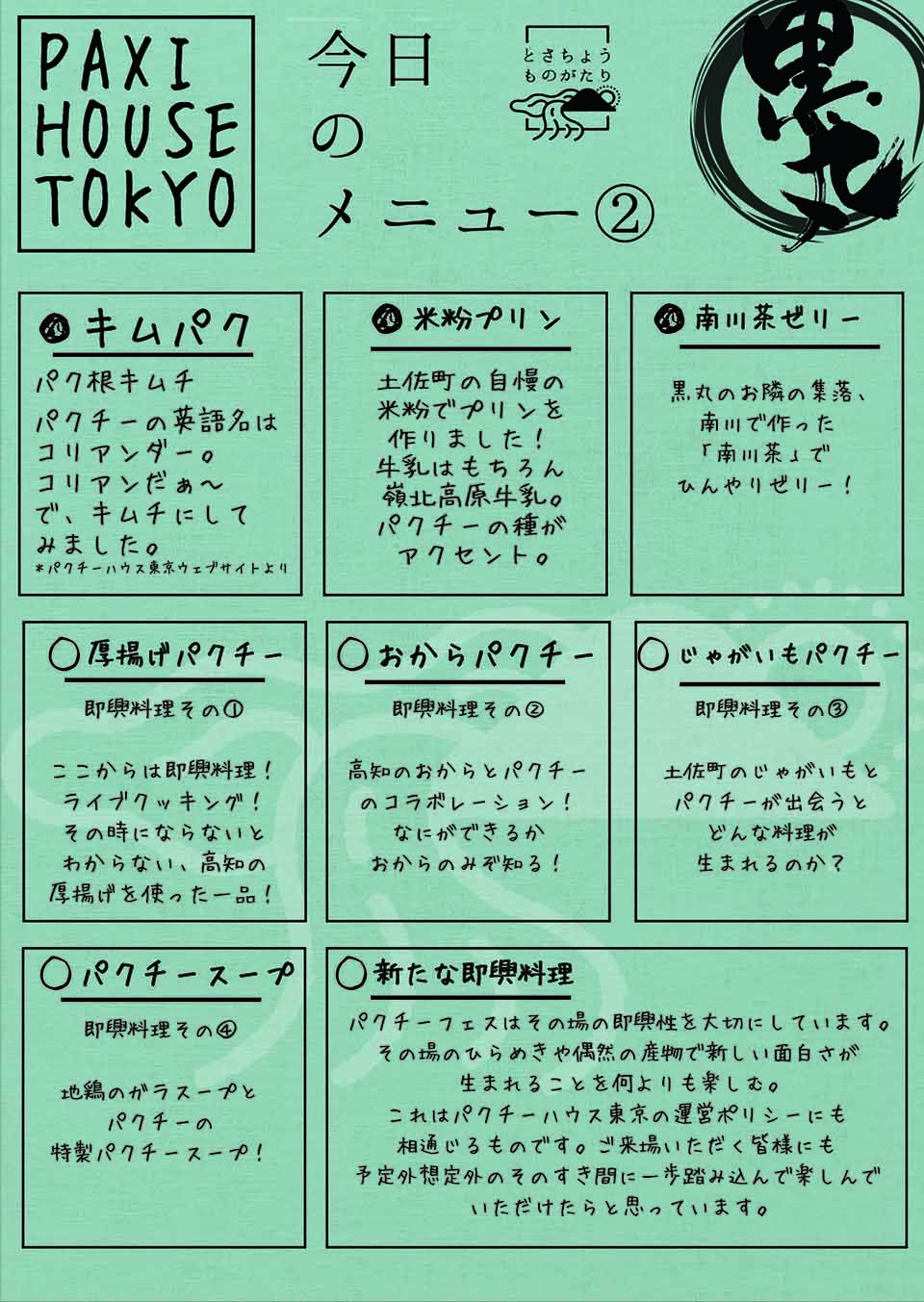

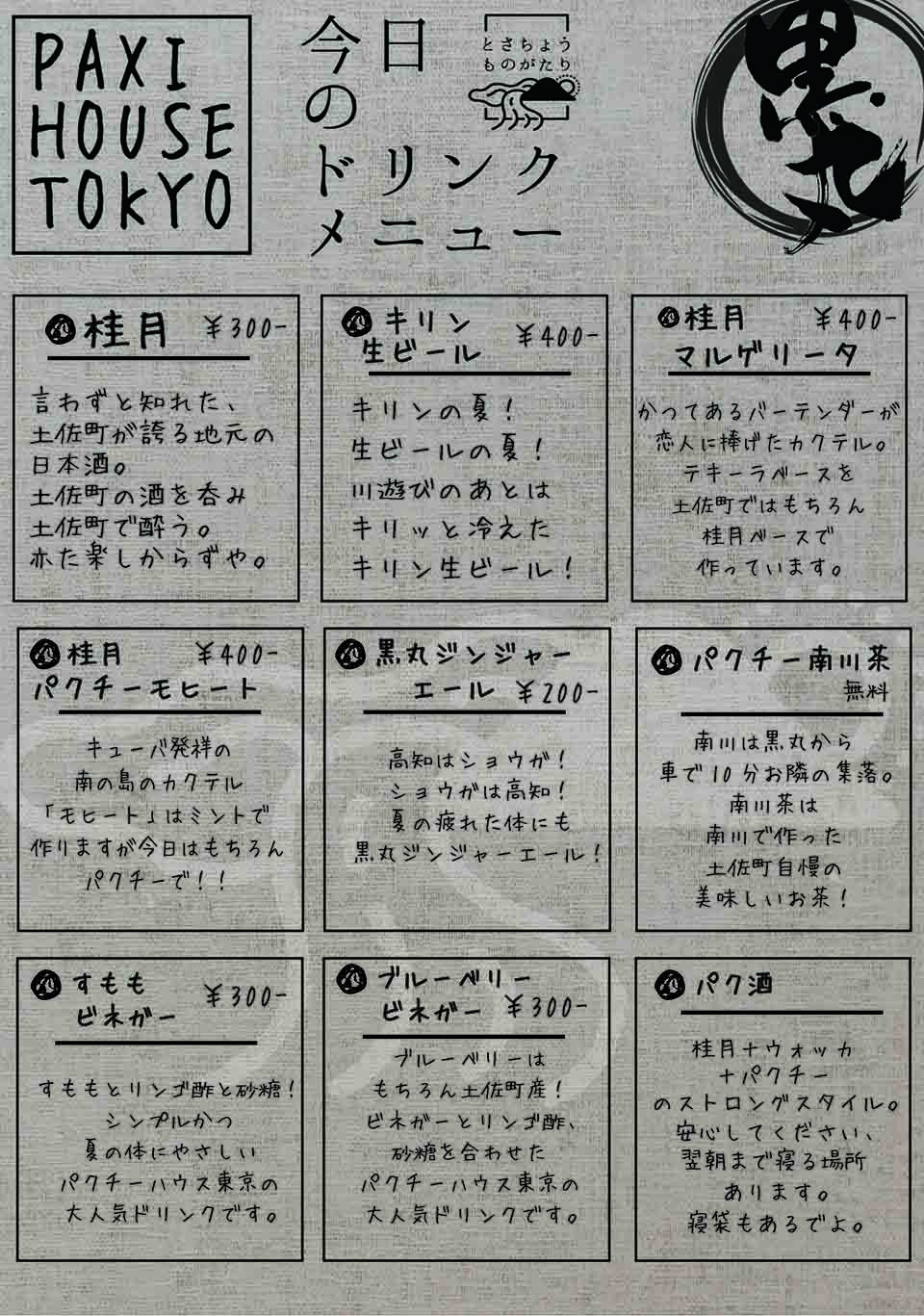

今日は当日のメニューを公開します!

土佐町と高知県の食材がふんだんに使われています。

ぜひみなさまお誘い合わせの上、黒丸までおいでくださいませ!

詳細は以下になります。

●2017年7月30日

●ざっくりスケジュール

料理セッション 13:00~

(パクチーハウスと一緒にパクチー料理!)

パクチーフェス 15:00~

佐谷恭 トークセッション 16:00~

(パクチーハウス東京店主)

●瀬戸コミュニティセンター

(〒781-3337 高知県土佐郡土佐町瀬戸658)

瀬戸川渓谷・アメガエリの滝より徒歩7分

●料金(料理)

大人 3000円

中高生 1500円

小学生 500円

保育園以下 無料

●飲み物は別料金になります。飲み物は持ち込みOKです。

●定員50名

*人数把握のため、以下に参加のご連絡をいただけると助かります。

●連絡先 080-6288-6534 (前田和貴)

●宿泊可・寝袋はあります。

*寝袋の数は限りがありますので、宿泊希望の方は事前にお問い合わせください。

みなさまのご参加をお待ちしております!

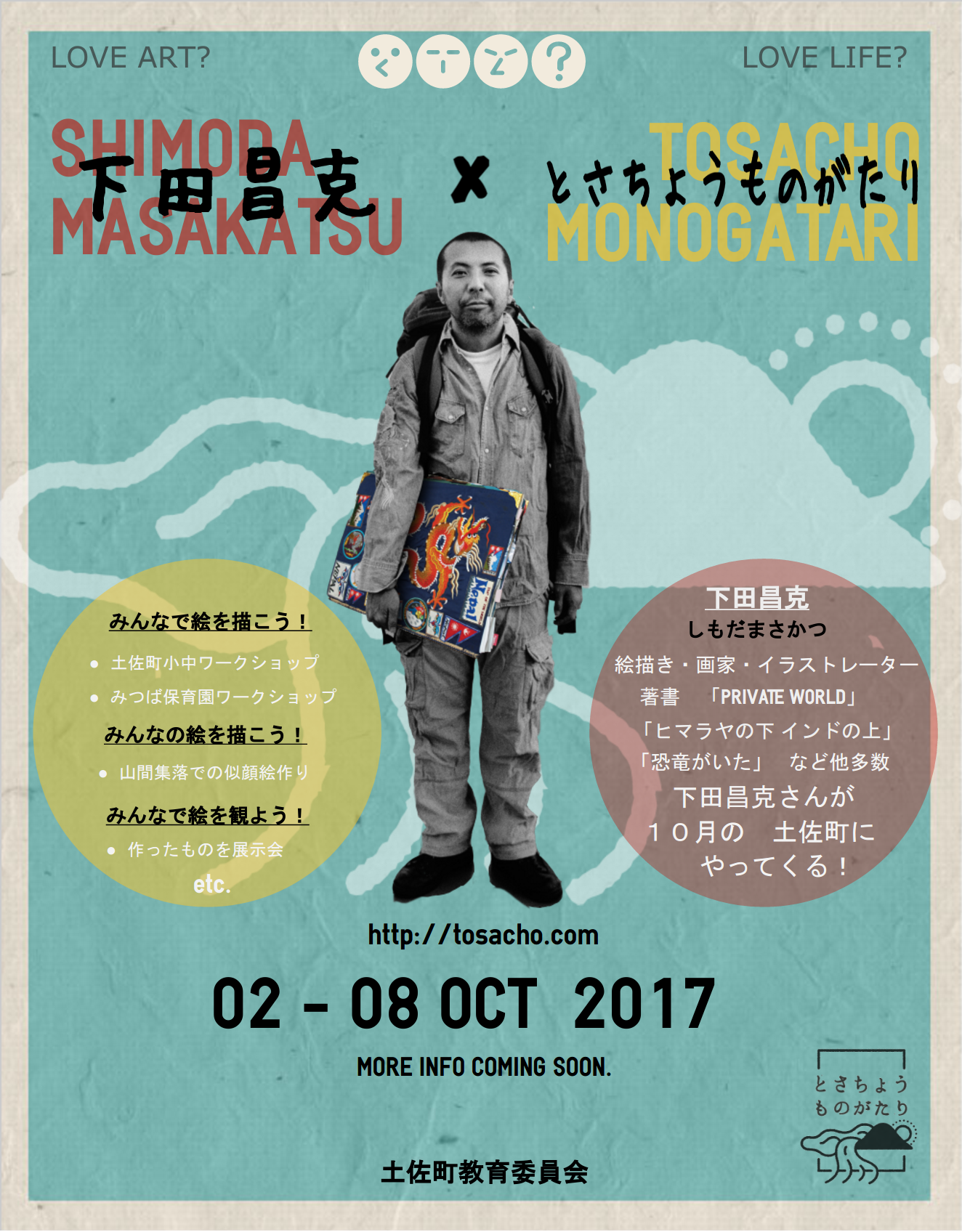

以下の記事は、「下田昌克とさちょうアート展」とそれに先立つ1週間のイベントの告知記事です。

「下田昌克とさちょうアート展」はおかげさまで盛況のうちに終わることができました。イベントの模様は↑のリンクをご覧ください。

【マチにエカキがやってくる!vol.1】

10月2日~8日、土佐町に下田昌克さんがやってきます!!

●小学校で子どもと一緒に描きます!!

●保育園で園児と一緒に描きます!!

●似顔絵、描きます!!

●展覧会、やります!!

詳細が決まり次第、どんどんアップしていきます。

下田さん来町まで…あと69日…

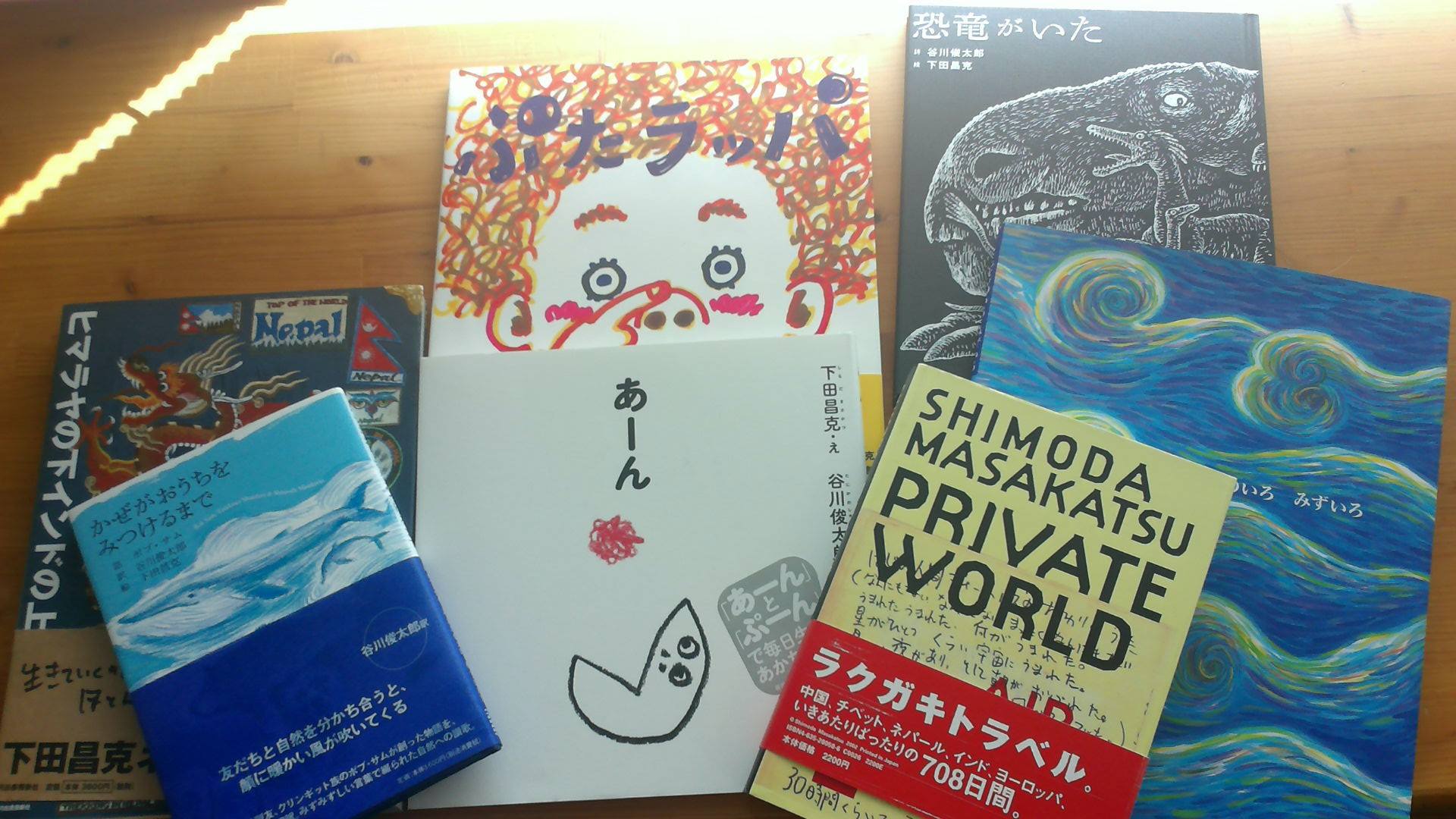

左より:

■「ぶたラッパ」 下田昌克 (著), 谷川 俊太郎 (著) そうえん社

らっぱを手にとって、みんなでさあ、ふいてみよう。「ぱー」「ぴー」「ぷー」「ぺー」「ぶうーー! 」あれあれ、へんだぞ… あながふたつあいた「ぶたラッパ」だ!

人気イラストレーター下田昌克による、のびやかで明るい絵と谷川俊太郎の思わずおどりたくなるリズミカルな文章が、にぎやかにコラボレート! 読み聞かせにもぴったりの元気いっぱいの絵本です。

■「あーん」(谷川俊太郎さんの「あかちゃんから絵本」) 下田昌克 (著), 谷川俊太郎(著) クレヨンハウス

「あーん」と口を開けて、「ぱく」っと食べて、「んごろごろ」ともよおして、「ぶおー」と出して、「ぷーん」と匂う。まあるい生きものが愛嬌たっぷりの表情で食べてうんちをする、絵もことばもシンプルでたのしい絵本です。

町田健太(土佐町教育委員会)、石川拓也