読むふるさとチョイス

2023年1月24日、とさちょうものがたり編集部の取り組みが 「読むふるさとチョイス」で紹介されました。

「読むふるさとチョイス」は、全国各地の「地域のチャレンジを応援し、新しい取り組みを伝えるWebマガジン」です。

高知県内からは5つの取り組みが取り上げられ、その内の一つとして紹介していただいています。

高知県の5記事

著者名

記事タイトル

掲載開始日

2023年1月24日、とさちょうものがたり編集部の取り組みが 「読むふるさとチョイス」で紹介されました。

「読むふるさとチョイス」は、全国各地の「地域のチャレンジを応援し、新しい取り組みを伝えるWebマガジン」です。

高知県内からは5つの取り組みが取り上げられ、その内の一つとして紹介していただいています。

「えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日」 松岡享子 原案・文 , 降矢なな 文・絵

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんは、畑やウサギ小屋のある家で、毎日「くるくると まめまめしく」働いて暮らしています。

とても仲の良い二人だけれど、一つだけ困ったことがありました。それは、何かをしていて、他にやりたいことが見つかると、すぐに始めないと気がすまないこと。

「えんどう豆に棒を立てて、蔓を巻き付けてやらなくちゃ」と思い付き、畑へいくと草はボウボウ、おばあさんは草取りを始めます。その草をウサギに食べさせてやろうと小屋へ行くと、金網が壊れている。修理してもらおうとおじいさんを呼びに行ったら、穴のあいた作業着につぎをあてようと思っていたことを思い出し、針と糸を出してちくちく…。おじいさんもおじいさんで、ウサギ小屋の修理をしている途中に、納屋の屋根を直し始めたり。最初の「棒立て仕事」は一体どこへいったやら。

そんな二人の姿に、こういうこと、よくある、よくある!と何だか嬉しくなってしまいます。

肝心の「棒立て仕事」は、ベッドに入ってから思い出し、懐中電灯を持って畑へ向かう二人。えんどう豆に棒を立てて蔓をしっかり巻き付けます。そして「今日もよく働いたね」と話しながら眠り、また新しい朝を迎えます。

生活の中にはやることが色々あります。仕事、家のこと、子供たちのこと。自分だけの時間ってほぼありません。でも、その一つずつを解決して、片付けて、粛々とやっていく。地道な積み重ねですが、それが暮らしそのものなんだなと感じます。

旧正月のお祝いのお餅をいただきました。

よもぎ、たかきび、白いお餅がふたつ。白いお餅の一つには「ウ」と書いてあり、うるち米ともち米を混ぜて搗いたものだそう。うるち米を混ぜて搗くと、もち米だけで搗いたお餅よりも柔らかくなるのだそうです。

「旧正月」とは旧暦のお正月のことで、毎年その日は異なり今年は1月22日。旧暦は月のみちかけを主な基準にして決めた暦で、日本では1872(明治5年)まで旧暦が使われていました。お餅を届けてくれた人のお家では、先祖代々、旧暦のお正月にはお餅を搗いて家族で食べてきたそうです。

よもぎ餅は、春に摘んだよもぎを冷凍しておいて、蒸したもち米に加えて搗いたもの。

お餅を搗く時は、まず白いお餅から搗き、最後によもぎを搗くのがポイントだそう。よもぎ餅を最初についてしまうと、よもぎの緑が白いお餅に入ってしまうから「見た目が何かイヤやろ〜」とのこと。何か、納得です!

土佐町の各地で行われている神祭も旧暦で行われているとのこと。旧暦が暮らしの中に生きている。そのことがなんとも豊かだなあと感じています。

Much of my childhood screen time was devoted to film watching.

Like so many other kids at the time, films would often transport me into euphoric and surreal scenes within my imagination, scenes that elevated my reality and were powerful enough to motivate me to keep living, exploring and so much more! VHS tapes helped ignite my passion for storytelling and cinema.

As time passed, my interest in cinema grew. The way I viewed storytelling and movies became more serious and complicated.

Studying the social sciences and film theory during my undergraduate years forced me to analyze written stories and movies in ways that I had never done before. In addition, documentary filmmaking, a genre of film that I had previously paid scant attention to, became one that I learned to appreciate and respect…

私の子供時代の大半は映画視聴に捧げられた。

その時代の他の子供たちと同様に、映画は想像内の陶酔と超現実的シーンに私を引き込んだ。

私の日常を高めてくれ、生きる活力を与えてくれるほど力強い映像だった。

VHSテープは物語と映画に対する私の情熱に着火したのだ。

時間を経るほどに映画に対する私の興味は成長した。

物語を映画を見る目は真剣に、複雑になっていった。

社会科学と映像理論を大学で勉強した時期は、それまで経験のない分析の方法を私にもたらした。

更に、ドキュメンタリー製作は、以前は私は全く興味がなかったジャンルだが、憧れの対象になっていった。

続く‥

今年ももう12分の1が終わろうとしていて、なんとなしに気が急く。しかし焦っていても、なにか変わるわけではないから、今年一年も相変わらず、僕は僕のペースで過ごすことになるだろう。

さて今回のお話は、去年12月神社の神祭で披露された「浦安の舞」のこと。

うちの長女は、対象となる小学三年生から習いはじめて、六年生の今回で最後の舞となった。

10月、舞の先生から練習開始の声が掛かる。地域のコミュニティーセンターでもある元小学校の一室で、週に一度19時半から一時間、一年ぶりの動作を再び身体に染み込ませる。別段踊りが得意でも興味があるわけでもない長女はこれまで渋々参加していたが、最後の参加を意識してか、今回は前向きに取り組んでいたように見えた。励まし合った仲間たちや辛抱強く指導してくださった舞の先生にも、お礼を申し上げたい。

練習を重ねて約二ヶ月後、本番の日を迎えた。

神社には祭りに参加する老若男女が集まり、舞がはじまるのを待っていた。

舞妓衣装を身に纏った五人の少女たちが会場に現れると、場の空気が変わり、辺りは静粛に包まれた。

スピーカから神楽が流れ、彼女たちは淡々と、ひとつひとつの動作を確認するかのように丁寧に踊りはじめた。それは神に捧げる舞として、相応しいほどの出来だった。

長女の踊る姿を目で追っていた僕は、ひとり胸があつくなっていた。

うちの第一子として生を受けて12年間、いろいろありながらも今日まで無事生きてくれたことに感謝した。そして、これからも僕のいのちある間は彼女を見守っていきたいと決意のような感情が湧いていた。

やがて曲が終り、会場からの拍手を背中に受けつつ、踊り手たちは舞台を降りた。

ほっとした表情で、他の踊り子たちとおしゃべりする長女。我が子が地域の一員としてしっかりと育っていると実感できたのは、親としてとても嬉しいことだった。

高齢少子化やマンパワー不足によって、昔からの神事やイベントの規模が縮小されたり、できなくなってしまうのは、仕方ないことかもしれない。そんな状況ではあっても、残っている行事を続けるのには、大きな意味を見て取ることができる。参加することで地域への愛着や絆を持てたり、世代を超えて関係を築けることはコミュニティの存続に関わる大切な場なのだから。

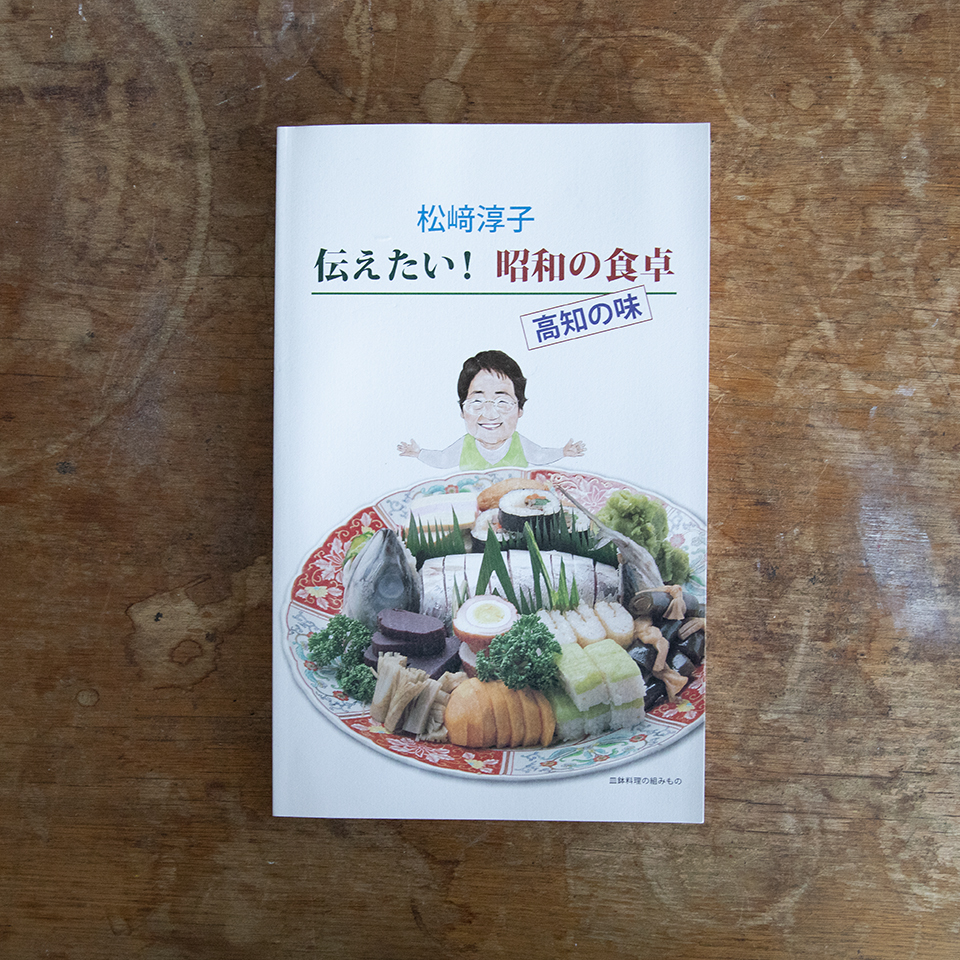

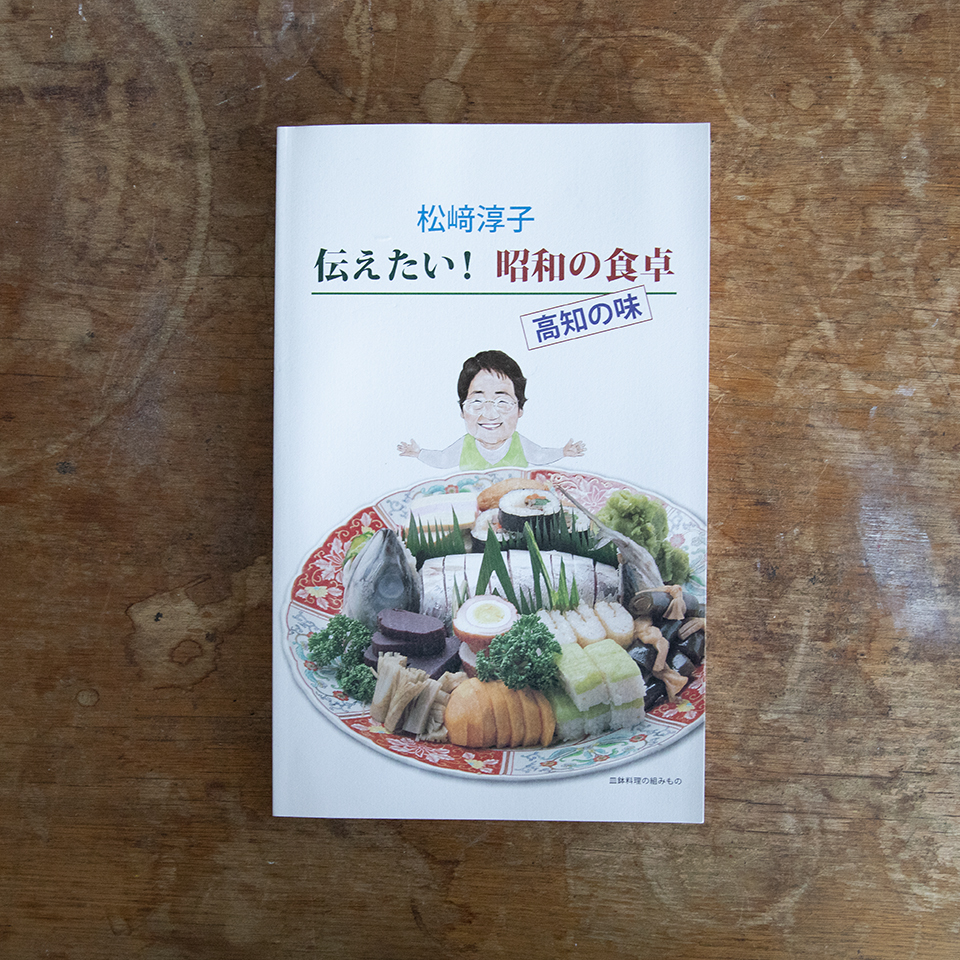

「伝えたい!昭和の食卓」 松﨑淳子 飛鳥出版室

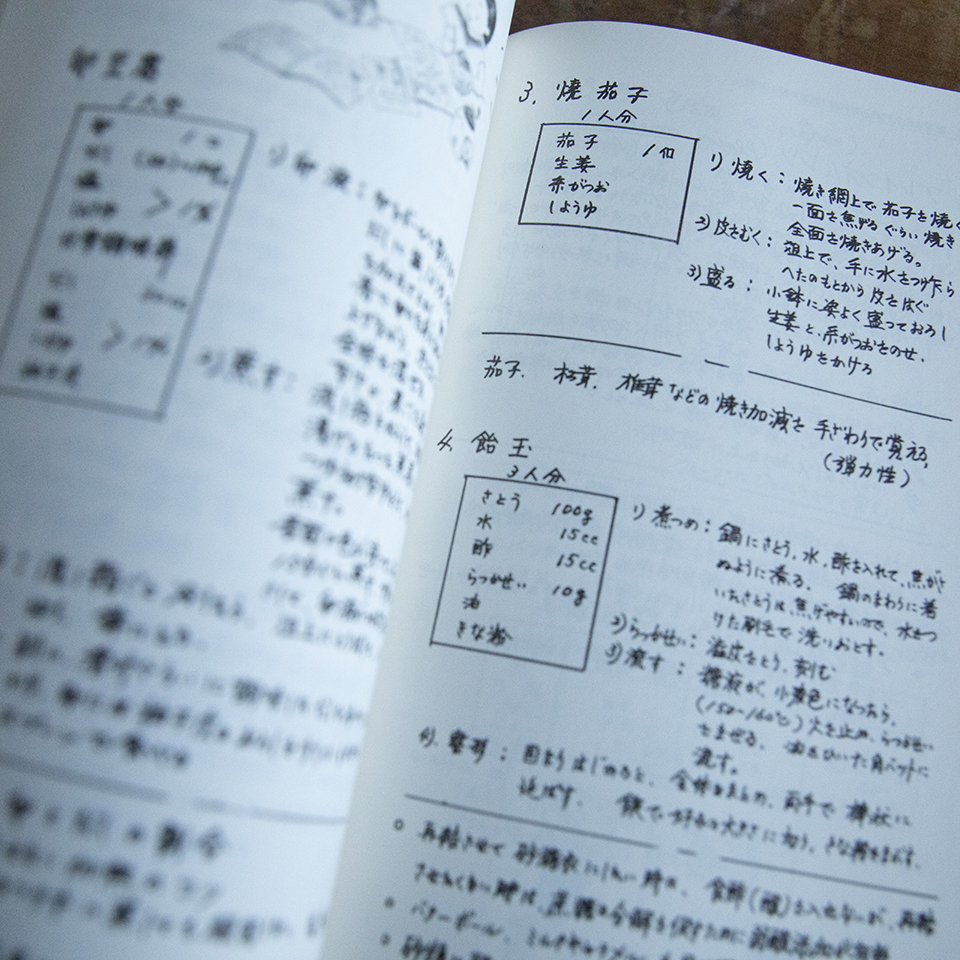

高知県立大学名誉教授の松﨑淳子さんが、かつて担当していた「調理学」の必修科目「調理実習I」を再現した本です。松﨑淳子さんは、以前紹介した「聞き書き高知の食事」や「土佐の食卓」にも携わっており、高知の食についての生き字引のような方です。その松﨑さん手書きのレシピが掲載されているこの一冊が出版されたと知り、すぐに購入しました。

40年かけて仕上げたというレシピは、まずはご飯の炊き方からほうれん草の胡麻和え、厚焼き卵など、身近な料理がいくつも。でもレシピをよくよく読んでみると、ほうれん草の胡麻和えの「胡麻和え」では、「ごま炒りに胡麻を入れ、強火にかけ、終始よく振る。パチっと音がし始めたら、火を止め、なおそのまましばらく振り動かして、全体をふんわりと炒る」、とのこと。

胡麻を炒る道具「ごま炒り」は我が家にありません。今まで何度もほうれん草の胡麻和えを作ってきましたが、恥ずかしながら胡麻を炒ったこともありません。

でも、レシピを読んだら「ごま炒りを買って、ごまを炒ってみようか」という気持ちになりました。ちょっとした手間暇を省きがちな私ですが、ちょっとした手間暇をかけてみようと思いました。

他にも、茶碗蒸しのレシピにある「すまきの入った茶碗蒸しに柚子皮をのせる」、ハンバーグのレシピの「ハンバーグの肉にナツメグを入れる」のもやってみたいです。

松﨑さんが見つめる食卓への愛情がひしひしと伝わってきます。このレシピは「無断複製大歓迎」で大いに広めてほしいとのこと。そんな心意気も本当に素敵だなと思っています。

時が経つにつれ、正文さんの体力は徐々に落ちていき、描く絵も小さくなっていきました。何かあったらすぐ病院に駆け込まないといけない状況でした。

「もう無理して絵を描かないでいいから。そのかわり、日本全国、世界中を回って展覧会をしよう。そしたら絵を見にきてくれる人がいて、喜んでもらえる。会って話もできる。そしたら正文さんもうれしい、それでいいやん、展覧会をやっていこう」

弥生さんは、正文さんとそう約束したそうです。本当はもっと絵を描きたかったし、世界中を旅したかった。それは二人の約束であり、希望だったのだと思います。

「亡くなってから最初に展覧会をしたのは、高松。次は大阪、沖縄、東大寺。台湾やハワイでも決まっていたけど、コロナ禍で延期、中止になりました。展覧会って体力がいるから、もう展覧会はええかな…と思っていました。

でも2020年に土佐町で展覧会をやりましょうと言ってもらって、延期、延期になっていたけど、今回開催できました。これを皮切りとし、彼との約束をもう一度頑張ってやってみようという足がかりをもらいました」

同時に、弥生さんは絞り出すようにこうも言っていました。

「正文さんが亡くなって10年。私、本当はまだダメなんです。幸せすぎた分、亡くなった悲しみが大きすぎて。それで帳尻があったのかな…って。お風呂から上がって体を拭いてたら、正文さんが足でタオルで背中を拭いてくれた。亡くなってからしばらくは背中びちゃびちゃで。24時間一緒だったので自分の体を無くしたような感じだった。夫婦というよりも、同志だったんです」

弥生さんから絞り出された言葉は、語った楽しさの裏側にある本心であったと思います。今までずっとそばにいた同志がいない現実とどう折り合いをつけていけばいいのか。言葉が見つからないほど、辛く悲しく苦しいことだっただろう、と。そして、それは今も道の途中なのだろうと思います。

でも、弥生さんは笑って言っていました。

「そんなふうに思える人と出会えたことが、私にとっての最高の幸せです」。

正文さんとの約束を、もう一度。今、大阪や愛媛での展覧会に向けて、少しずつ準備を進めているそうです。

あるお客さまが「正文さんは字を書くのが上手だったそうだけど、直筆はありますか?見れたら嬉しいです」という感想をくれました。それを聞いた弥生さんは、帰宅後、正文さんの書を探し、残り二日の会期のためにこちらへ送ってくれました。

受付に飾り、お客さまをお迎えしました

その中の一つが「喜びの種を蒔こう」と言う言葉。正文さんが生涯大切にしていたという言葉です。

「自分ができるほんの小さなことでいい、喜びの種を蒔こう」

その思いを胸に筆を咥え、描き続けた正文さん。正文さんの遺した喜びの種はこれからも多くの人の元へ届いていくことでしょう。それぞれの場所で芽を出し、花開いていく様子を正文さんはどこかで見ていてくれるに違いありません。

この書を弥生さんが送ってくれたことも、私たちにとっての喜びの種となりました。この書を目にし、励まされた人、喜んだ人がどんなにいたことか。

受け取った種を次は誰かの元へ。喜びの種は、そうやってリレーされていくのだと思います。

最後になりましたが、今回の展覧会にあたり、正文さんの絵を保管・管理している「口と足で描く芸術家協会」の松沢雅美さんに大変お世話になりました。どの絵を展示するかや展示方法など、貴重なアドバイスをいただきました。本当にありがとうございました。

郷土学習センターの皆さんが温かい笑顔でお客さまをお迎えしてくれました

嶺北地域の人権擁護委員の方たちが展覧会を訪れ、弥生さんのお話に耳を傾けていました

正文さんと弥生さんが大切にしていた言葉があったそうです。

一つ目は、大石順教尼の教えでもあった「禍福一如(かふくいちにょ)」。

禍も幸福も表裏一体、心の持ちようや捉え方一つで変わるという意味です。

「両腕がないから不幸なのではない。両腕がないから学び知り得ることがある。大事なのはその心のあり方だ」と正文さんはよく話していたといいます。

言葉としては理解できても、それを体現するのが難しい。でも正文さんは体現していた。「だから、正文さんにそう言われたら何も言えなかった」と弥生さんは言います。

二つ目は「言葉少なく、真実を優しく語る」。

「実際やると、これってすごく難しいんです。自分のことをわかってもらおうと思ったらたくさん話すし、真実なんだけど尾ひれがついてたり、“優しく”が感傷的になったり。でも、正文さんには優しさがあって愛があるから、何を言われても素直に受け取れた。それはお互いにそうだった。どんな言い方をしても、お互いに変にとらなかった」と弥生さん。

毎晩、正文さんと弥生さんは向き合って座り、今日あったことや感じたことを話していたそうです。

「手伝って、と名前を呼ばれたけど、めんどくさいなと思って聞こえないふりをしていました。ごめんね」

弥生さんがそう言うと、正文さんは「自分でできたから、それ以上は呼ばなかった。大丈夫だよ」と答えたそうです。

そうやって、小さな「あれ?」を解決していった。相手に何か思うところがあっても、まあいいやと受け流すことは誰にでもある。でもその小さなことがいつの間にか大きくなって火種になったりする。だから、話す。正直に話すことは勇気も根気もいるけれど、お互いを芯から理解するためにとても大切な行為なのだと思います。

でも、そう言うのは容易い。大事なのはどう体現するかです。正文さんも弥生さんも実践、実動の人。そして正直で優しい。だからお二人の周りには話し、笑い、助けてくれる仲間たちが集うのだと思います。

今回の展覧会にも大阪から餅和枝さんが来て、物販の販売などお手伝いをしてくれました。各地で展覧会が開催されるたび、「手伝うよ!」と集まってきて、会場の設営や準備、販売等を助けてくれるのだそうです。「本当にありがたいことです」と弥生さんは話していました。

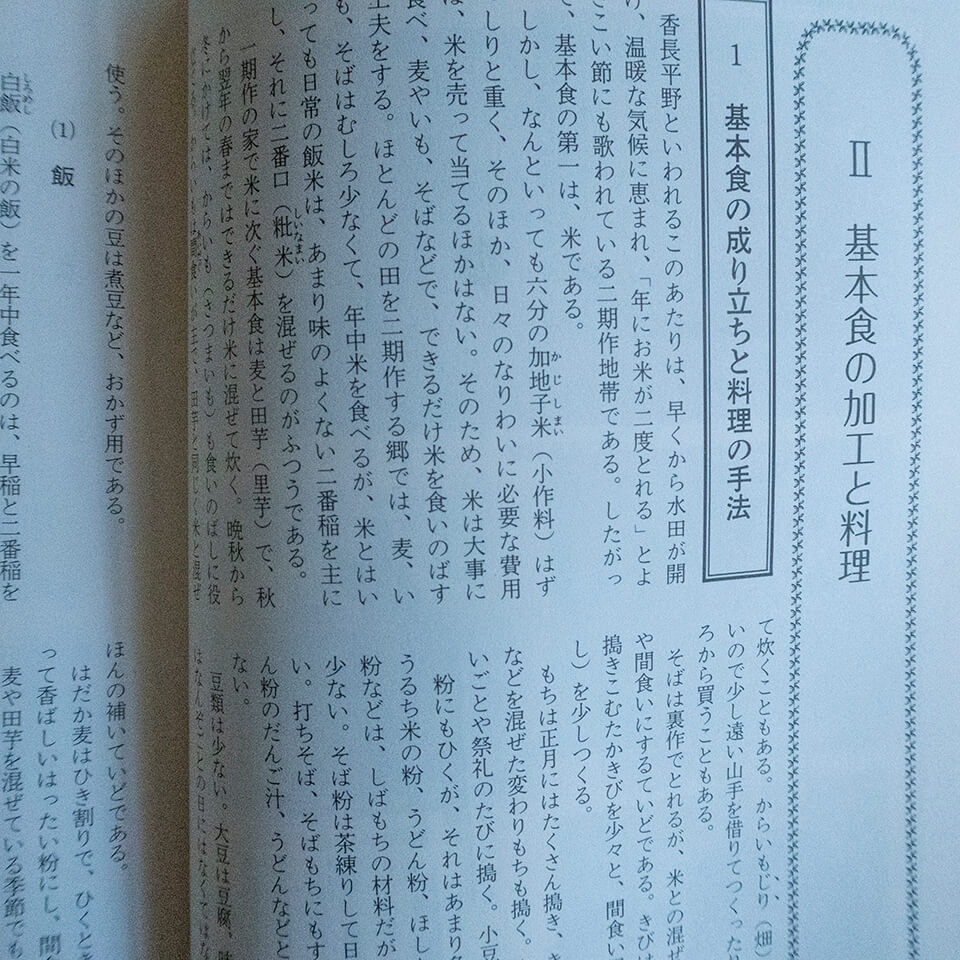

「聞き書き 高知の食事」 「日本の食生活全集 高知」編集委員会 農山漁村文化協会

高知ならではの海の恵み、山の恵みや県内各地で培われてきた食の文化が紹介されています。1981(昭和61)年に出版されたこの本を編集制作するため、県内各地へ聞き取り調査をし、料理の再現や写真撮影など、各地の数多くの人に協力してもらったと書かれています。取材協力者の中には、明治44年生まれの方のお名前も。今もご存命なら112歳。大正時代の終わりから昭和の初め頃の高知の食生活が記された、貴重な本です。もう今では失われてしまったことも記録されていることでしょう。

高知県は祝い事があれば寿司がつくられる「寿司文化」の土地であり、海山にはその地の食材を活かしたさまざまな寿司があることも記されています。さばの姿寿司、山菜寿司、巻き寿司、あめご寿司や鮎寿司など、多種多様。高知県の最東端東洋町には「こけら寿司」と呼ばれる、人参や薄焼き卵で彩られた四角いケーキのようなお寿司もあります。

かしの実の渋を抜いて粉にし、水を加えて煮てかためた「かしきり」の説明や作る様子も。海には海の食、山には山の食。ページをめくればめくるほど、高知がどれだけゆたかな土地であるかを実感します。

2021年に高知県庁から委託された「土佐の郷土料理」動画制作のお仕事で、県内9市町村の郷土料理を撮影して回ったことは貴重な経験でした。海山の恵み、季節ごとの野菜、果物、山菜など、その土地ならではの食材があること。そして、その土地でその土地に根ざした料理を作り続けてきた人たちの存在。それが掛け合わされてその土地の食文化が守られ、作られていることを知りました。その営み自体が高知のかけがえのない財産です。

先人たちが培ってきた食文化を次の世代へ繋ぐ。そのようなことができたらと思います。

ドキュメンタリー映画「天から見れば」の上映後、南弥生さんが正文さんとのエピソードを話してくれました

開催日当日には、正文さんの奥さまである南弥生さんが、正文さんとのエピソードを話してくれました。(当初、弥生さんのお話は当日のみの予定でしたが、滞在中、映画上映後に毎回話をしてくれました。)

「映画を見ると、正文さんは立派な人だったんだなと思われてしまうんやけど、正文さんはいたずらっ子で、優しくて、努力家で、好奇心旺盛な少年みたいな人やったんです。人が好きで、人と話すことが好きで、楽しい場を作る人でした。私は彼と一緒にいることが本当に楽しかったんです」

南正文さんと結婚後、常に正文さんの手となり、心と身体の支えとなって、生涯を共に歩んできた弥生さんが話すエピソードの数々は、笑いと愛情に満ちたものでした。

正文さんの絵で版を作り、シルクスクリーンで印刷した展覧会記念Tシャツ。会場でも販売しました。

正文さんは、両腕を失った際の輸血により肝硬変を患い、晩年の約10年間は体調が良くなかったそうです。一体いつまで生きられるのか。お医者さんに相談しながら薬を調整し、それまで以上に活動的に、色々なところに行って色々な人に会って楽しんでいたそうです。

ヨーロッパにスケッチ旅行へ行った時のこと。ポルトガルのポルトという街で、ある建物の窓に見えたピンク色のパラソルに目が釘付けになった正文さん。弥生さんは、座り込んで描き始めた正文さんの背中合わせに座り「私は彼の背もたれになっていた」。だから私は、正文さんが見ている風景の真逆をずっと見てたのよ〜と、それはそれは楽しそうに話してくれました。

「楽しく明るく元気に。病院に行ってもどこへ行っても二人で笑ってた。吐血しようが、病室から笑い声が聞こえてた。どうせなら笑わな仕方ないので。笑いって周りにすごい影響を与えるんですよ。私たちが幸せだったら皆にお裾分けできる。そんなことの繰り返しだった」。

検査して出てきた肝硬変の数値によって、気持ちが上がったり下がったりすることも多かったそうです。検査の結果が良くなくて落ち込む正文さんの前で、弥生さんがふざけて踊る。正文さんが思わず笑ってしまうと「ほら、免疫があがったやろ〜」と弥生さん。正文さんはそんな弥生さんの存在にどんなに救われていたことでしょう。

こんなこともあった、あんなこともあった。尽きることのない思い出を語る弥生さんのそばに、正文さんが笑って寄り添っているような気がしました。