役場にほど近い大谷地区にお住いの和田純一さん。

元郵便局だった建物にお住いです。

編集部が「土佐町ベンチプロジェクト」のベンチを設置していた時期にご連絡をいただき、純一さんのお家の前にもひとつ設置することになりました。

しばらくして前を通りかかると、ベンチの後ろの壁がカラフルなハートマークに塗られていました。

「みんながここで座れるように」とベンチの設置を打診してくださったり、「みんなが楽しめるように」と後ろの壁を塗っていたり。

それが純一さんという人なのでしょう。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

土佐町の現在の人口です。(2017年6月末時点・土佐町公式サイトによる)

注:土佐町の総人口が3,997人(2017年4月末時点)から4,001人(6月末時点)に増加したことに伴い、当プロジェクト名も「4,001プロジェクト」に変更になりました。

“4,001プロジェクト”は土佐町に住む人々を、全員もれなく、写真家の石川拓也が撮影する計画。

念のため書いておくと、「全員もれなく」…あくまで目標です。

土佐町の人口の増減によって、タイトルもたまに変わります。 (敬称略・撮れたときに不定期更新)

栗木地区の近藤雅伸さん。

とさちょうものがたりがとてもお世話になっている、「山の先生」と呼ぶ方です。

過去、「シシ肉をいただく」という記事では近藤さんの山の世界をおすそ分けしていただきました。

昨日公開したエッセイ「竹馬・缶馬・孟宗竹馬(窪内隆起)」に、孟宗竹で作った缶馬の話が出てくるのですが、その撮影用に編集部は実物を探していました。

するとある朝「作ったから持っていきや」と声をかけてくれたのが近藤さん。ちゃちゃっと作って持たせてくれて、私たちがみつば保育園に持って行って撮影することを知るとさらに追加で作って翌日届けてくれました。

地域の方々のこういう気持ち、こういう行動がこれまでの土佐町という場所を作ってきたのだなと実感した経験でありました。山の先生です。

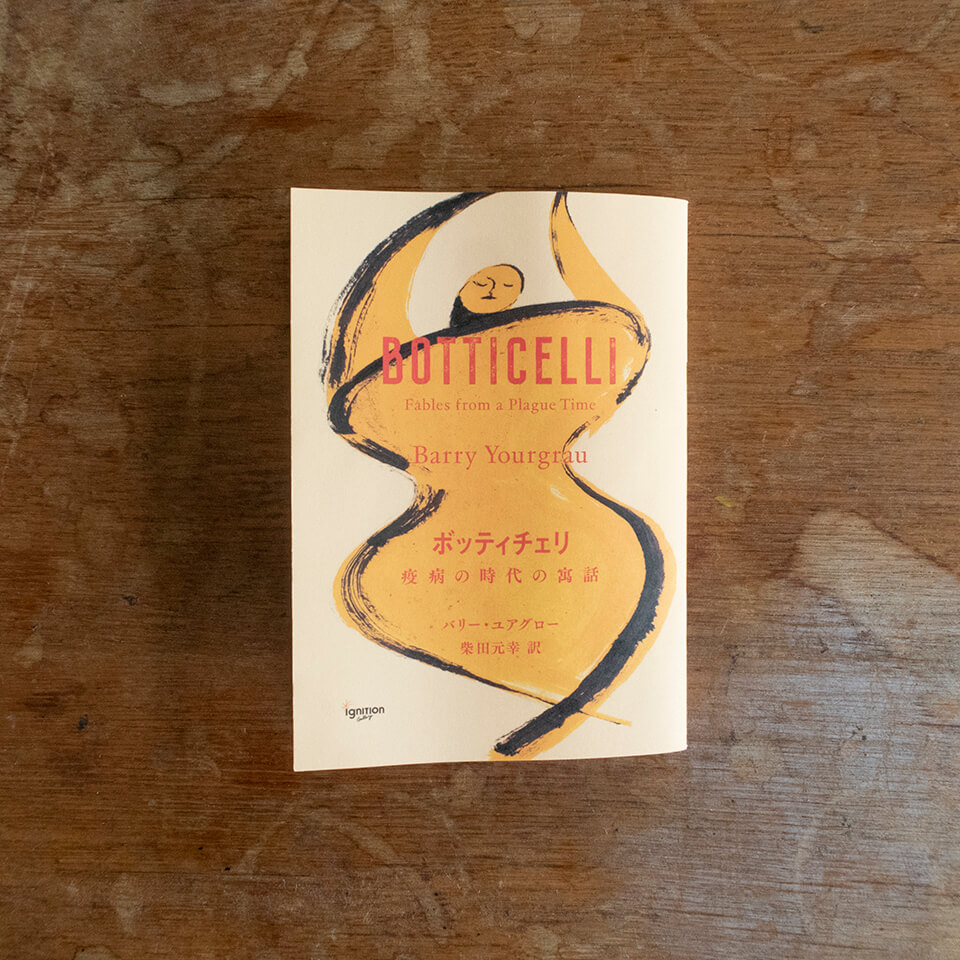

「ボッティチェリ 疫病の時代の寓話」 著:バリー・ユアグロー 訳:柴田元幸 ignition gallery

衝撃。この文章を書いているのは2020年6月4日の午後です。

今日、私に宛てて届いた封筒の中から、この小さな本が出てきました。

差出人は愛知のignition gallery。中から出てきた本の表紙には私が親交もあり尊敬してやまない英米文学翻訳者の柴田元幸先生のお名前がありました。

著者はアメリカ・ニューヨーク在住の作家、バリー・ユアグロー。翻訳はもちろん柴田元幸。「★この本について」と題された柴田先生のあとがきによると、この物語は現在の都市封鎖状態の続くニューヨークにいるユアグローから柴田先生のもとにメールで届いたとのこと。

届いたのは2020年4月5日から5月11日にかけてのことだそうです。

一本目の「ボッティチェリ」が添付されていたメールには、「正気を保つため」に書いた、とあった。少しあいだが空いてから、二本目以降の作品が続々送られてくるなかで、どうやらこの非常事態が契機となって、作者が自分の中の深い部分に降り立っていることが伝わってきた。もちろん日本で翻訳が出れば喜んでくれただろうが、出版したいからというより、ただただ書かずにいられないから書いていることがよくわかった。

「★この本について」 柴田元幸 より引用

「正気を保つため」。物を作る理由や動機として、これほど切実なものが他にあるでしょうか。そして「自分の中の深い部分に降り立って」、そこから拾い上げたものを12の寓話に変換し、この時代のこの空気を封じ込めるという作業をこのスピードでやる(もしくはやらざるをえなかった)という作者ユアグローの力業。

それを受け取った柴田先生の翻訳、ignition galleryのデザイン・装丁・製本のこのスピード感。

この一冊はもう完全に(良い意味で)野蛮人どものしわざだなと、封筒から取り出した瞬間に大きな衝撃を受けるのと同時に、「自分の『作る』という行為は、そこまで切実な理由を持ってやれているだろうか」という少し焦りにも似た、小さな棘のような感情を持ってしまったのも、実は正直なところです。

※この記事は2019年12月に発行した雑誌「とさちょうものがたり zine 05」にて掲載したものをウェブ上にて再掲載したものです。「幸福度」による国作りを行う先輩としてのブータンの、価値観や文化を少しでも伝えるために執筆したものを、ウェブサイト上で公開します。

シュラブッチェ大学からほど近い場所にあるカンルン小学校。

機会があり子供たちの学びの場を見学させていただきました。

まず朝の登校時。朝礼前に校庭でサッカーや鬼ごっこに興じる子供たち。カンルン小学校は別名「天空の小学校」と呼ばれているそうですが、それは校庭からのこの眺望が理由です。

ブータンの小学生は基本的にゴ(男性用)・キラ(女性用)という名の民族衣装が制服です。

見学した朝イチの授業は英語でした。ブータンは徹底した実践的な英語教育を行なっている国で、小学生からとてもキレイなクセのない英語を話します。

GNHもこの年代の教育に必須となっており、外壁に大きくGNHの指標(国としての指標とは少々異なりますが)が貼られているのが印象的でした。

中島地区の地区長をされている山中泉夫さん。

中島生まれの中島育ち、中島という地区をずっと大切にされている方です。

長く郵便局員としてお仕事をされていたそうで、おそらく町の隅々までご存知と思います。

現在、土佐町役場の若手職員たちが挑戦中の「中島観音堂クラウドファンディング」、地区長の泉夫さんもテレビの取材などで多々動き回っていただいています。

この撮影はその中島観音堂の前にて。聞けば中島観音堂の掃除や草刈りなども何十年と泉夫さんがされてきているそうです。本当の意味で「地域を守る」ということの一端を教えていただいたような気がしました。

クラウドファンディングも残りわずかです。こちらもよろしくお願いします!

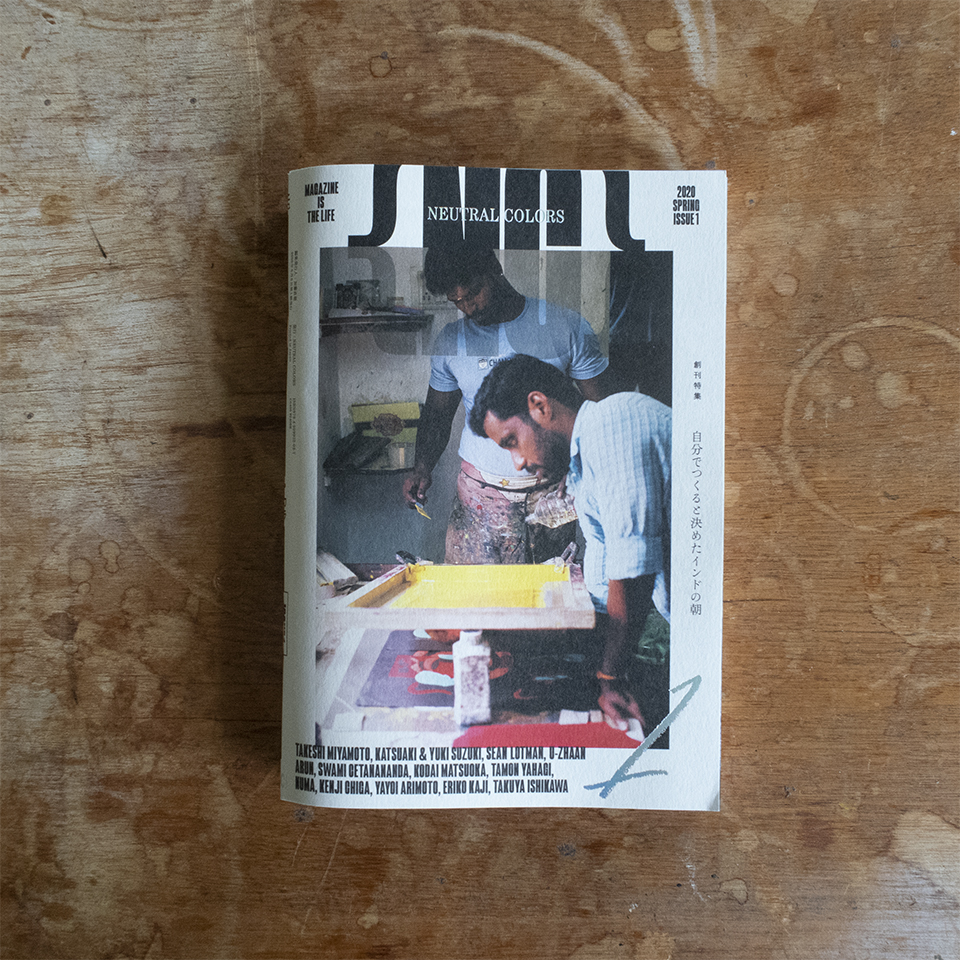

「NEUTRAL COLORS」 2020 SPRING ISSUE 1

できたばっかり届いたばっかり。新しい雑誌「NEUTRAL COLORS(ニューカラー)」の創刊号です。

東京に住んでいた頃からの友人であり、旅雑誌「TRANSIT」の元編集長・加藤直徳氏が「手作り」と呼びたいぐらいの熱量で作った雑誌。創刊号のテーマは「インド」です。

一冊まるまるインドのことばっかり! しかも旅のガイド本ではなく、もっともっと突っ込んだインド文化・インド体験の一冊です。ひとことで言って「見たことない本」。

かく言う僕も、以前住んだニューヨークからインド、土佐町へと続く旅の記録を寄稿させてもらいました。

近年、よく思います。「出版する」という行為の本質的な目的ってなんだろう? 出版物がこれほど溢れている世界で、でも出版界は青色吐息で、なんのために本を出版するんだろう?

タマネギの皮を剥いていくように考えを巡らせば、中心に残るのはきっと「伝えたい」「世に問いたい」というシンプルな欲求であると思うのです。

それがいつしか業界ができあがり巨大システムができあがり、そのシンプルな欲求はあとまわしにされることが増え、「出版する」ことは周縁の人々の「利益発生装置」としての役割が最優先にされるような、動機なき行為と化してしまったのではないでしょうか?

この創刊号の表紙には「自分でつくると決めたインドの朝」とあります。

「作りたいから作るんだ」「伝えたいから作るんだ」そんな出版人の雄叫びが凝縮したような一冊。スーパー個人的な理由ですが、手元にあるだけでなんとはなしに嬉しくなる本なのです。