「新しい時代のお金の教科書」 山口揚平 ちくまプリマー新書

「そして将来お金はなくなる?!」

本質的な意味で「お金とはなんなのか?」を探る本。個人的には非常に勉強になったし、とてもおもしろかった一冊です。

お金とはなんなのか?

この疑問は「仕事とはなんなのか?」「社会とはなんなのか?」はたまた「人間とはなんなのか?」といった根源的な問いと同質のものですよね。

特に近現代の人間は、お金のために自分の人生から大部分の時間を割いて仕事にあてていると言っても間違いではないと思います。

ではその人生を費やして得る「お金」とは一体なんなのか?

実はその答えを明確に持っている人は意外と少ないのではないでしょうか?

この本はその問いに正面から取り組み、そしてお金という存在が今後どのように変化していくのか予想しています。

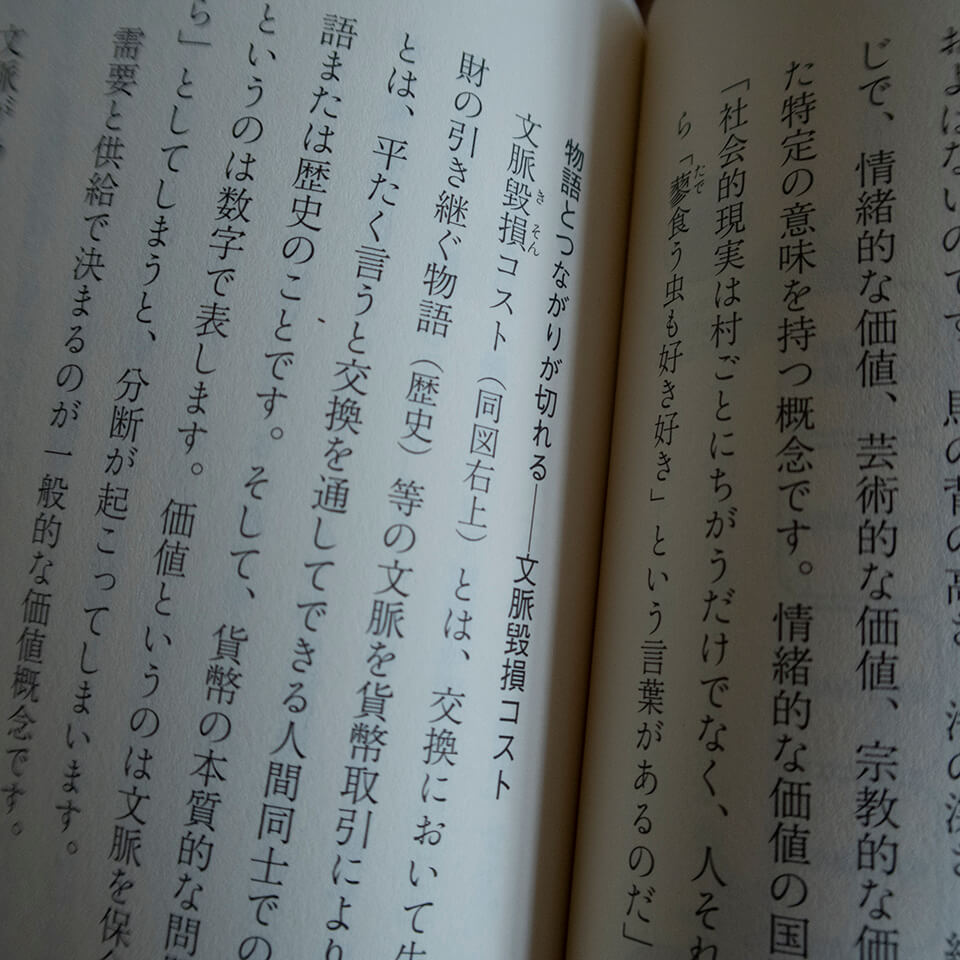

詳しくは本書を読んでみてほしいのですが、ひとつ印象に残った部分を挙げるとすれば、2枚目の写真に撮った「物語とつながりが切れる」という一文。

資本主義の限界、もしくは問題として巷間多く取り上げられるのは「格差の拡大」ですが、筆者はそれよりも大きな問題なのは「物語の毀損」であると言います。

本来、モノとはその所有者との間に物語を有している。例えば「おばあちゃんが昔着ていた着物」などというモノは、その所有者である人(この場合はお孫さんかな?)の視点で見れば他とかけがえのない一点モノであるわけですが、資本主義というものはその所有者が持つ物語をザクザクと切り裂いて貨幣価値に換算していく。

「おばあちゃんの形見」という物語は毀損され、「この着物は○○円だから価値がある」とか逆に「○○円だから価値がない」といった価値判断がなされる。

人間にとって、そういった個人の物語というのはとても重要な位置を占めるはずなのに、資本主義はそれをまるでブルドーザーかのように貨幣価値というものさしで真っ平らにしていく。

これが資本主義の1番の問題である、ということを著者である山口揚平さんは述べていて、そしてそれを読んだ僕は心からの同意をしたのでした。

資本主義の限界が盛んに取り沙汰され、次代の世の中の仕組みを多くの人が模索している昨今、貨幣価値にやられちゃいそうになっている「人間の物語」を人間の手に再び取り戻す、そんな視点から未来の世の中を想像してみるというのもおもしろい。そう思います。