土佐町のみなさま。土佐町幸福度調査アンケートにご協力ありがとうございました。

土佐町の幸せな未来を作っていくためのこのアンケート、2019年5月中に町民のみなさまのご協力のおかげで、無事集計を完了しました。

現在は集計結果を元に、高知大学による分析報告の段階へと移っています。そしてその後はもちろん町の人々の幸せにつながるひとつひとつの施策や行動が続きます。

今回は、分析報告の前の暫定的なものですが、単純集計・クロス集計を元にしたご報告を感謝とともにお伝えしたいと思います。

●最終集計数 604

2019年6月時点での土佐町の人口が3,844人です。このうちの604人の方々からアンケートの回答をいただきました。全住民の16%。これは統計的に土佐町の傾向を知るためには十分な数字ということです。

604人のうちの44.5%が男性、55.5%が女性です。

高知大学の廣瀬淳一先生によると、通常こういったアンケートでは男性の回答率がもっと低くなるそうで(なんとなくわかる気がします)、今回は土佐町の男性の方のご協力が予想以上でした。

繰り返しになりますが、お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。

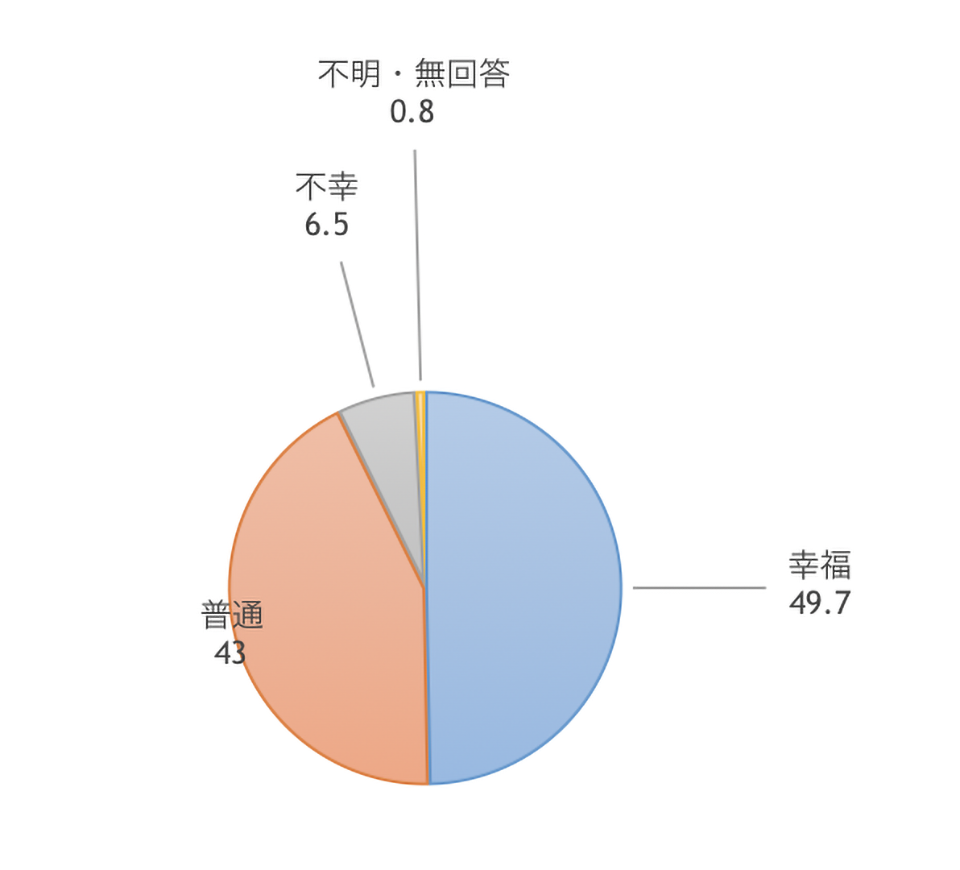

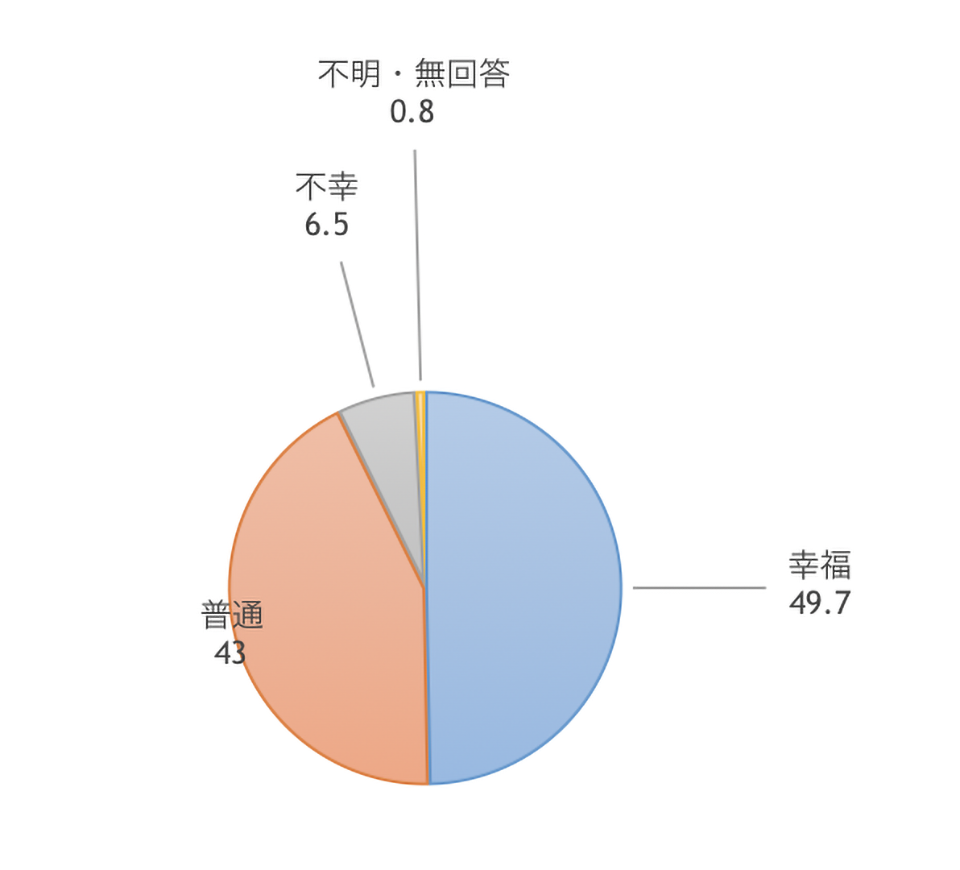

●幸福+普通と答えた人が92.7%

詳細な分析結果が出る前の素人分析は慎みますが、単純集計としては以下の円グラフのような結果が出ています。

「幸福」と答えた人 49.7% (300人)

「普通」と答えた人 43% (260人)

ある大学関係者の方と幸福度の話をしていた際に、「幸福度アンケートは、町の人が『何に不幸を感じるか』『何に不満を持っているか』という調査をした方が良いのではないか?」と言っていたことがあります。

「92.7%が普通以上」という結果に一旦の安堵はしつつ、「不幸」と答えた6.5%の方のその原因を、もちろん安易に踏み込んで良いものではないと思いますが、もし可能なら知りたいと個人的には感じました。

その原因を丁寧に見つめて向き合っていくことは、もしかしたら土佐町が今後進むべき道を示し得ることなのかもしれません。

以下は個人的に気になったものからいくつか簡単なご報告します。

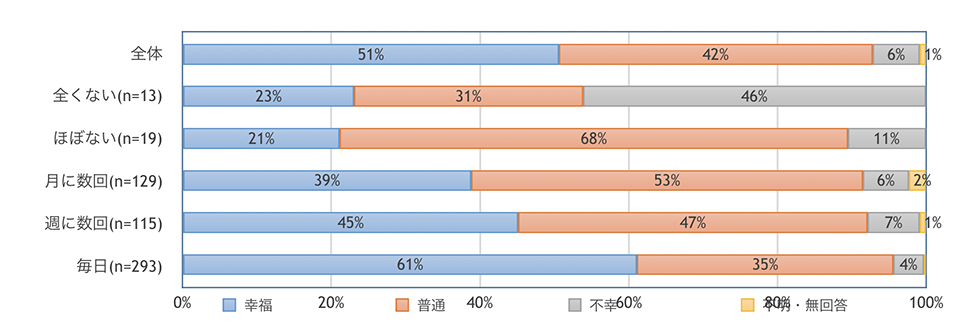

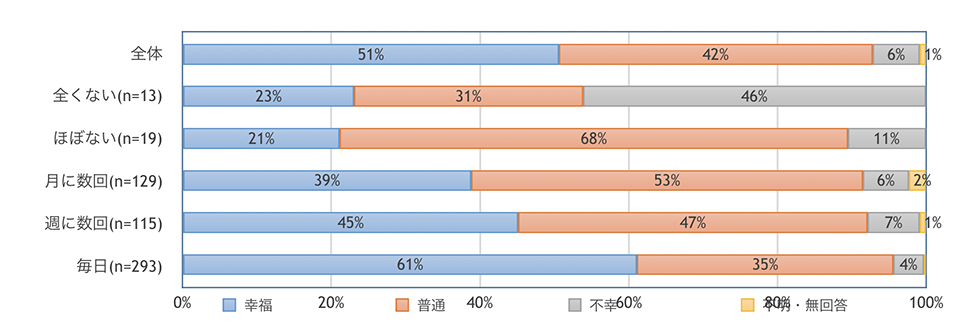

●地元のもの、自作のものを食べている頻度

Q27 過去12ヵ月間で、あなたの家庭の食卓では、土佐町産のもの、自作のもの(米、野菜など) ご自身で採ったもの(山菜や野生動物など)を食べる頻度はどのぐらいになりますか?

上の質問と、「どのくらい幸福ですか?」という質問をクロスした結果が以下の表です。

全体に対する「毎日」と答えた方の割合はとても高く(n=293)、それは町の方々の暮らしぶりを拝見しても頷けるように思えます。

そして幸福度とクロスしたデータは、ほぼ正比例する形で「地産のものを食べている人ほど幸福度が高い」という結果を示しました。なんとなくわかる気がします。

個人的な経験からも、例えば町の方に「これ採れたばかりのキュウリ、食べてみいや〜」と手渡されて口にした時、体内の瞬間最大幸福量が一気に最大まで上がることがあります。

その体験を、例えば田んぼや畑をご自身でされている方は毎日毎晩の食卓でされている。「これ食ってみいや」と勧めてくるみなさんの顔がとても良い笑顔なのも不思議ではありませんね。

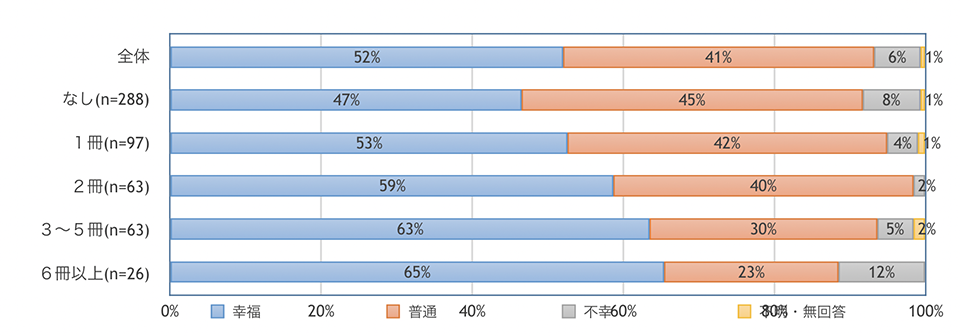

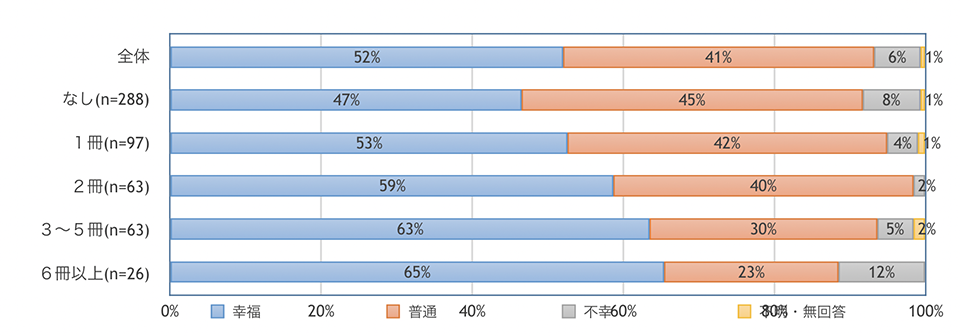

●本を読む人ほど幸福と回答

Q10 過去1ヶ月に何冊の本を読みましたか?

上の質問と、「どのくらい幸福ですか?」という質問をクロスした結果が以下の表。

とても明快に「本を読む人ほど幸福度が高い傾向がある」という結果が出ています。

あくまで「その傾向がある」ということですが、この結果を持って、土佐町役場としては何をするか?何ができるか?

一過性の施策ではなく、長い目で見た具体的な行動・施策を考え日々実践する。そのことが現実に町の住人の幸福に直接的に結びついていることを明確に意識しながら仕事をする。

そうした時に、この「幸福度調査アンケート」を実施した本当の意味が出てくるのではないでしょうか。

今回のご報告はあくまで暫定的なもの。もう間もなく高知大学が行った分析報告が完成する予定です。詳細なご報告はその時まで待ちたいと思います。