土佐町の新しい指針を作る過程を追う「土佐町のものさし」、今回は【番外編】として、GNHの産みの親であるブータンのGNHの現状を、とさちょうものがたり編集長である石川がレポートします。

3. インスティチュート・オブ・ウェルビーイング Institute of wellbeing

良くあること学院

ウェルビーイング(wellbeing)という語は、日本語でぴったりな言葉を見つけるのがなかなか難しいのですが、「良くあること」「健康で安心な状態」を指します。

なので「福祉」や「幸福」と訳す場合もあるようです。

ここではあえて強引に「良くあること学院」とでも訳しましょうか。「いや、それムリ‥」というブータンからの声が聞こえてきそうです。やっぱりそのまま「インスティテュート・オブ・ウェルビーイング」でいきましょう。

ミッション

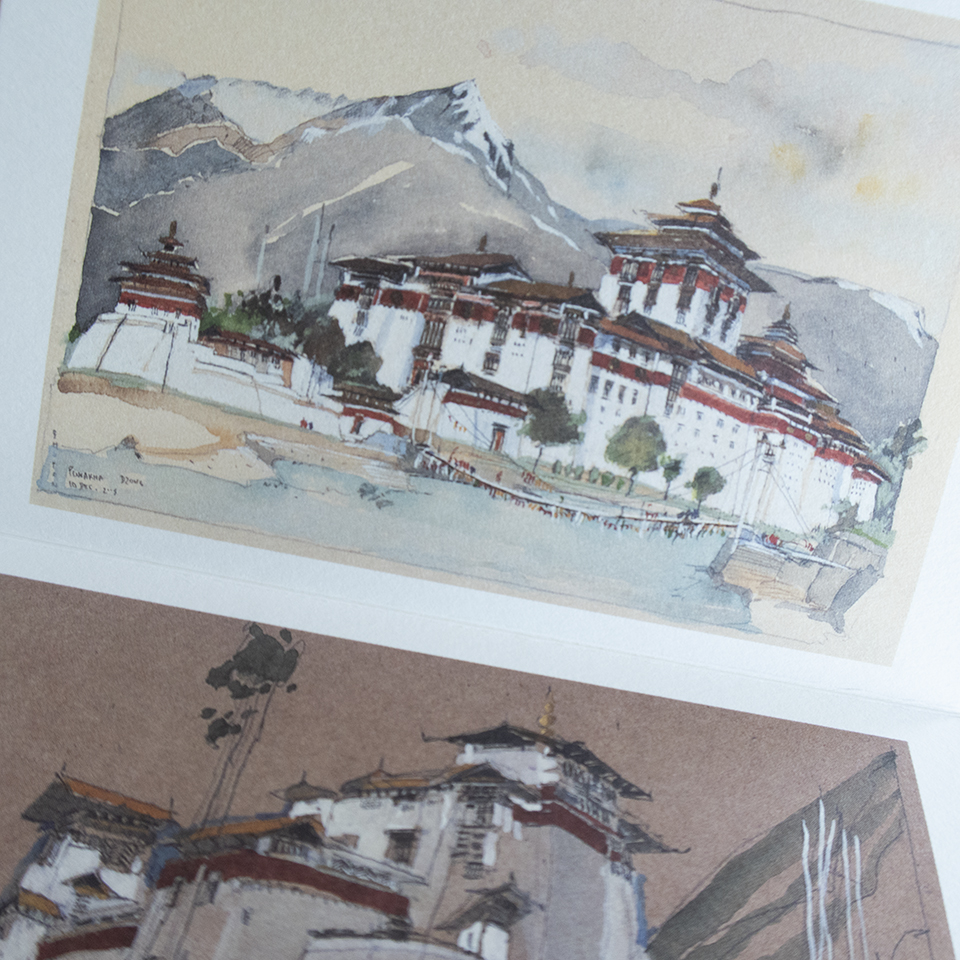

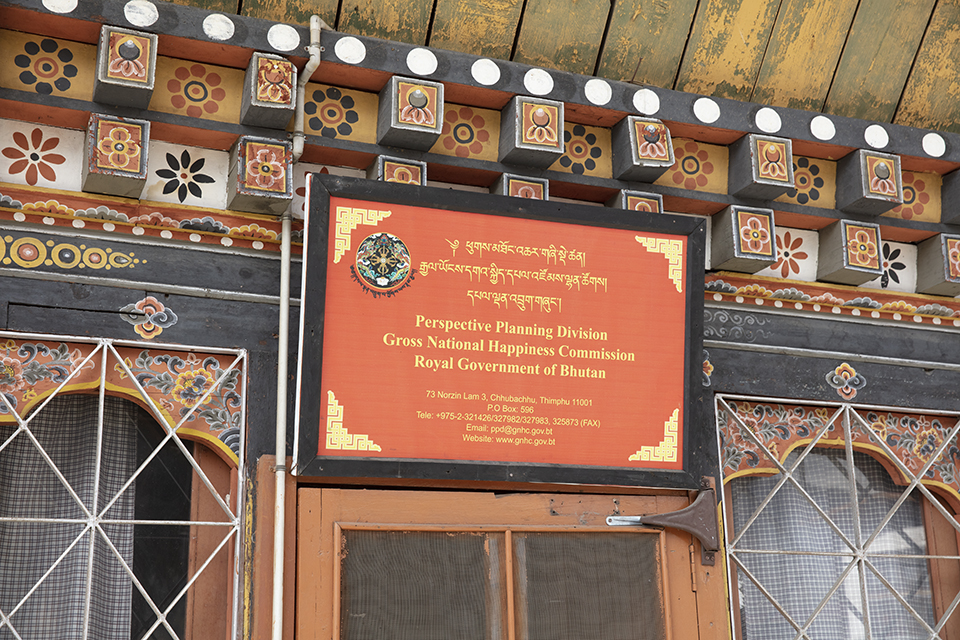

インスティテュート・オブ・ウェルビーイングは、ブータンの首都ティンプーから車で40分ほどの、山間地帯にあります。

周囲は瓜二つと言えるほど土佐町の自然にそっくり。ブータンをもう少し水っぽくして苔っぽくしたら土佐町の風景になりそうです。

土佐町の風景に似ていませんか?

インスティテュート・オブ・ウェルビーイングは、ブータンの国策であるGNH(国民総幸福度)の思想に則って、青少年の育成に努めている機関です。

さらに具体的に言えば、薬物やアルコール依存に陥った青少年を更生させることがミッションの大きな部分を占めています。

そのため、ここに一定期間居住できる居住棟があり、私たちが訪問した日にも数十人の若者が共同生活を送っていました。この日はちょうど家族デーに当たり、遠方の家族がここに住む方々を訪れていた1日でした。

奥の建物が居住棟

ダショー・ペマ・ティンレイ

ここの学院長は、写真にも写っているダショー・ペマ・ティンレイ氏。

「ダショー」というのはブータンにおける尊称で、国王から授与されるものです。「最高に優れた人」を意味します。なのでファースト・ネームではありません。イギリスでいうところの「ナイト」みたいなものでしょうか。

ペマ・ティンレイ氏はブータンの最高学府であるブータン王立大学の学長を務めていた人物で、退官したのち請われてインスティテュート・オブ・ウェルビーイングの学院長をされています。

ダショー・ペマ・ティンレイ氏

ちなみにティンレイ氏が着ているこの着物に似た民族衣装、男性は「ゴ」女性は「キラ」と呼ばれ、ブータンでは日常の普段着として町でもよく見かけます。

正確に言えば、よく見かけますというレベルではなく、ほぼ皆さん民族衣装を着て町を歩いてます。特にブータンの公務員は、就業中の民族衣装の着用を義務付けられているということです。

話を戻します。

インスティチュート・オブ・ウェルビーイングのミーティングルームで、ダショー・ペマ・ティンレイ氏にGNHについてお話を伺いました。

左:ダショー・ペマ・ティンレイ氏 右:京大東南アジア地域研究研究所・安藤和雄氏

人間を理解する

以下はダショー・ペマ・ティンレイ氏のお話から。

GNH(国民総幸福度)の本質とは、言い換えれば「人間を理解する」ことです。

自己を見つめ、人間を理解し、より良い人間になること。より良い人間になろうとすること。それがより良い家族を作ることにつながります。そしてそれがより強いコミュニティーを作ることになり、それは国の繁栄と平和で安定した国際社会を作ることになるのです。

その全ての始まりは、一個人が、自分自身に対してリーダーシップを持つことから始まると考えます。

ブータンは仏教国だからGNHが可能なんだという指摘がありますが、それは誤りです。

実際にはどんな宗教であれ、宗教に関連がなかろうが、人間が生きていく上で「人間を理解する」ことは大変重要なことなのです。

先ほども書いたように、インスティテュート・オブ・ウェルビーイングの大きなミッションは、薬物やアルコール依存を患う若者たちの更正にあります。

現在ブータンでは、主に外国から入ってくる薬物に依存する若者の数が急増し、社会問題となっています。

インスティテュート・オブ・ウェルビーイングは、そういった問題を抱えた若者たちを一定期間ここで共同生活させ、運動や畑仕事を含む規則正しい生活を送ることによって薬物依存を断ち切り、再び社会に戻すことを活動の目的としています。

仏教国のブータンらしいのは、そこに「自己を見つめなおすため」の瞑想の時間があること。

これはGNHの目的とも深く関連することだと思うのですが、「自己を見つめなおす」「人間(=自己)を理解する」ということは、個人レベルから世界規模の視点まで含めた全ての基本である、というのがGNH・ブータン政府・仏教などに共通した姿勢であるでしょう。

そこに「仏教」はブータンの場合、とても大きな要素として機能しているのですが、この【「自己を見つめなおす」ということが全ての基本である】という考えは、仏教に限った話では決してないことですし、さらに言えばティンレイ氏の言葉にもあるように宗教に限ったことでもないと思います。

ブータンと違い、政教分離の原則のある日本では、施策の根本に宗教的な考え方を置くことはありません。

なので一つの具体的な施策が、「人間を理解する」という深い階層からスタートすることは、実はあまりないんじゃないかというのが、日本に育ち生きてきた個人として思うところです。

ただやはり、大小問わず全ての自治体や政府の目的には「人間のため」という根本があるはずで、だとすれば「人間を理解する」ということはそのスタート地点で実は必須なことなのではないでしょうか。

僕自身、個人的にも「人間を理解しているか」と問われれば、そんなに立派な答えを返せる自信があるわけでもないのですが、それでも可能な限り根本的なところから自己や自分の人生や仕事を問い続ける、ということはやっていきたいと考えています。

パロで出会った少年僧