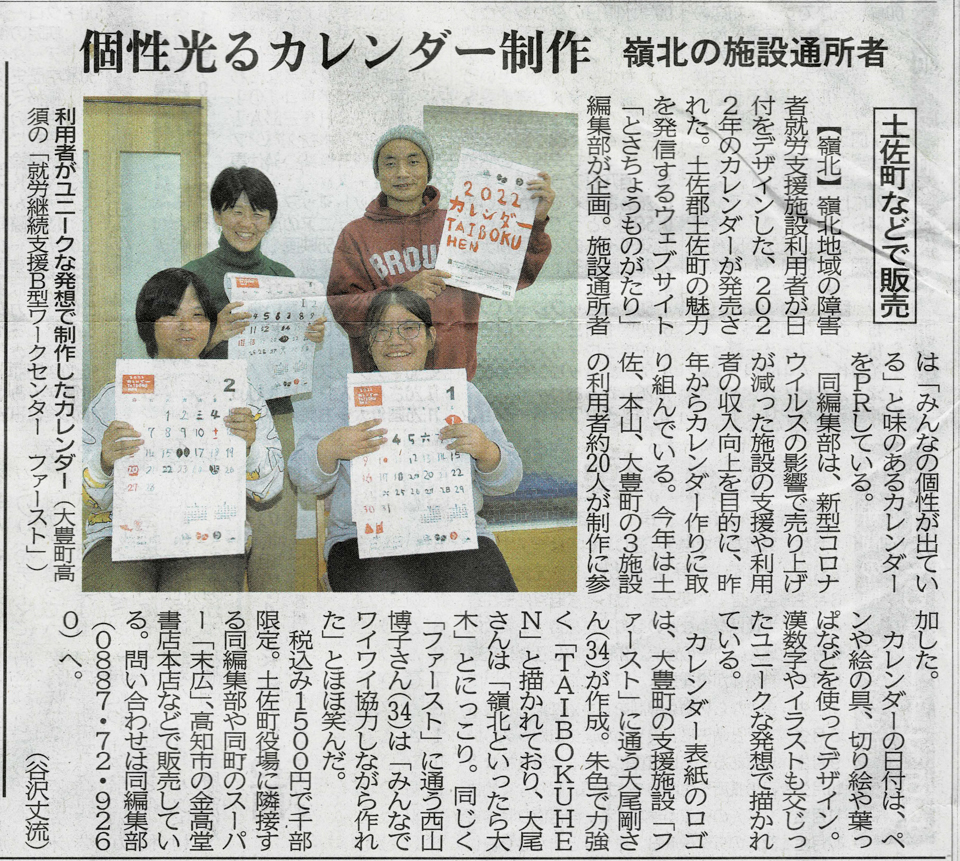

高知新聞に掲載されました!!

2021年12月1日、ただいま絶賛発売中の「2022カレンダーTAIBOKUHEN」についての記事が高知新聞に掲載されました。

高知新聞嶺北支局の谷沢丈流さんが記事を書いてくださいました。

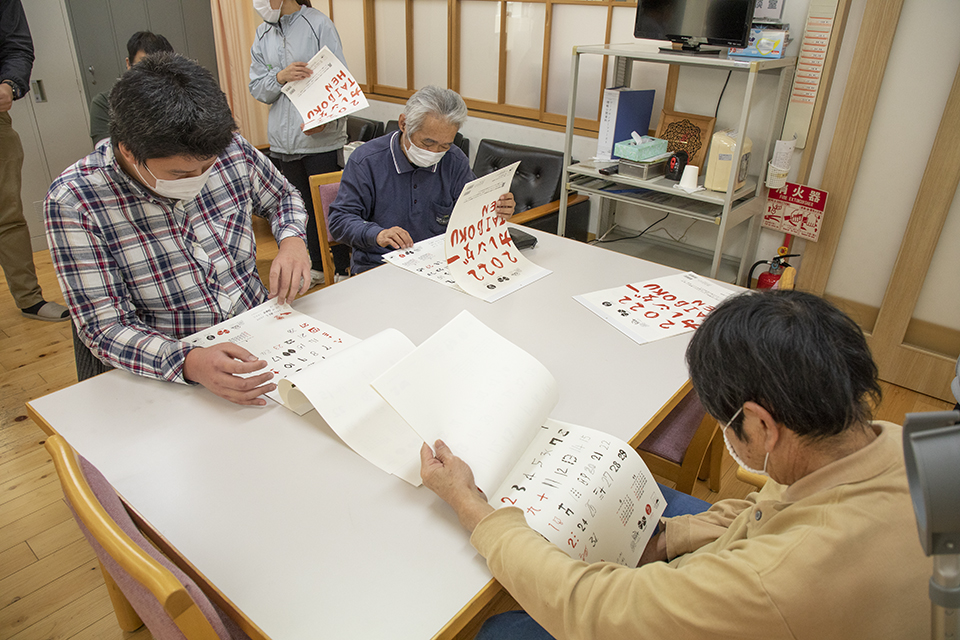

写真は、大豊町の障がい者支援施設「ファースト」でカレンダーお披露目会をしたときの一コマです。前に座っているお二人は、西山博子さんと上村三枝子さん。昨年に引き続き、とても楽しみながら文字を制作してくださいました。

この新聞記事をきっかけに、ファーストさんにはたくさんの問い合わせがあり、まとめて購入してくださった方もいるとのこと。ファーストさんを大切に思い、応援してくださっている方の存在をあらためて感じる出来事だなあと思います。「本当にありがたいなあと思います」と、ファーストの職員さんが話していました。こういったお話を聞かせていただいて、編集部もとてもハッピーな気持ちをいただいています。

私たち人間は、互いを大切に思う気持ちを交換しながら暮らしているのだなと思います。このカレンダーが「あなたのことを大切に思っているよ」というメッセージの一つになれたら幸いです。

個性光るカレンダー制作

嶺北の施設通所者

土佐町などで販売

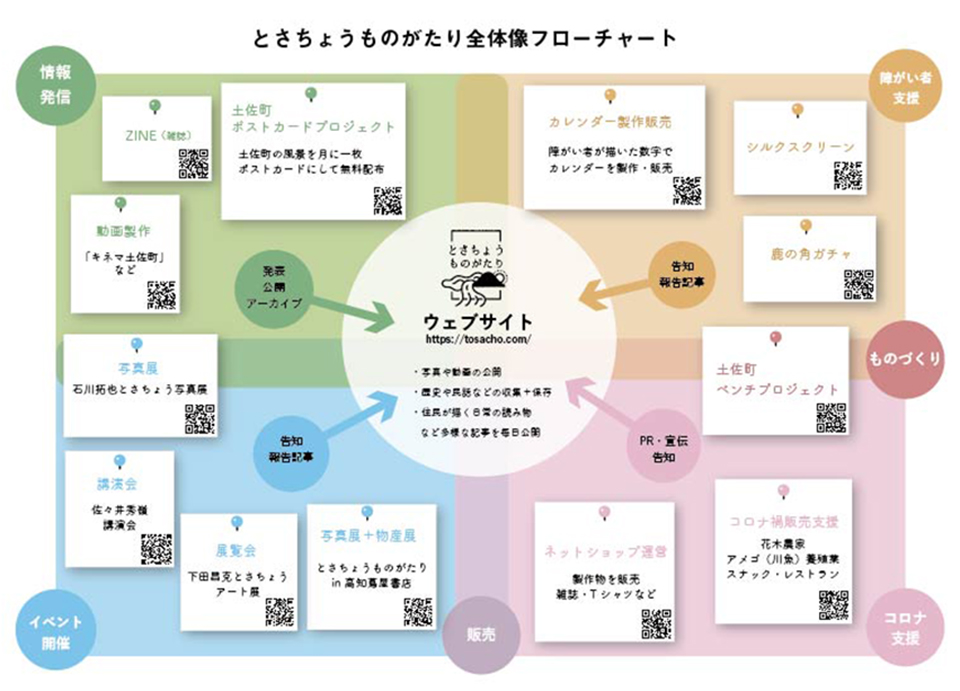

嶺北地域の障害者就労支援施設利用者が日付をデザインした、2022年のカレンダーが発売された。土佐郡土佐町の魅力を発信するウェブサイト「とさちょうものがたり」編集部が企画。施設通所者は「みんなの個性が出ている」と味のあるカレンダーをPRしている。

同編集部は、新型コロナウィルスの影響で売り上げが減った施設の支援や利用者の収入向上を目的に、昨年からカレンダー作りに取り組んでいる。今年は土佐、本山、大豊町の3施設の利用者約20人が制作に参加した。

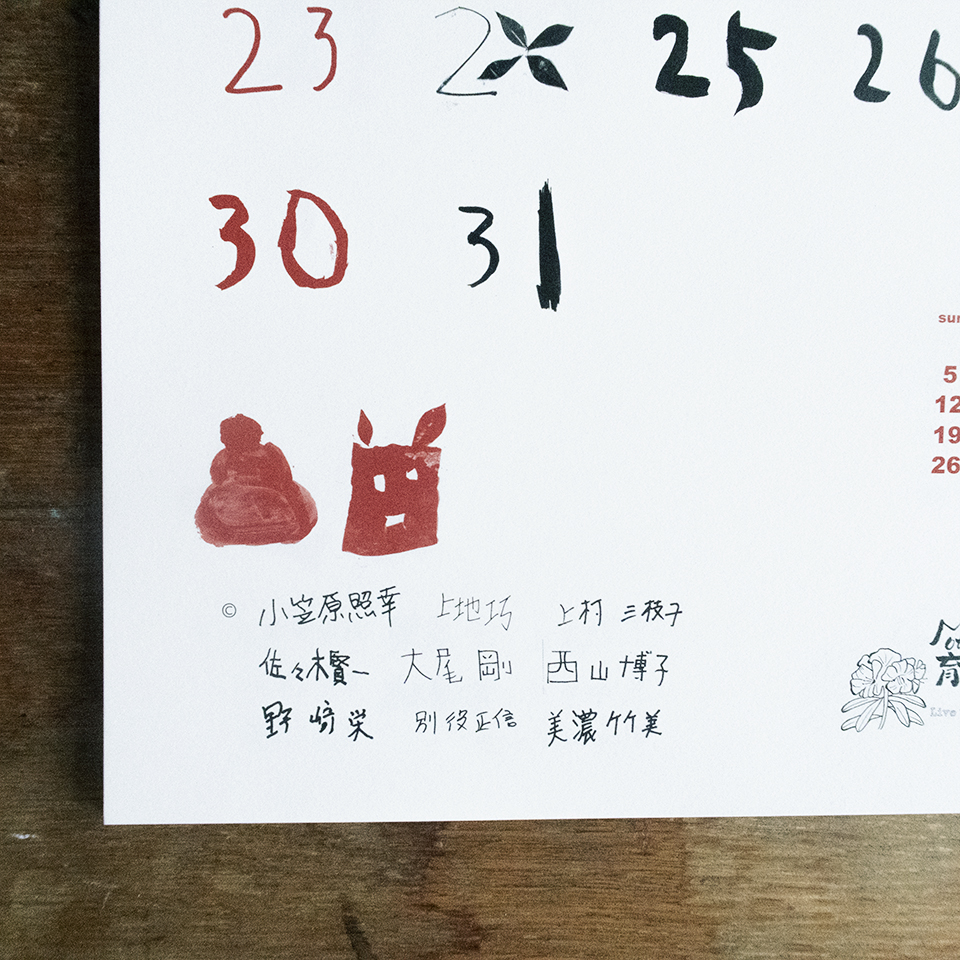

カレンダーの日付は、ペンや絵の具、切り絵や葉っぱなどを使ってデザイン。漢数字やイラストも交じったユニークな発想で描かれている。

カレンダー表紙のロゴは、大豊町の支援施設「ファースト」に通う大尾剛さん(34)が作成。朱色で力強く「TAIBOKUHEN」と描かれており、大尾さんは「嶺北といったら大木」とにっこり。同じく「ファースト」に通う西山博子さん(34)は「みんなでワイワイ協力しながら作れた」とほほ笑んだ。

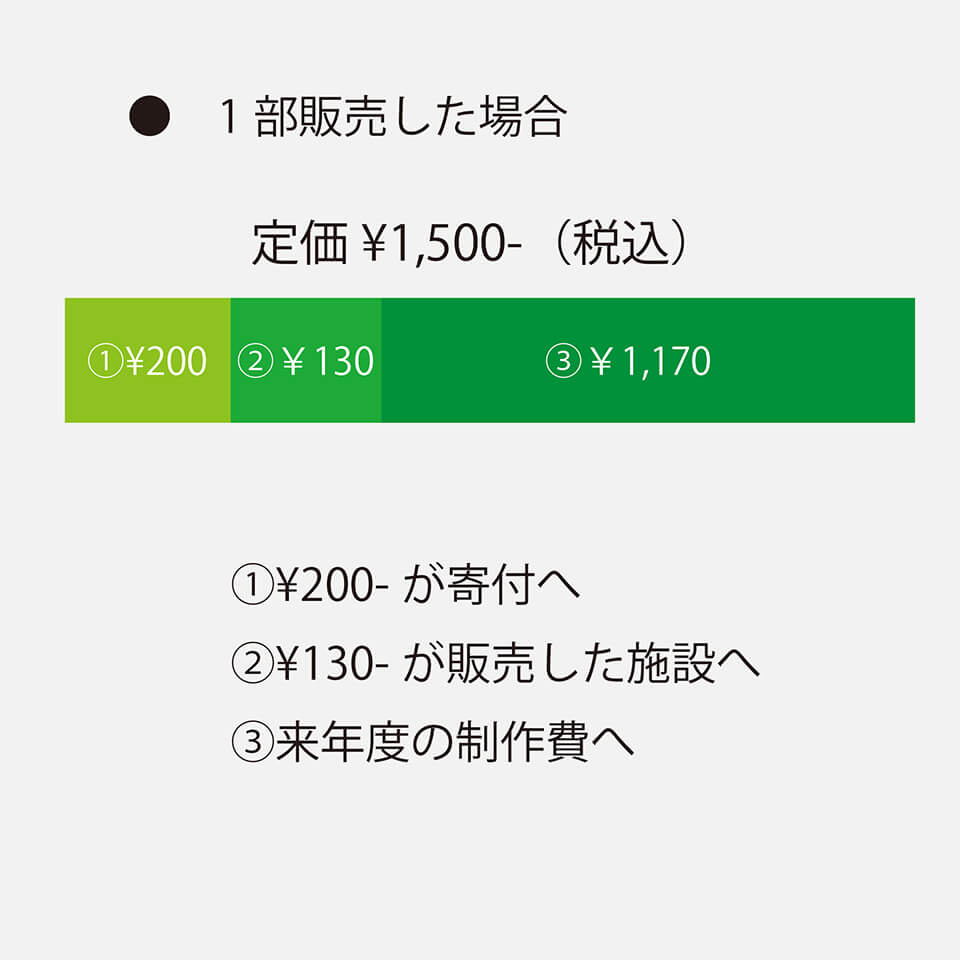

税込み1,500円で千部限定。土佐町役場に隣接する同編集部や同町のスーパー「末広」、高知市の金高堂書店本店などで販売している。問い合わせは同編集部(0887・72・9260)へ。

(谷沢丈流)

カレンダーの販売先はこちらです。

【嶺北の3施設】

・どんぐり(土佐町)

・しゃくなげ(本山町)

・ファースト(大豊町)

【土佐町内】

・末広ショッピングセンター

・うどん処繁じ

・カフェZOE

・お菓子工房Dolce&Merenda

・とさちょうものがたり編集部(とさちょうものがたりのネットショップでも販売中)

【高知市内】

・金高堂書店 本店

・高知蔦屋書店

【県外】

・クレヨンハウス大阪店(大阪府吹田市)

・恵文社一条寺店(京都市)