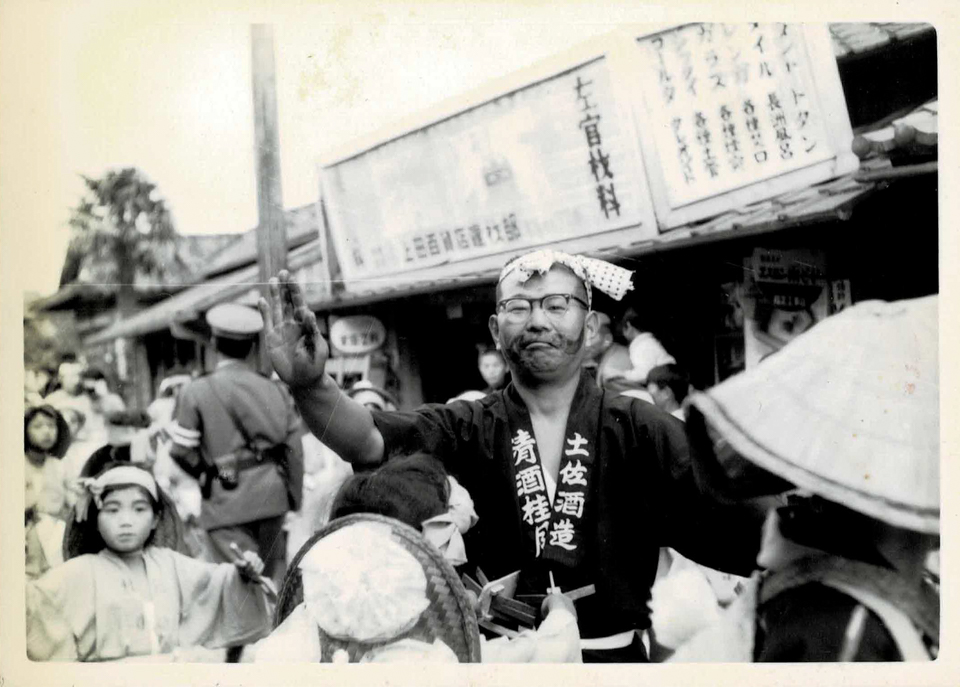

いごっそう

【名詞】「快男児」「酒豪」「頑固で気骨のある男」など。異骨相(いごっそう)。ならびに高知県男性の県民性を指す言葉。

例: 「どこかで見覚えのあるいごっそうやね」

著者名

記事タイトル

掲載開始日

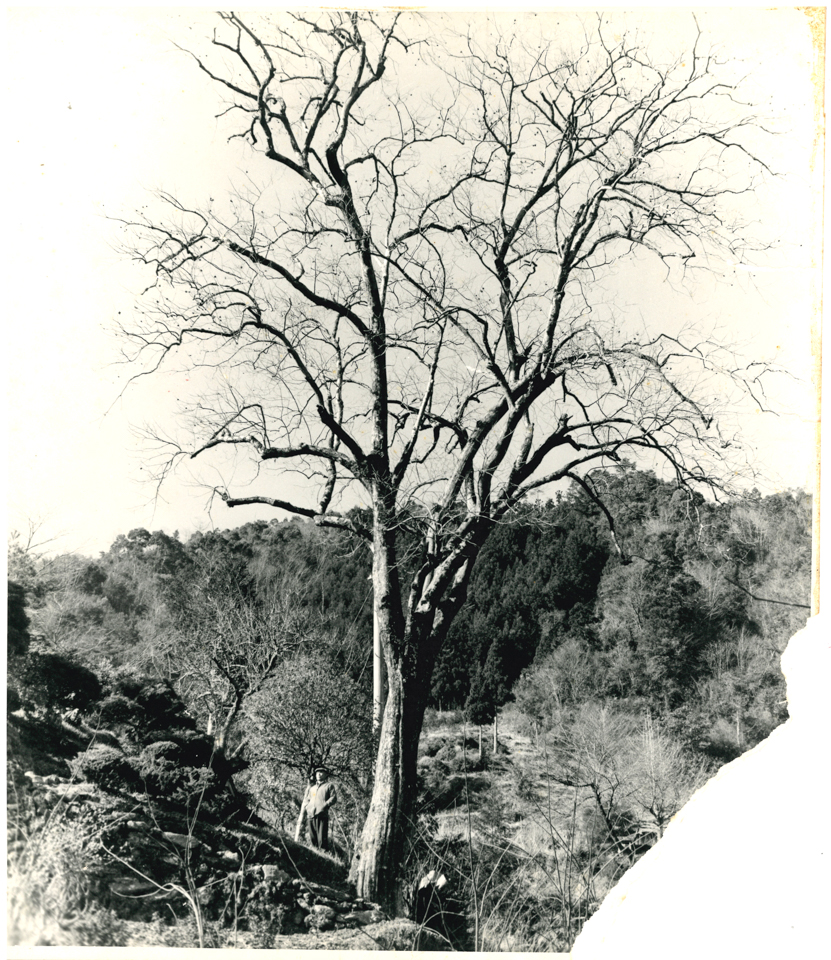

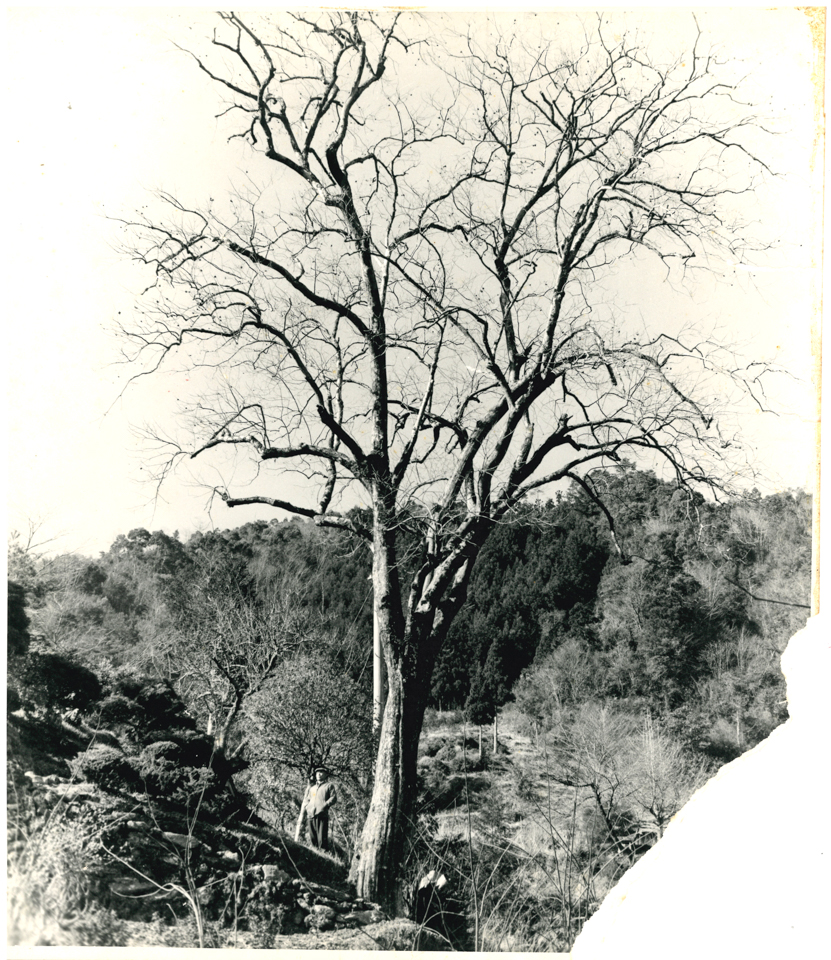

この見事な木を見てください!

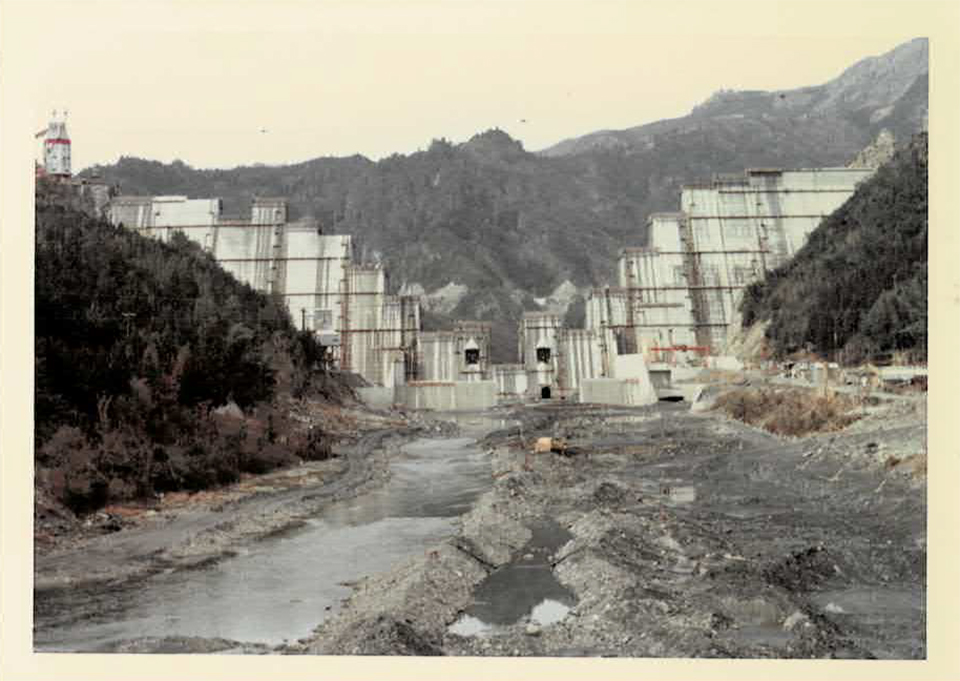

これは土佐町の川村雅史さんが撮影した、柿の木の写真です。雅史さんは現在83歳。土佐町の早明浦ダムの底に沈んだ、柿の木地区に住んでいました。

柿の木地区には、一本の大きな柿の木がありました。

それはもう見上げるような大木で、甘くて美味しい実がたくさんなったそうです。この柿の木からあったことから、この地は「柿の木」と呼ばれるようになりました。

写真の木のそばに立っている男性は、川村かいじさん。同じく柿の木地区に住んでいた人だそうです。写真を撮るためにわざわざ着替えに帰り、おしゃれをしてやって来たのだとか。当時は写真を撮ってもらうことは、特別なことだったのでしょう。

写真の柿の木は、幹が真ん中で分かれています。梯子をかけてそこまで登り、夢中で柿の実を収穫したそうです。でもそれ以上登ることはとても無理、高いところの柿は泣く泣く諦めたそう。木の下では、指をくわえた子どもたちがうらめしげに見上げていたかもしれませんね。

この柿の木は、柿の木地区がダムの底に沈む前に枯れてしまったそうです。

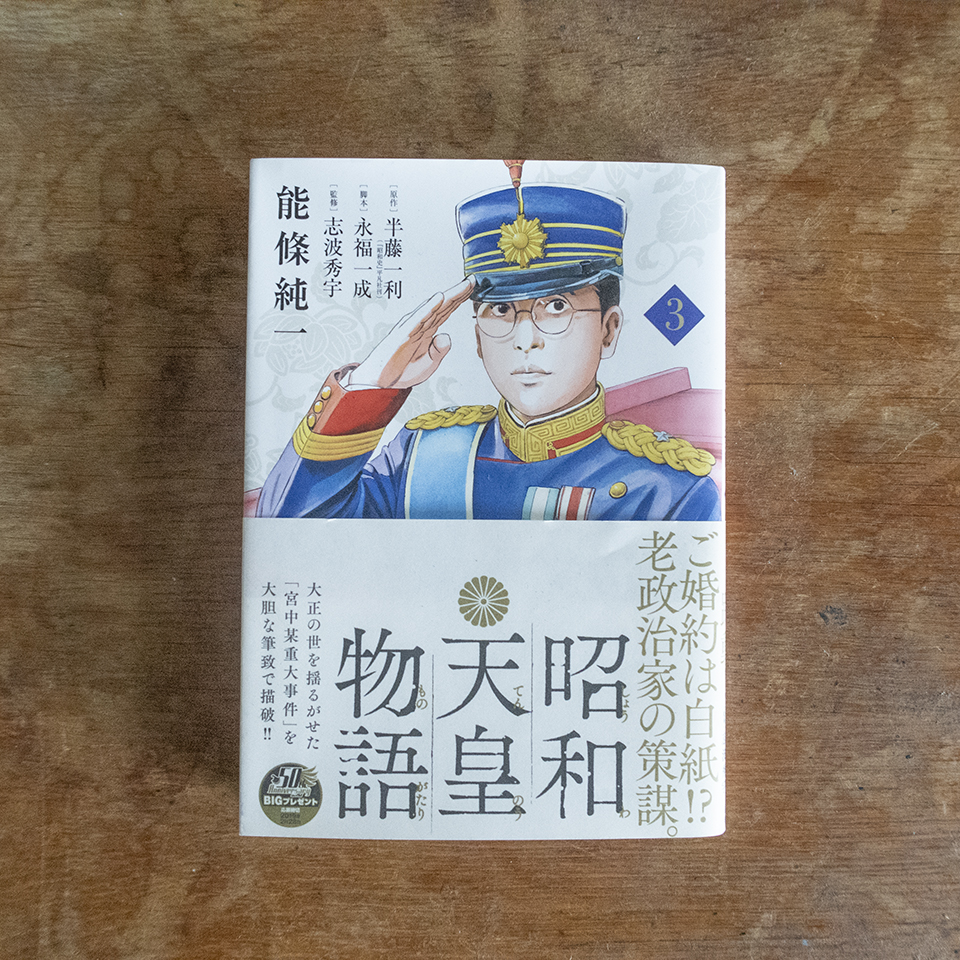

「昭和天皇物語」 能條純一 小学館

「月下の棋士」をご存知の方が多いかもしれない漫画家・能條純一。

人間の感情を生々しく、同時にとても冷徹に描くことに定評がある漫画家ですが、最新作の題材が「昭和天皇」であると知ったときは非常に驚きました。

このテーマは、おそらく日本人作家が描くにあたって最も難しいもの。

同時に、昭和天皇のフィクション化というか、物語化が実現するぐらい、昭和から長い時が経ったということでもありますね。昭和は遠くなりにけり。

このテーマに手を出すのは勇気のいること。そう考えていたら、著者が4人いることに気がつきました。能條純一の他に、半藤一利(原作)・永福一成(協力)・志波秀宇(監修) です。

ですよね。一人では手に余りますよね。各々が得意分野を持つ専門家チームが共同で作っているという感じなんでしょう。打ち合わせの現場を覗いてみたいものです。

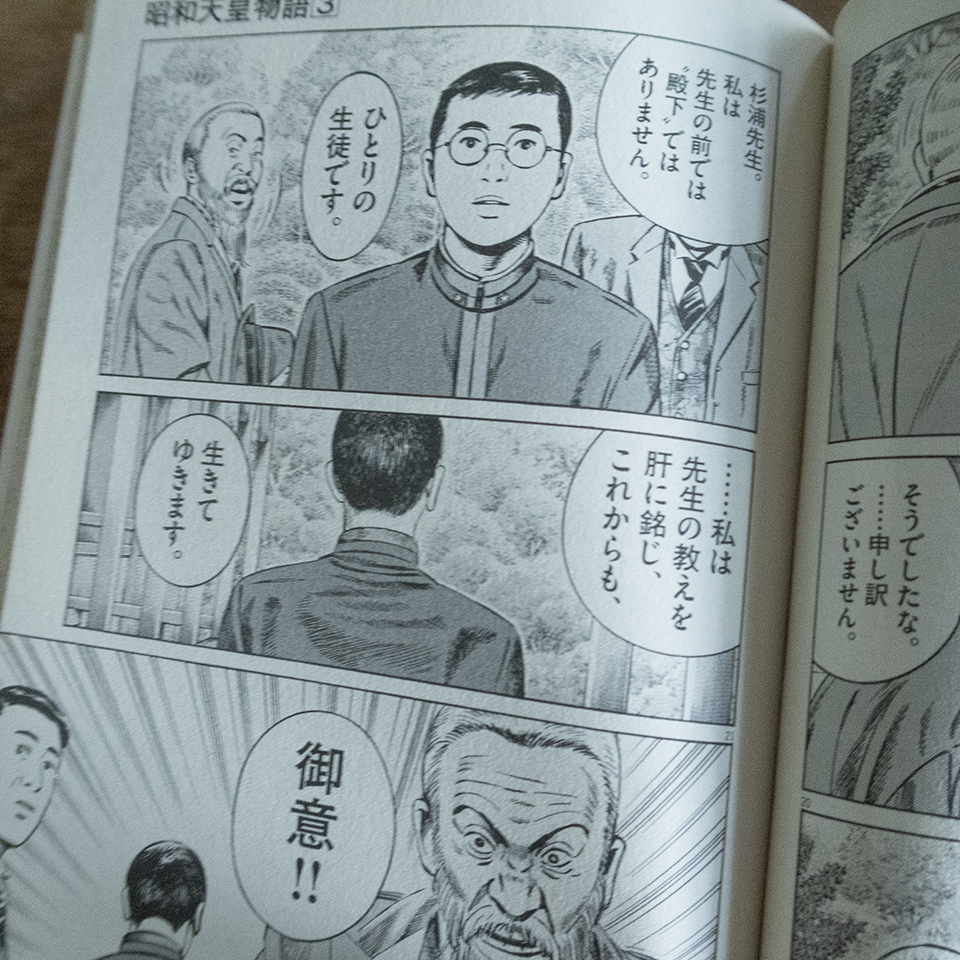

物語は昭和天皇裕仁を一人の人間として描いています。自分の心の内で、教科書でしか知らなかった人物に、少しずつ血が通っていくような感覚を覚えます。

青年・裕仁がどのような苦悩の末に8月15日の玉音放送の日を迎えるのか。日本の歴史の中で昭和天皇裕仁の役割とは一体なんだったのか。

まだまだ興味の尽きない作品です。

この記事は前回の「鹿の角ガチャの今」の続きです。

突然ですが、とさちょうものがたりの「鹿の角ガチャ」、業務提携します。

お相手は梼原町の「ゆすはらジビエの里」の平脇慶一さん。

今回の記事はその経緯と内容をご説明します。

「ゆすはらジビエの里」の平脇さん(左)ととさちょうものがたりの石川(右)

まずは梼原町の「ゆすはらジビエの里」のご紹介から。

梼原町は鹿や猪などの野生動物が多く、そのため猟友会の活動も盛んです。ゆすはらジビエの里は、梼原の猟師さんたちと協力し、鹿や猪など農作物を荒らす野生動物の捕獲と解体、ジビエ肉としての販売を行なっています。

ゆすはらジビエの里が運用している「ジビエカー」は耳にしたことがある方が多いかもしれません。少し遠目の場所で捕獲された野生動物は、解体処理施設まで運搬する際に鮮度が落ち、販売に適さないものになってしまう場合がありますが、ならば施設側が動けばいいという逆転の発想で、「解体処理施設を搭載された車が捕獲場所まで移動する」という方法を編み出しました。

今年4月に、知人のお誘いを受けて梼原町を訪問しました。その際に梼原町前町長の矢野さんにお会いし、お話を伺っているうちに、梼原のいろいろな方々に紹介していただけることになりました。

その日のうちに矢野さんと一緒にあちこちを周り、紹介されたうちのお一人が前述の「ゆすはらジビエの里」の平脇慶一さん。

ちょうどとさちょうものがたりが鹿の角ガチャを開始する直前というタイミングもあってそのお話をしたところ、平脇さんの方でもピンとくるものがあったようでした。鹿の角ガチャ、実際の取り組みが始まった頃に「梼原でも同様の取り組みをしたい!」というご連絡をその後いただき、その後のお付き合いにつながっています。

実際、「ゆすはらジビエの里」では「竹ぼうき」という梼原町の障がい者支援施設と手を組み、鹿皮を使った工芸品などを制作していたという状況もとさちょうものがたりと似ている部分でもあります。

梼原町のガチャ本体は梼原の最も人が集う場所である「雲の上の図書館」内に設置されています。

わざわざ硬い言葉で「業務提携」などと言ってみましたが、実際は半分冗談みたいな話です笑

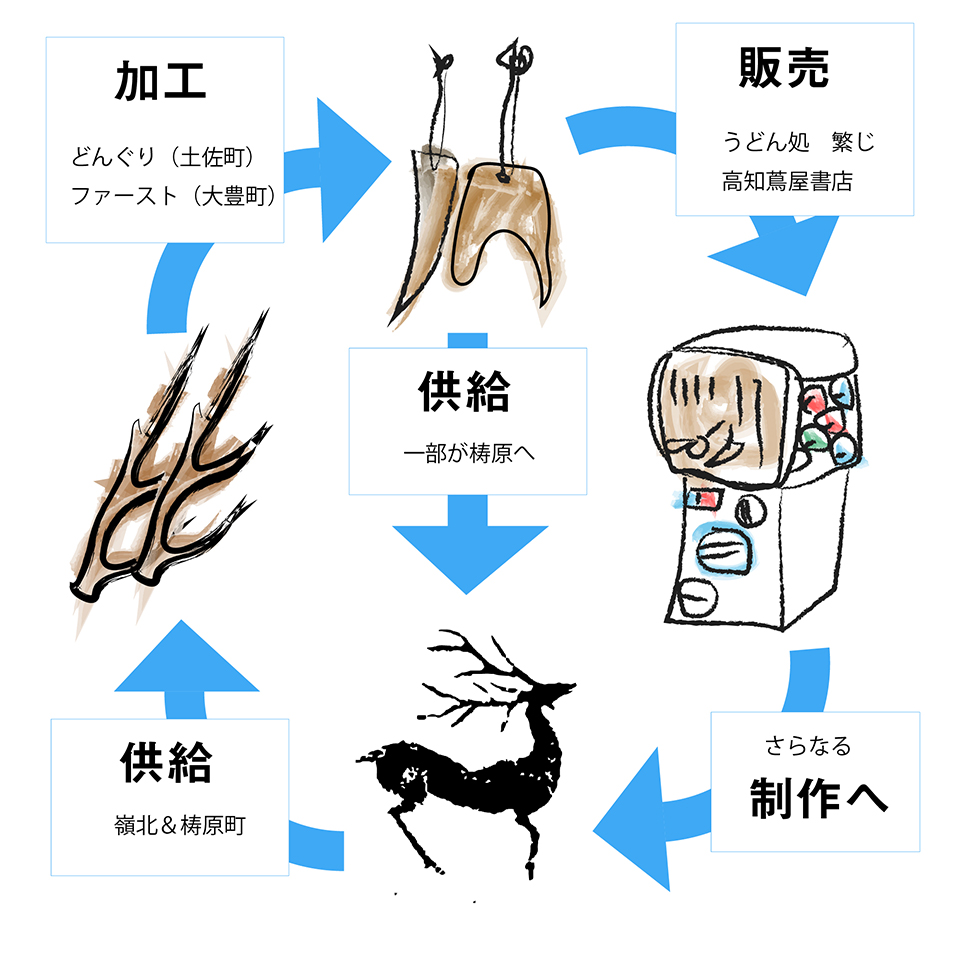

「ゆすはらジビエの里」ととさちょうものがたりが手を組んで協力態勢で臨むのは、鹿の角の供給部分。

とさちょうものがたりの鹿の角ガチャの材料である鹿の角、この一部を梼原から供給してもらい、その代わりに、こちらで制作した「鹿の角御守り」の一部を梼原町のガチャに入れる。

お金はぐるぐる回らないけれど、鹿の角が梼原町と土佐町をぐるぐる回る。

その態勢を「ゆすはらジビエの里」ととさちょうものがたりが一緒に進めていくということが、今回の業務提携の内容です。

上図に示した内容、活動自体はこれからどんどん進めていきますという段階です。鹿の角が媒介する梼原町と土佐町との関係も、少しずつ強固なものにしていけたらと考えています。

ゆすはら雲の上の図書館に設置されたガチャは木目調です