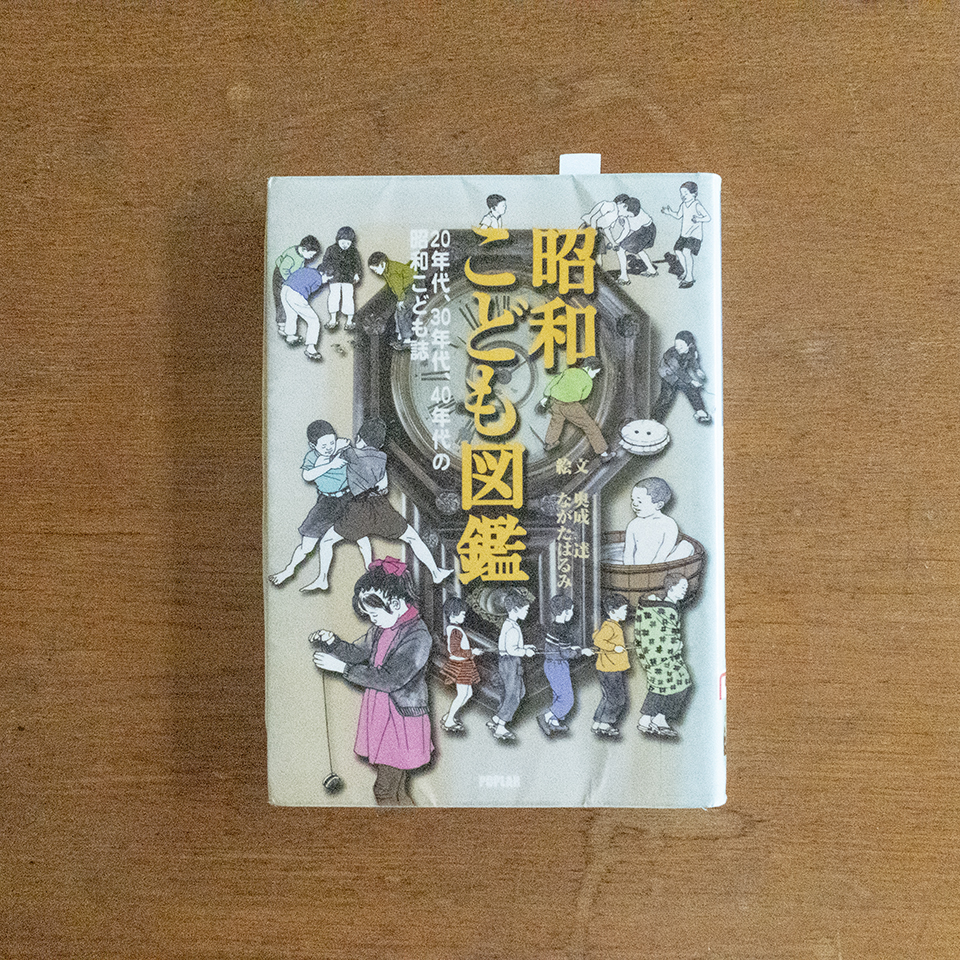

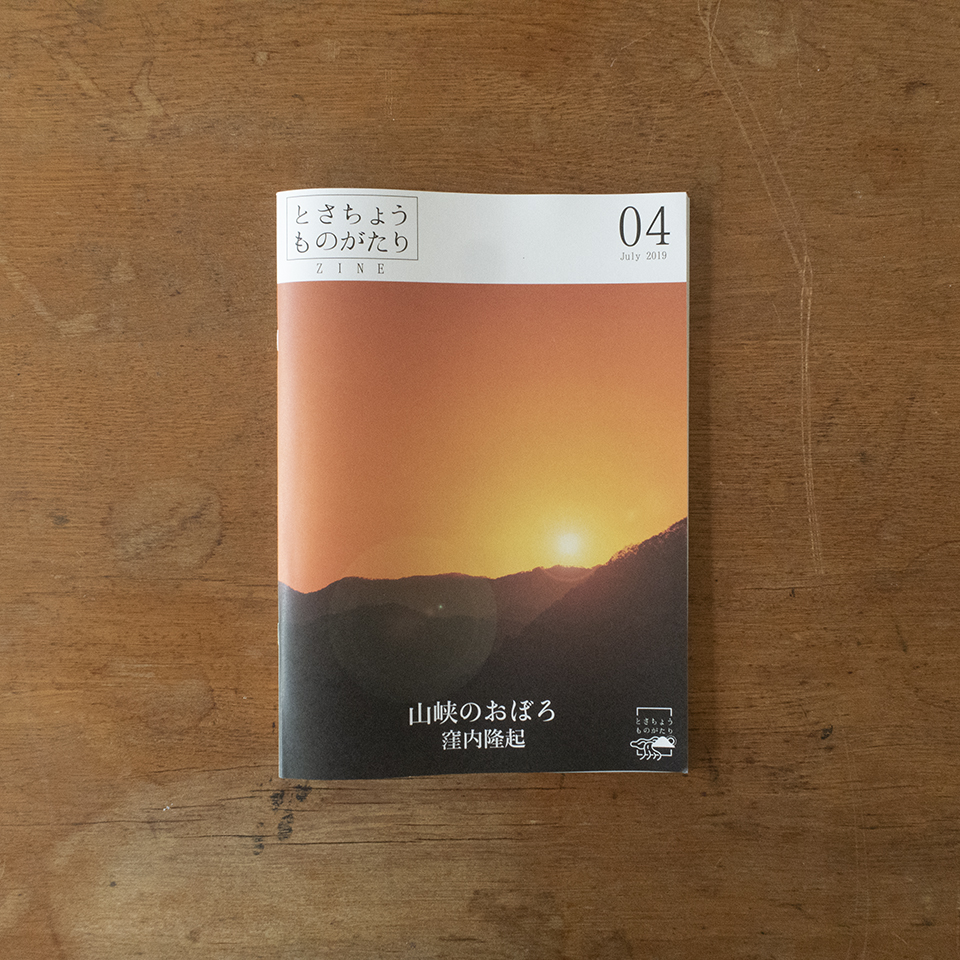

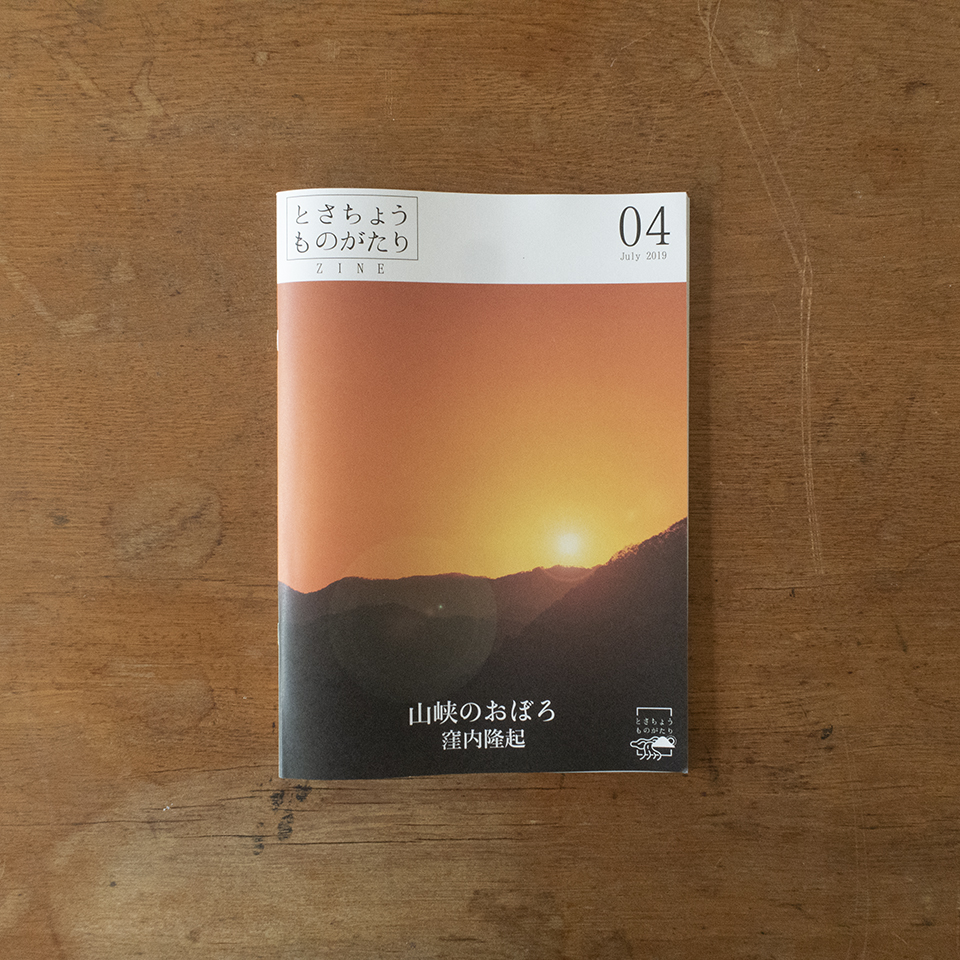

以下の文章は、2019年7月20日に発行したとさちょうものがたりZine04「山峡のおぼろ」文:窪内隆起の巻末に、あとがきとして掲載したものです。

「山峡のおぼろ」のこと 文:鳥山百合子

手渡された茶封筒には、一話ずつクリップで束ねられた直筆の原稿用紙が詰まっていた。少し黄味がかった用紙に青いインクの万年筆で記された物語。大切な何かを託されたような気がして、私は姿勢を正したのだった。

土佐町西石原地区出身で司馬遼太郎さんの編集者だった方がいると聞き、高知市のご自宅に伺った。その人、窪内隆起さんは小学校を卒業するまで過ごした石原での思い出をそれは懐かしそうに話してくださった。自分で作ったという金突鉄砲、わら草履、アルマイトの水筒など思い出の品々を応接間の隣の部屋から出してきては語られる物語。その話は実に80年前のことであるのに、まるでつい最近の出来事のように感じられるのだった。

「石原で過ごした時のことを書いてくださいませんか」

窪内さんは快諾してくださった。

それが「山峡のおぼろ」の始まりだった。

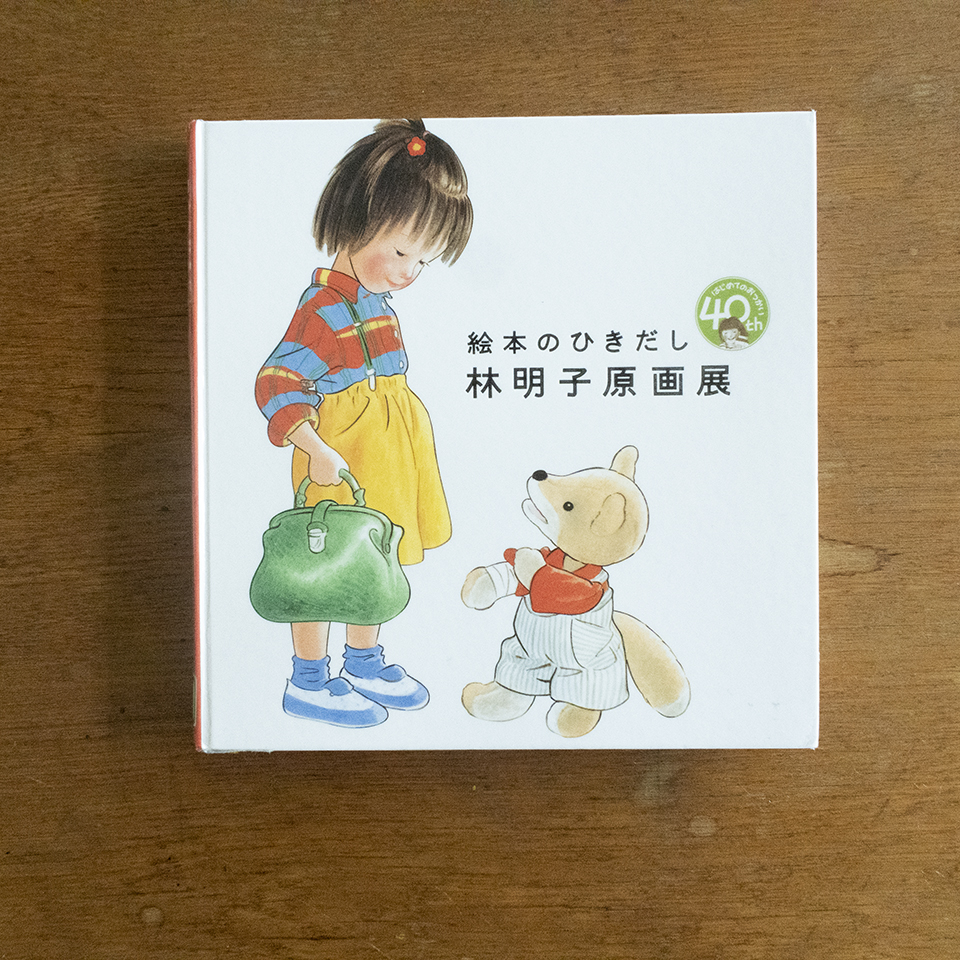

「こんな話を思い出したんですよ」と折に触れて電話をくださり、それが記事になっていった。引き出しに大切にしまわれていた思い出の数々は、いつもどこかで繋がり合い、新たな記憶の扉を開く鍵になっているようだった。

この本に掲載したのは20話だが、実は全部で39の話を書いてくださっていた。一冊にするにあたりどの話を掲載しようか考えていた時に「この話だけは載せてほしいというものはありますか」と尋ねると「いえ、特にありません。みな、思い出の中で平等です」

はっきりとそうおっしゃった。

「人名渕」という話がある。この話に出てくる「モリタカ渕」と「セイゴ渕」がどこにあるのか知りたくて、窪内さんに地図で印をつけてもらい、その場所へ行った。「川へ降りる道は、もう草に覆われているんやないかな」という言葉の通り、どこかわからずじまいだった。石原の人たちにも聞いてみたのだが、皆、口を揃えたように、渕の名前は聞いたことがあるけれども場所はわからない、と言う。

最終的に窪内さんに土佐町に来ていただいた。渕を探して歩いている時、数日前に弟さんと石原に来て渕の場所を確認してくださったことを知った。「兄ちゃん、この辺りやないか?」と行ったり来たりしながら探したのは楽しかったですよ」と笑ってくださった。

渕がある川は道からずいぶん下にあり、木々の枝葉や草で覆われ、簡単に降りることはできなかった。あそこがモリタカ渕だ、という場所を見下ろしながら窪内さんは言った。「昔はあの尖った石はなかったから、きっとこの80年の間に上流から転がって来たんでしょう。川の瀬は昔のままです」

藁ぞうりを履き、つり竿を担いだ窪内少年は、80年後、自分が過ごした川をこんな風に眺めるだろうことを想像していただろうか。重ねてきた毎日のさりげない出来事の数々は、いつどこでどう繋がっていくかわからない。

後日、山の斜面に生い茂る草と竹を掻き分けながら川へ降りた。

「モリタカ渕からセイゴ渕へ川沿いを歩いて移動した」と聞いていたので川岸を歩き、モリタカ渕を目指して上流へ向かった。深い緑の木々。透き通った水のいくつもの筋が一定のリズムでゆるやかなカーブを描きながら足元に流れ込んでくる。魚が光の中を泳ぎ、キュロキュロキュロと何かの鳴き声がする。

突然、轟々と水音が聞こえた。行く手を見ると、岩と岩の間から勢いある水しぶきがあちらにもこちらにもあがっていた。それを避けながら岩の上を歩き、本当に渕にたどり着けるのか不安に思い始めた頃、ふと、鏡のような銀色の水面が広がる場所に出た。

ここだ、と思った。

岸に張り付いた大岩の元は深く澄み、近づくと見た目よりもずっと深いように思われ、じりじりと後ずさりした。気安い気持ちで近づいてはいけないような気がした。

ここがモリタカ渕だった。

小さな砂地に座って、しばらくぼんやりと渕を眺めた。窪内少年はここで生まれて初めてアメゴを捕らえた。その時「小学校入学5日前」。窪内さんは実に細やかなことまで覚えている。形こそ違えど80年前にも渕はここにあった。静かな碧さを湛えた渕はこれからもここにあり、同じように水は流れていくのだろう。

モリタカ渕からの帰り道、夏を告げる雲が山の稜線の向こうへと消えていくのを見た。80年前、窪内さんもこの風景を見ていたのではないか、というどこか確信めいたものを感じた。

窪内さんが過ごした西石原の家に行った。「爪・髪の毛」を埋めたお墓、彼岸花団子を作った「お勇ばあちゃん」の家が隣にあった。あの道この道に窪内さんの記した足跡が見えるようだった。「山峡のおぼろ」の舞台は、ずっと前からここにあったのだ。

移りゆく時代の中で、私たちは、いつのまにか手のひらからこぼれ落ちていく何かを見逃してはいないだろうか。

連載が始まってしばらくした頃「産経新聞福井支局の記者だった頃の友人が、20年ぶりに連絡をくれた」と窪内さんが弾んだ声で話してくれた。インターネットで「山峡のおぼろ」の記事を見て「いやー、お前の写真と名前をみてびっくりしたぞ!」と電話をかけてきてくれたという。

窪内さんの記した物語「山峡のおぼろ」が、懐かしい人や大切な人とのたて糸とよこ糸を紡ぎ直すような存在になるのであれば、こんなにうれしいことはない。

そこからまた新しい物語がつくられていくのだろう。物語が生まれるということは、きっとそういうことなのだ。

Zine 04号を発行しました!