土佐町役場の職員が町の皆さんに届けた幸福度調査の回答用紙やインターネットでの回答が、続々と返ってきています。

「私のところにも来たし、娘のところにも来た」「私のところには来んかった。答えたかったのに〜」などなど、色々な感想をいただいています。

町の皆さんは幸福度調査の質問をどんな風に考え、答えたのでしょうか?

とさちょうものがたり編集部は、以前皿鉢料理の作り方を教えていただいた土佐町地蔵寺地区の長野静代さんにお願いをして、土佐町ならではの質問にいくつか答えていただきました。ご本人の了解を得て、長野さんがどんな風に答えたのか、ここで紹介したいと思います。

長野さんは、質問文を読み、じっくり考えて答えてくれました。

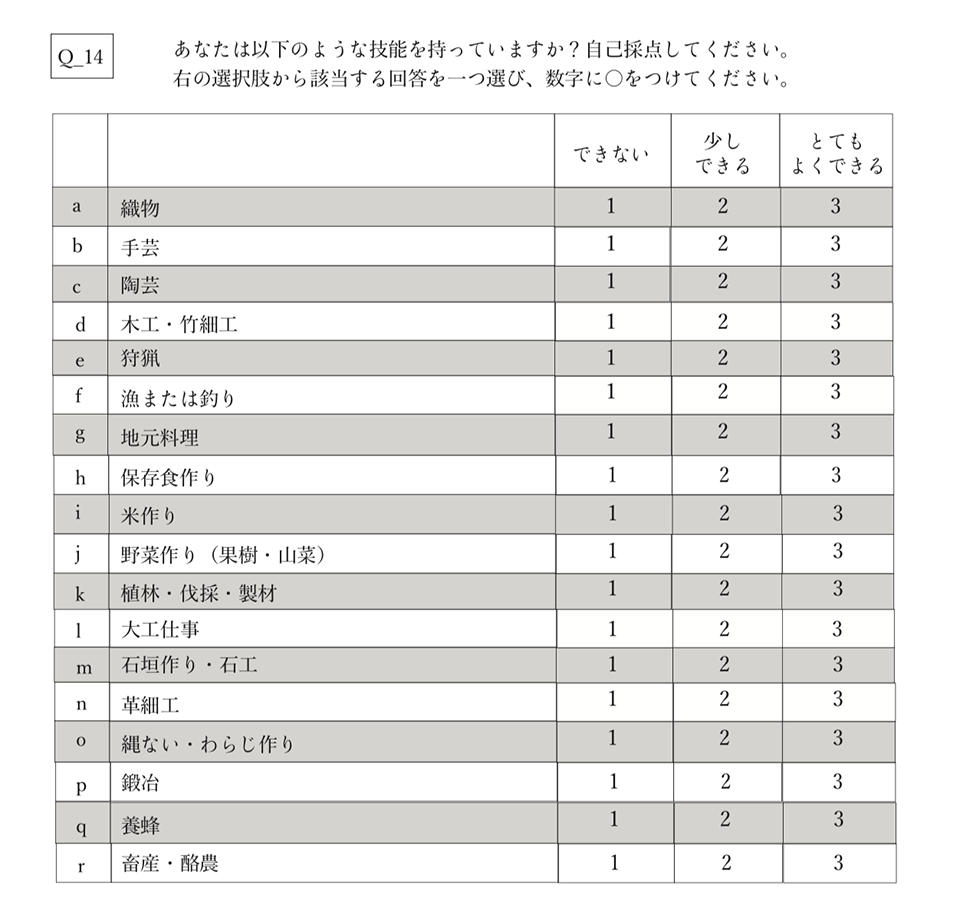

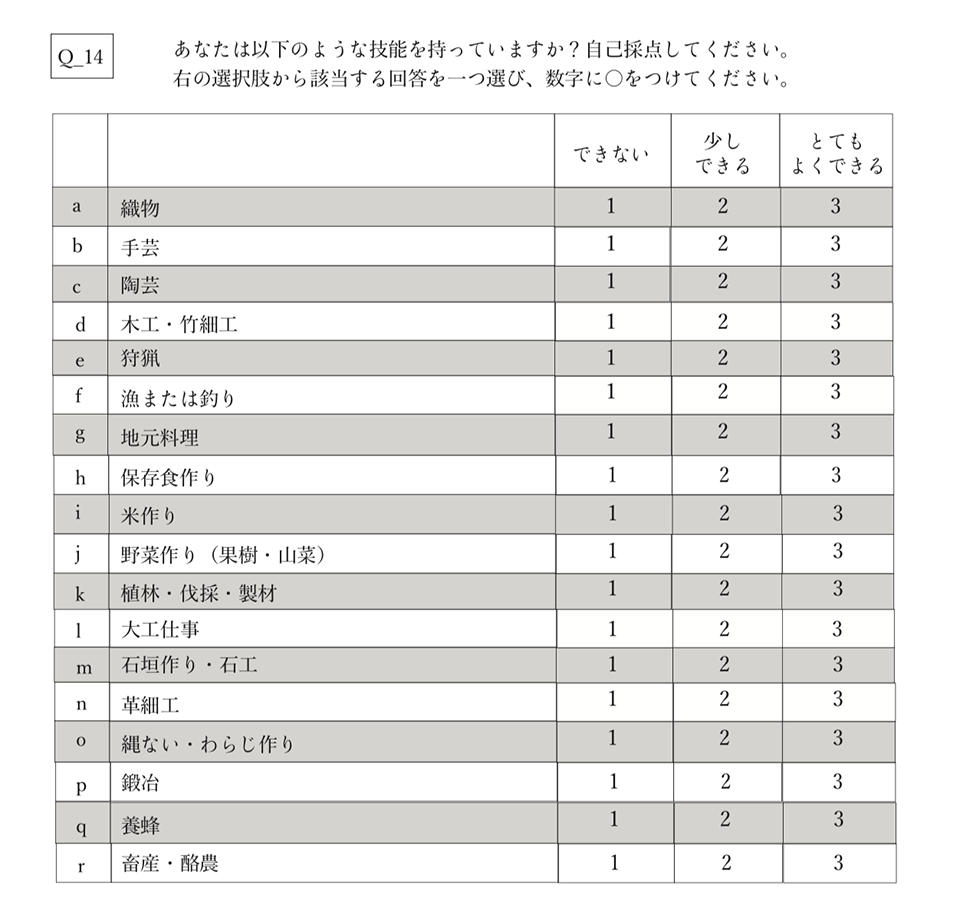

これはブータンの幸福度調査を元に作られた質問です。土佐町で昔から引き継がれてきた技や手仕事の数々が並びます。

「地元料理…、うーん、“少しできる”、かねえ」

「え?長野さん、“少し”ではないでしょう?」と思わず言ってしまった編集部。

長野さんの作る「さば寿司」は本当に美味しいと、土佐町の多くの人が知っています。他にもゼンマイの煮物や季節の野菜の天ぷら…。40年以上、地元の食材を使って美味しいものを作り続けてきた長野さんの技は「少しできる」どころではありませんが、このような質問の形になると謙遜して答えてしまうのかもしれません。

「米作り…、昔、私一人で6反(約60a)作っちょったよ。草刈りするのが大変でねえ」

「野菜作り…、私は野菜づくりが大好きでね。間があったら畑するの好き。畑がすいちょったら植えたいしね」

「縄ない・わらじ作り…、わらじは子どもの頃からよく作ったねえ。昔は今みたいに何でも買えなかったから、何でも作ったよ」

出てくる数々のエピソード。項目のひとつひとつがゆっくりと長野さんの持っている引き出しを開いていくようでした。重ねてきた記憶がしまわれているその引き出しは実に深く、ゆたかです。

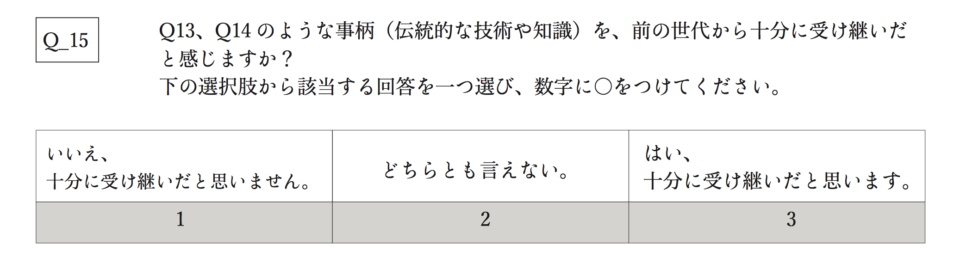

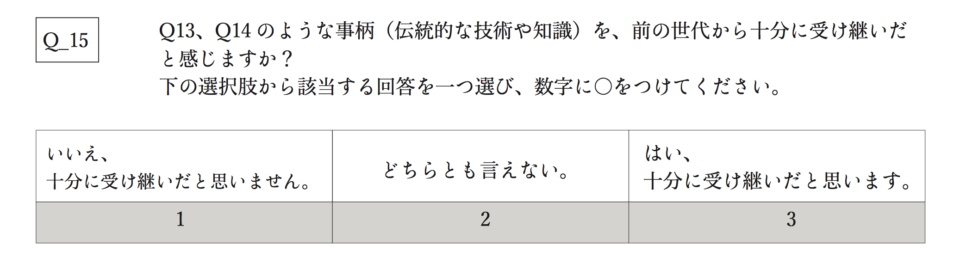

長野さんの答えは「3」。長野さんのお母さんも色々作る方だったそうです。その背中を見て育った長野さんは、8歳の頃から自分のお弁当を作ったり家のお手伝いは何でもしていたそうです。「粟や稗、麦を育てて、ひえばっかりのご飯を炊いてね、お弁当箱からボロボロこぼれてね…」と長野さん。

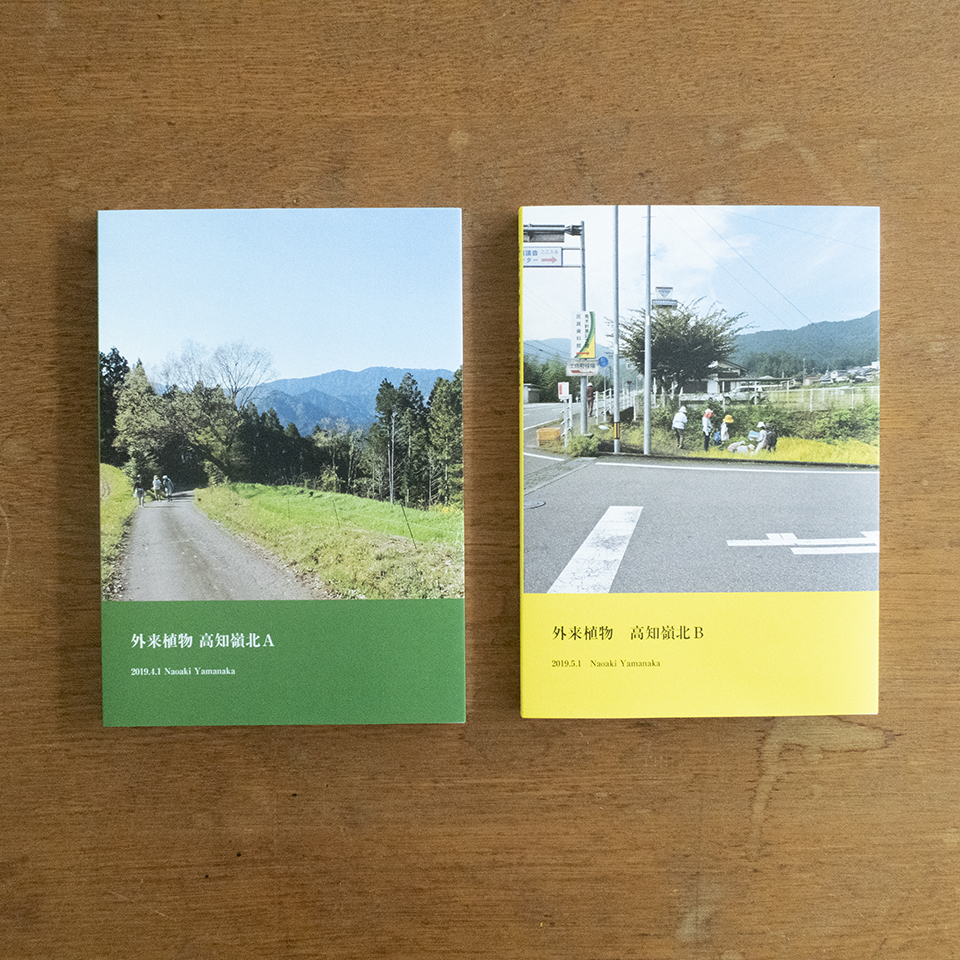

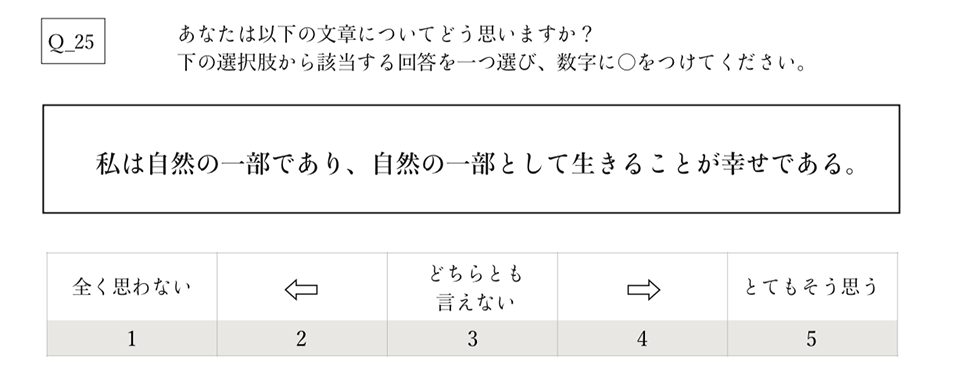

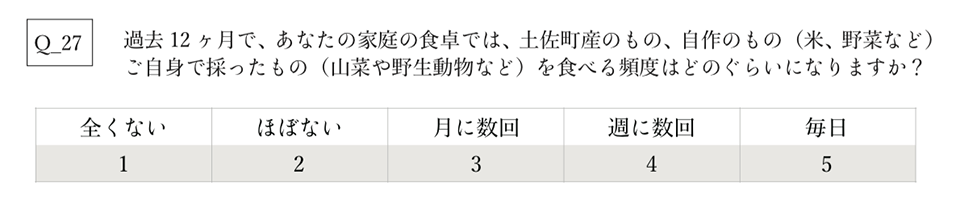

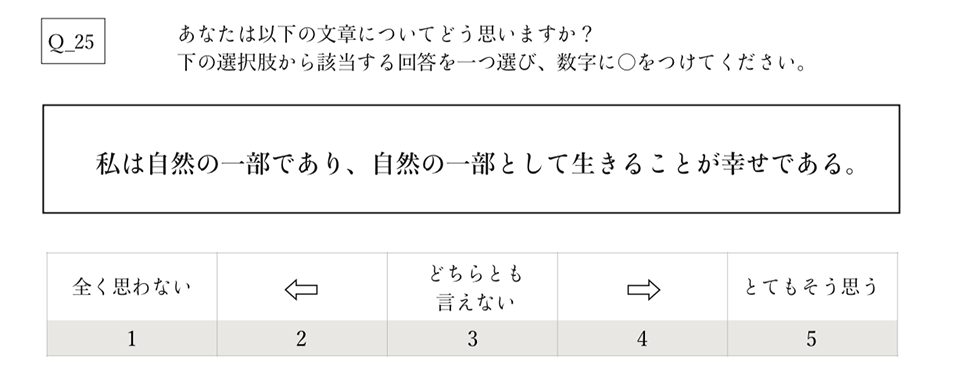

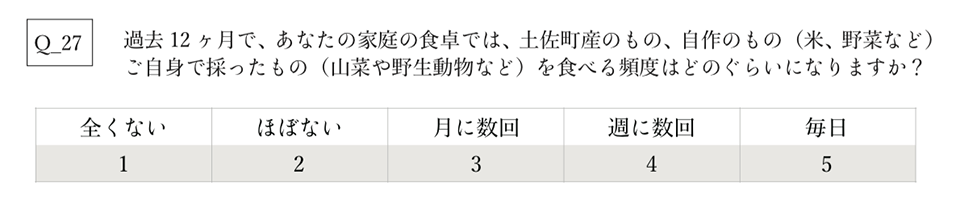

こちらもブータンの質問を元に作られています。

「幸せよねえ、今は本当に。自分は自然の一部だなあと思う。そうねえ、今は豊富に何でもあるから、幸せに生活させてもらいゆうと思います」

長野さんのその言葉には、言葉として語られないこと、長野さんが重ねてきただろう実感が込められていました。

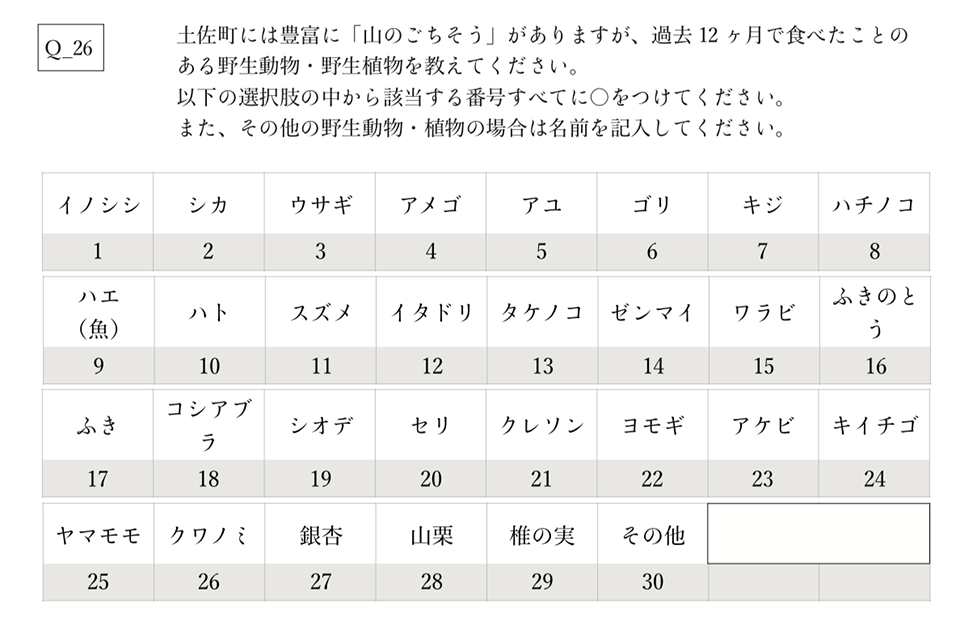

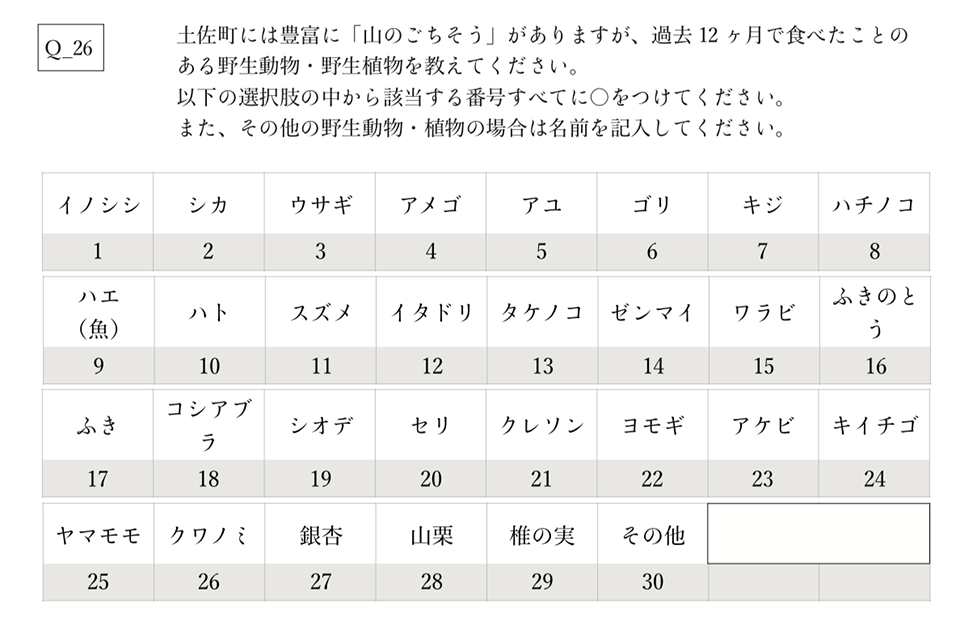

「イノシシ、シカ、アメゴ、アユ…、ハエ、イタドリ、タケノコ、ゼンマイ、ワラビ、ふきのとう(以前長野さんは皿鉢料理の一品として、ふきのとうの天ぷらの作り方を教えてくれました)。ふき、コシアブラ、しおり、せり、クレソン、よもぎ、アケビ、キイチゴ、ヤマモモ、山栗。クワノミは最近は食べんねえ。」

「山のごちそう」にたくさんの丸がつきました。

長野さんは「5」に丸をつけました。

「毎日ばあ、家で作ったものを食べゆう。野菜も全部作ってるからね。間があったら畑するの好き。畑がすいちょったら植えたいしね。今はジャガイモもどっさりあるし、ニンニクも太い玉になっちゅう。玉ねぎも作っちゅうしね。夏野菜のなす、かぼちゃ、トマトも植えちゅう。ナスは家で作ったのを焼いて食べたら美味しいがね。次に何を植えようかなあって考えるのが楽しみ。」

長野さんは裏の畑を案内してくれました。

じゃがいもの花が咲いていました。「もう食べられるよ」と長野さん。

ねぎ、キャベツ、ニンニク、玉ねぎ、赤玉ねぎ、夏大根…。長野さんの毎日の食卓はこの畑からうまれます。

「持っていきや」と畑から抜いてくれた玉ねぎとにんにく。

土が近くにあり、自分で作ったお米や野菜を自分で料理して食べる。そのことをあたりまえのように感じる人は土佐町では多いかもしれません。でもそれは本当に「あたりまえ」なのでしょうか?

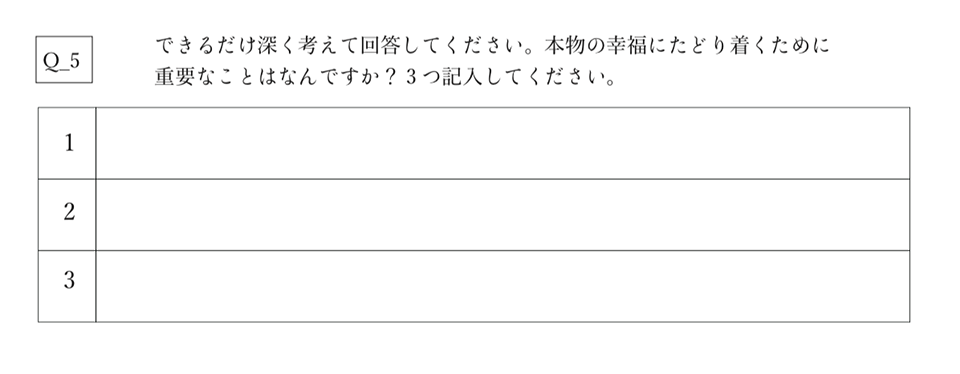

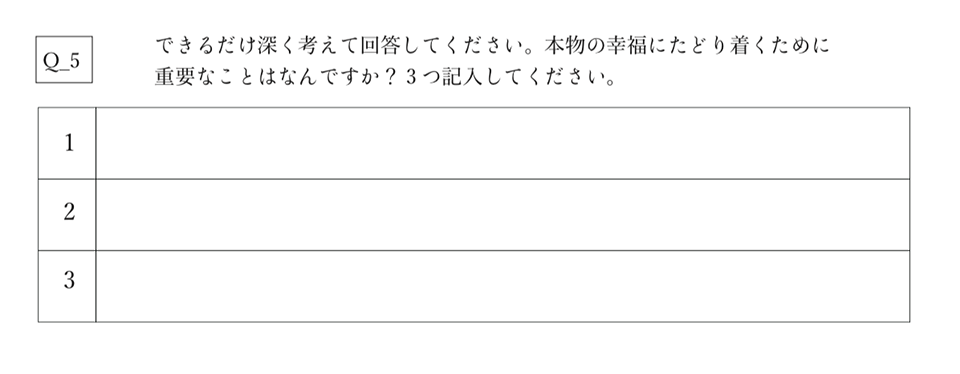

「本物の幸福…。そうねえ、健康で美味しいものをずっと作れるのが一番しあわせ。健康が第一。美味しいものを作ってみんなに喜んでもらうのが、私はしあわせ。」

長野さんはこう言って、そっと笑いました。

月に2回、土佐町社会福祉協議会が毎月各地域で開いている「あったかふれあいセンター」へ、長野さんは料理を作りに行っているそうです。みんなで「来月は何にしようか?」と食事のメニューやおやつを考えるのが楽しみなのだそう。

「いつまでできるかなあと、そればかり考えてる」と長野さんは言います。

「仕事はすればなんぼでもありますね。果てがない。それが生きがい。」

長野さんのお店には毎日のように色々な人が集います。田んぼの仕事が終わって午後から来る人。コーヒーを飲みに来る人…。そのことを長野さんはとてもうれしそうに話してくれました。長野さんの心に浮かぶ人たちの姿がすぐそばに見えるようでした。

土佐町の人たちの幸福度調査アンケートは、これから高知大学の協力も得て集計に入ります。

アンケートの結果は「土佐町のものさし」でまたご報告します!

*長野さんのことを書いた記事はこちらです。

40年目の扉

*長野さんに教えていただいた「さば寿司」「皿鉢料理」の作り方はこちらです。

皿鉢料理 その2 さば寿司

皿鉢料理 その10 盛りつけ

*アンケート内容に興味のある方は、ぜひこちらからご覧ください。