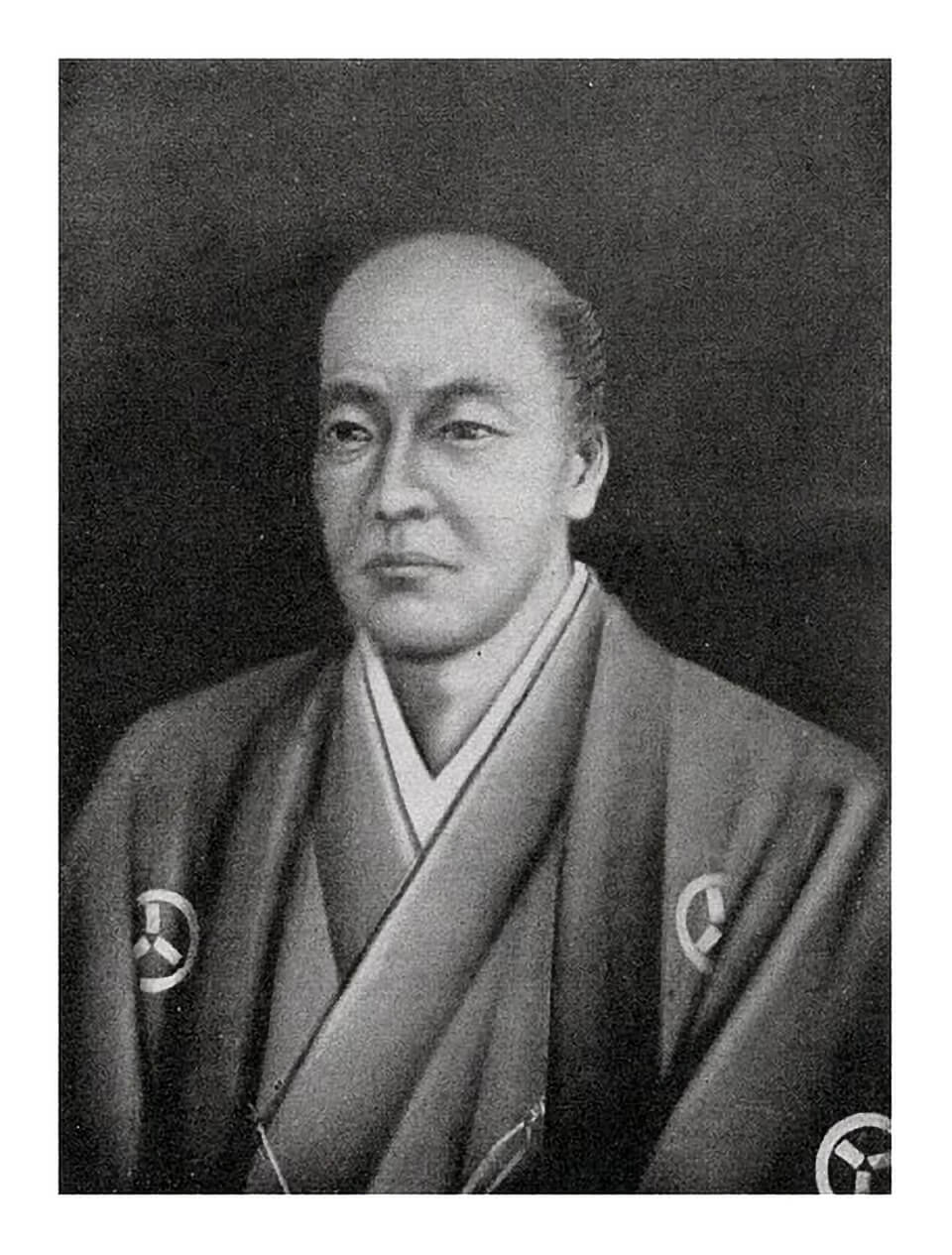

野中兼山肖像

野中兼山(のなか・けんざん)

土佐町に暮らしているととてもよく聞く名前です。でも実際に何をした人なのかは、あまり知らなかったり。江戸時代の殿様?家老?

今回は、「土佐町史」という分厚い本の中に書いてある「野中兼山」についての記述を元に、少し柔らかくかみ砕いてお送りします。

兼山について知らなかった方はふむふむと、すでに知っていた方はいまいちど復習のつもりで読んでいただければうれしいです。では早速いきましょう!

数奇な運命ー幼少期

兼山の父、良明は土佐藩主である山内一豊の甥で、一豊の信頼も得ていた人です。そのままいけば兼山もいわゆるエリート又はぼんぼんとして育ったことでしょう。一豊は良明に対して幡多郡中村2万9千石を与えると約束していました。

しかし、一豊が死去します。藩政は一豊の弟である康豊が仕切ることになりますが、例の約束「幡多郡中村2万9千石を与える」は反故にされました。

それが理由で良明は土佐を無断出国、現在の姫路に移り住み、浪人生活を送ります。兼山が生まれたのはこの頃(1615)です。

浪人生活が祟ったのでしょうか、兼山4歳のときに父・良明が亡くなります。以降、母に連れられ「上方を流寓し」とありますので、この時期の母子は相当な苦労があったように思います。

転機

兼山13歳の頃、父のいとこであり土佐藩家老でもあった野中直継の養子になります。直継の娘・市の入り婿となったようですね。町史には「一陽来復であった」とあります。

無断出国した父のおかげで流浪の暮らしを母とともに送っていた兼山ですが、ここでやっと土佐に戻り、世に出る足がかりをつかみます。

土佐藩家老に

しばらくは養父・直継とともに出仕していたようです。(父子勤)

1636年、養父・直継が亡くなったことにより家老職を継ぎ、奉行職として勤務。「二代藩主山内忠義の信頼をえて藩政を委任された」とあります。殿さまによほどの信頼をされていたのでしょう。

この時から土佐藩政治がすなわち兼山政治となります。「在籍30年を超える長期間縦横にわたって個性的な施策を打ち出した」つまり兼山無双状態に入ります。

兼山がやったこと

これは非常に長くなりそうな部分なので、できるだけ端折った説明にしたいと思います。大ざっぱに言えば、兼山の施策は「後進性の克服」。具体的には‥

- 南学(朱子学)の導入

- 堰・用水路の建設

- 港湾の修築

もちろん上記の3つでおさまるものではないのですが、一旦は理解を進めるためにここまで極端に省略したいと思います。

この3つの柱は、後世にも多大な影響を残すほど目覚しい成果を生み出したわけですが、光が強ければその分影も強くなるようで、兼山政治の「負の影響」も同時に伝えられています。

特に堰や港湾の土木事業に関しては、そこに労働力として駆り出された民たちの扱いは苛烈なものであったようです。

新田を開拓し、せっかく定住したかに見えた農民は、その労働を怖れるがあまり逃亡した。いわゆる「走り者」がとても増えたという記述が土佐町史に見られます。

その苛烈な領民の扱いが、のちに兼山失脚の表向きの理由になっていくのです。

兼山辞任劇

そんな絶対的な「兼山無双状態」は27年間つづきます。独裁的な権勢が27年もの間継続するというのは、現代の視点から見れば少しギョッとすることではありますが、それだけ兼山が二代藩主山内忠義に信頼されていたということと、実際に目に見える成果も多く出していたということでしょう。

しかし1663年7月、三代藩主山内忠豊が土佐に帰国。ここから一気に旗色が変わります。

おそらく27年間、反兼山派のなかで燻ってきていた不満という火薬が着火してしまったのでしょう。「領民を過度に疲弊させた」という理由で、わずか10日ほどで兼山は辞職に追い込まれたのです。

明らかなクーデターでした。兼山は何の抵抗も示さずこれを受け入れ辞職、同じ年の12月15日に急逝します。

兼山死後の家族

兼山死後も、反兼山派の粛清の嵐は止みません。1664年3月、野中家は改易。改易というのは「所領、家禄、屋敷の没収および士分の剥奪」を意味しました。

遺された家族は現在の宿毛市に幽閉となり、男女ともに婚姻を禁じられ、子孫を作ることができずお家断絶となります。

ここまでやるかと、現代の視点から見れば非常に苛烈で冷酷な仕打ちに思えますが、町史では「冷酷無情は権力の属性といえる」と喝破しています。

婉という女

少し余談になります。土佐町のお隣、本山町に生まれた大原富枝という作家さんは地元ではよく知られた存在です。

この大原富枝さんの1960年発表の作品で「婉という女」というタイトルの名作があります。

この物語の主役が、野中兼山の娘であった野中婉(のなか・えん)という女性。

先述した、兼山が失脚し病死した1663年は婉は4才の子どもでした。それから野中家の長い幽閉生活が始まります。幽閉の目的は「子孫を断絶させるため」、つまり男子が死に絶えるまでが期限でした。

1703年、野中家最後の男子であった四男が自死したため、婉は44歳にして初めて幽閉を解かれます。

長い幽閉生活のあいだに、谷泰山という支援者から文通によって儒学や詩歌、医学の指導を受けていました。

釈放後は土佐郡朝倉に住み、医師として開業、日本初の女医であったと伝えられています。診断法は独特なものであったようで、糸を用いて橈骨動脈を診断するという話が残っています。当時の患者たちはこれを「おえんさんの糸脈」と呼び、名医として多大な敬意を持って接していたということです。

これで野中兼山の人生の大まかなストーリーはおしまいです。次回は、野中兼山が残した現在の土佐町にも続く影響について書きたいと思います。

※この記事は「土佐町史」の「野中兼山と土佐町」という一章を元に書かれていますが、文責はとさちょうものがたり編集部にあります。

当時、この部落には至る処に杉檜の大木があった。

当時、この部落には至る処に杉檜の大木があった。

お婆さんは話を続けた。

お婆さんは話を続けた。

土佐町の森に竹やんという人がいました。

土佐町の森に竹やんという人がいました。