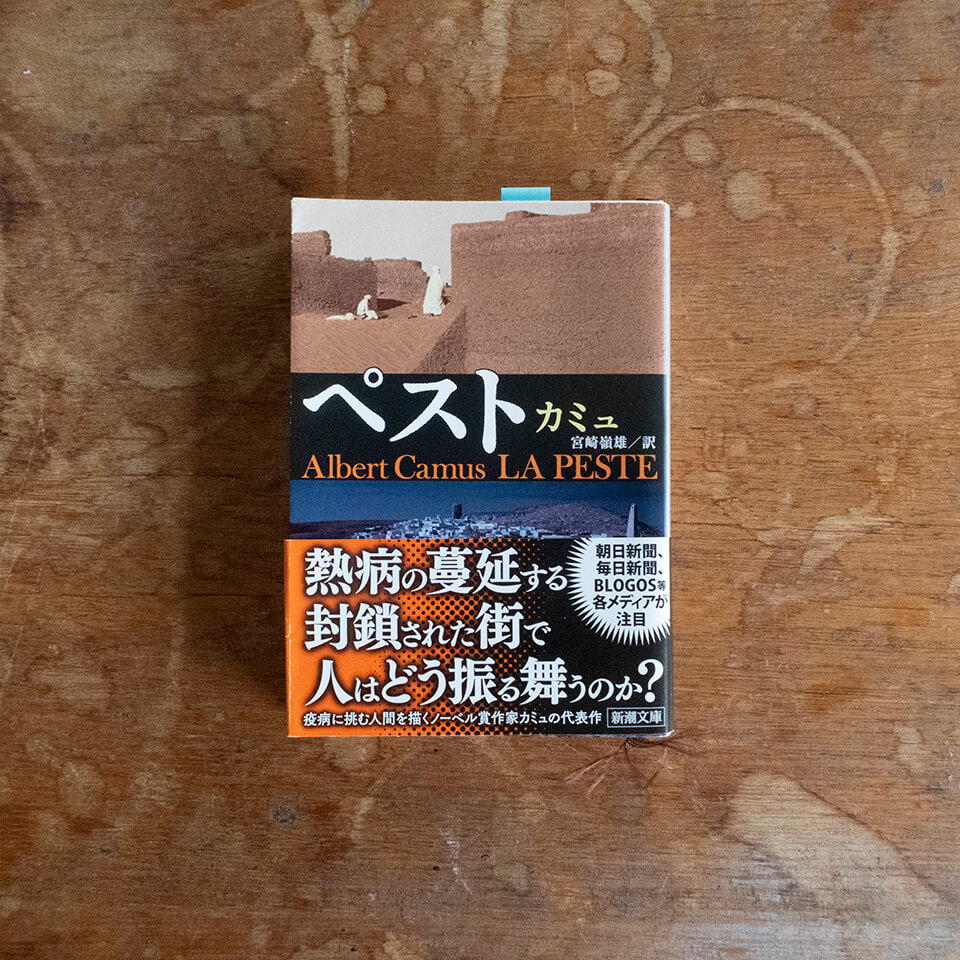

「ペスト」 カミュ著, 宮崎嶺雄訳 新潮文庫

コロナの時代に再度ブレイクしている小説「ペスト」。ペストの流行を扱った小説です。

アルジェリアのオラン市という港町が舞台、医師ベルナール・リウーが傍観者の立場で語るという構成です。医療従事者の疲弊、ロックダウン、死者を葬る場所さえなくなりかねない現実。

令和の今「コロナ」と過ごす日々、昭和44年発行の「ペスト」の内容がゾッとする程ソックリです。

哲学者カミュの描写は複雑な精神・社会情勢分析等難解でもあります。我慢して、我慢してやっと読み終えました。

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

水野年方 「三十六佳撰 夕陽 慶安頃婦人」 (1893)

とさちょうものがたりを訪れてくださる皆さま、いつもありがとうございます。

とさちょうものがたりは8/11(火)から14(金)までお盆休みに入ります。

再開は8/17(月)になります。とさちょうものがたりSHOPでのアメゴの販売などはお休み中も継続しておりますので、ぜひご覧になってください!

*画像はあくまでイメージです。本文と直接的な関係はありません。

新型コロナウィルスの影響のため、飲食店や宿泊業、商店などの経営状態が悪化し、お店の存続が危うくなっている状況が全国的に続いています。土佐町も同様で、主要な産業である第一産業も大きな影響を受けています。

今年の5月、とさちょうものがたりのネットショップでは「コロナ支援」として、土佐町の花農家・澤田みどりさんが育てた金魚草を販売しました。今回は、土佐町でアメゴの養殖を行なっている西村公己さんが育てたアメゴを販売します。

7月のある日、土佐町の方からとさちょうものがたり編集部にある相談が寄せられました。新型コロナウィルスの影響で「西村公己さんがアメゴが売れなくて困っている。とさちょうものがたりで何とかできないだろうか」という内容でした。

早速お会いして、「土佐アメゴ養殖」代表の西村公己さんにお話を伺いました。

西村公己さん

西村公己さんは今から40年前に土佐町にUターン。お父さんが始めたアメゴの養殖を引き継いだそうです。当初、アメゴは飛ぶように売れ、アメゴの稚魚も多くの業者さんに届けていたそうですが、年々売上は減少。それでも40年間続けることができたのは「お客さんが美味しいと言ってくれるのが嬉しいから」と公己さんは言います。

公己さんはこれまで地域のイベントや県内外のホテルに出荷していたそうですが、新型コロナウィルスの影響でその需要が激減。アメゴが売れず、「普段なら、生け簀にいないはずの魚がまだおる」状態で困っているということでした。

今年の5月、同じく土佐町の花農家さんである澤田みどりさんがとさちょうものがたりのネットショップで金魚草の販売し、多くの方が購入してくださったこと伝えると、「ぜひネットショップで販売してみたい」ということに。

アメゴは「渓流の女王」と呼ばれ、綺麗な水の中でしか生きることができない川魚です。かつては山間部で暮らす人たちの貴重なタンパク源だったといいます。栄養価が高い上に、皮目が香ばしく、ふっくらとした身が美味しい魚です。

土佐町に住む人たちは、幼い頃から保育園や地域のイベントで「アメゴつかみ」をし、まず塩焼きにして食べることが多いです。その美味しいこと!子どもたちは、その味を体に叩き込まれて大きくなります。土佐町の人たちのソウルフードのひとつと言っていいでしょう。

土佐町の西村公己さんが育てたアメゴを産地直送します!アメゴの売上は、ネットショップの決済手数料3.6%を除き、全額公己さんへ支払われます。

アメゴはスーパーマーケットには出回らない川魚です。「今回初めて知った!」という方に、ぜひ味わってほしいです。また、今年はコロナウィルスの影響で夏休みに帰省することができない方も多いと思います。この機会に、故郷の懐かしい風景をアメゴの味と共に思い出すのはいかがでしょうか?

一匹あたりの大きさにもよりますが、上の写真のアメゴで1㎏、だいたい8~9匹ほどになります。冷蔵した状態で届きます。この金額で販売するのは、8月10日〜9月末限定です。(それ以降は通常価格になります。)

お届け方法は3つ。3種の商品ページがありますが、配送方法・送料のお支払いが異なります。届く商品は同じです。

*支払い方法で「銀行振込」を選択した場合、振込手数料はお客様の負担となります。

①送料込み 3100円

・箱(60サイズ)に入って届きます。

・北海道・東北・沖縄・離島は輸送に時間がかかり魚の鮮度を保つことが難しい為、送ることができません。ご理解いただければ幸いです。

・到着日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・到着日の指定がない場合は、注文をいただいてから通常5日程度でお届けできる予定です。

②送料着払い 2100円

・箱(60サイズ)に入って届きます。お受け取り時に送料とチルドゆうパック料がかかります。

・北海道・東北・沖縄・離島は輸送に時間がかかり魚の鮮度を保つことが難しい為、送ることができません。ご理解いただければ幸いです。

・到着日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・到着日の指定がない場合は、注文をいただいてから通常5日程度でお届けできる予定です。

③直接お渡し 1700円(高知県内の方限定)

「土佐アメゴ養殖」での受け渡しになります。(ビニール袋に入った状態でお渡しします。)その際はマスクの着用をお願いします。

・日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・炭の追加代金500円で現地での塩焼きも楽しめます(詳細やご予約は直接以下の土佐アメゴ養殖連絡先にお問い合わせください)

土佐町とお隣の土佐山村の境界線にそびえ立つ工石山。土佐アメゴ養殖はこの山からの湧き水を直接引いてきて、その清流でアメゴを育てています。

工石山の清流は石灰を多く含み、ミネラルが良質なアメゴを生育させるそうです

土佐アメゴ養殖の養殖場

穴郷川の清流。土佐アメゴ養殖はこの流れの水を引いています。

餌をあげると踊るように跳ねる!時々、上流の天然のアメゴも混じって泳いでいるとのこと。

アメゴには色々な食べ方があります。

適量の塩を振りそのまま焼きます。土佐町では串にさして炭火で焼いて食べるのがスタンダードです。もちろん、お家の魚焼きグリルやフライパンで焼いても美味しいですよ!

身がホクホクのプリプリ、抜群のおいしさ!頭から尾っぽまで全て食べられます。炭の追加代金500円で現地での塩焼きも楽しめます(詳細やご予約は直接土佐アメゴ養殖にお問い合わせください)

ひらきはお家で作れます。アメゴは骨が柔らかいので、焼いて丸ごと食べられます。

アメゴを背開きして内臓をとりだし、血をきれいに洗い流す。1ℓの水に10%の塩を溶かしたものに1時間ほどつけ、半日陰の風通しが良いところへ干します。

アメゴはお寿司にもなるのです。長野商店の長野静代さんに作っていただきました!

背開きしたアメゴに塩をして一晩おき、柚子酢と酢を合わせたものに2時間ほどつけます。中に寿司飯を詰めて、形を整えて出来上がり!

他にも「アメゴの甘露煮」や「アメゴのフライ」も美味しい!ぜひ試してみてください。

西村さんが育てたアメゴが多くの人の元へと届きますようにと願っています。

先にも書きましたが、この新型コロナウィルスの影響で、これまで大切に育ててきた事業がこの数ヶ月苦しい状況を迎えているという方々が多くいると想像しています。

もちろん微力ながら、とさちょうものがたり編集部も具体的になにができるのか? そういうことをずっと考えてきました。

今回の記事や「みどりさんの金魚草を買ってください」で紹介させていただいたネットショップでの販売は、現時点での私たちの見つけた答えの一例です。

実際にやってみないことにはどうなるかわからないような段階ですが、「町のために、私たちができることを(小さくても)やる」という姿勢をとさちょうものがたり編集部は貫こうと思っています。

今回のような動き、リアルとネットの橋渡しを担うような仕事を、もし必要とされている土佐町の事業者の方がいらしたら、遠慮なく編集部に声をかけてください。

とさちょうものがたり編集部

メール: info@tosacho.com

電話:0887-72-9260

前編はこちら。

火が入っている間、窯の中は見ることができないから、煙の状態によって炭の様子を想像する。最初は真っ白な湿っぽい煙で温度は低い。時間とともに木酢液のような匂いが強くなり、色は段々と薄くなる。最後の方は紫っぽい透明な煙で、手で触れられないほど熱い。この煙が空に棚引く感じで火を止める時期が分かる、らしい。このタイミングについて何度も説明を聞いたが、結局僕にはよく分からなかった。火を止めるのが遅れれば、炭は灰になるし、早すぎれば良質の炭にならない。結局最後は「こんなもんかな」と空気穴を塞ぎ、火を止めた。火を点けてから丸三日間燃え続けたことになる。

炭は、窯の熱が下がったら取り出すことができる。しかし、行こう行こうと思いつつ、時は過ぎ、頭の中からすっかり抜け落ちてしまった。

そして二年以上を経て、炭窯の持ち主さんから連絡をもらい、「あっ」と記憶が蘇った。

季節は梅雨の真っ最中。窯内部は湿気を含み、炭出しするにはあまりよくない時期だが、また忘れてしまったら何年も後になってしまうかも知れない。興味があるという友人に声を掛け、またあの炭窯に向かった。

前のことなどとうに忘れていて、さて、窯の入り口が分からない。持ち主さんに電話で聴きてやっと思い出した。

被せていた土を掘ってみると、ぽっかりと穴があいた。手を入れてみるとひんやりとしてる。さらに周りの土をどけ、人一人がやっと通れる幅になった。土と石でできただけの真っ暗な空間に入るのは少し勇気がいるが、這いずるように中に入った。外は夏のような気温だが、窯内は涼しく、周囲の音も遮断され別の世界に来たみたいだった。暗闇に目を慣らすと、折り重なっている木炭が見える。

懐中電灯の頼りない光を照らし、土囊袋や米袋に炭を詰めては外の友人に渡す。狭い窯の中にいると時間の経過や外様子がよく分からず、奇妙な感覚だが、出入り口から差し込む眩しい光が、外と繋がっている安心感を生んだ。

取り出したのは、軽トラの荷台約二杯分。詰め込んだ木の半分は炭となり、半分は灰になってしまった計算だ。

家に持ち帰って、適当な長さに切り、ありったけの土嚢袋や米袋に詰めて、縁の下の芋室に保管することにした。

早速七輪で餅を焼いてみる。

まだ水分を含んでいるからか、火力は弱い気がするが、ちゃんと乾燥させたら問題ないだろう。

炭は燃やすと温度が一定になるので、揚げ物などは薪よりも調理しやすい、と奥さんが言っていた。

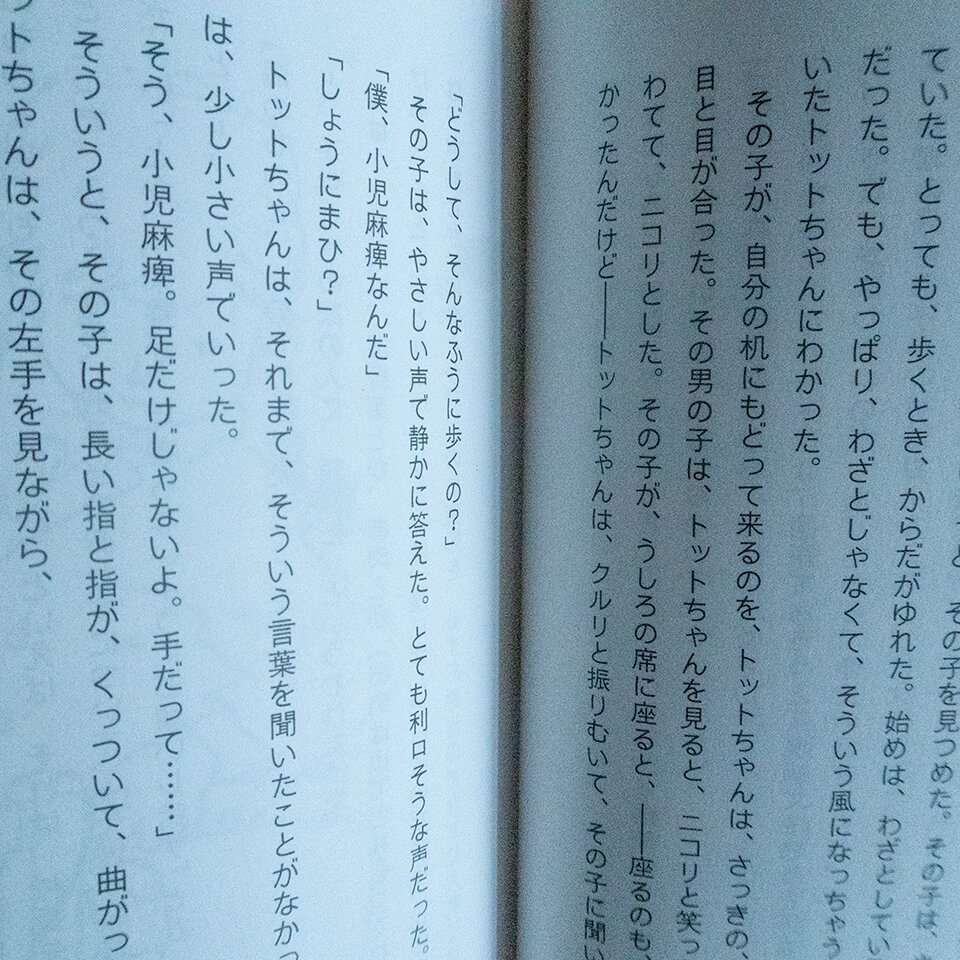

「窓ぎわのトットちゃん」 黒柳徹子 講談社

今を去ること40年前の大ベストセラー。読んだことのある方は多いでしょうし、読んでなくても書名に覚えのある方もおありでしょう。

“これは、第二次世界大戦が終わる、ちょっと前まで、実際に東京にあった小学校と、そこに、ほんとうに通っていた女の子のことを書いたお話です” ではじまる本当にあった物語。 周りの空気を読むとか、同調するとか忖度なんか一切ない、好奇心旺盛で心のままに行動するトットちゃん。何をしても何を言ってもまるごと受け止めて「君は、本当は、いい子なんだよ!」と声をかけてくれる校長先生。

子どもたちに関わる大人がみんなこの校長先生のようなスタンスで子どもに関わっていければ、子どもにとってどんなに生きやすい社会となることか…。

数日前、炭焼釜から炭を出した。

二年と五ヶ月前に焼いた木炭だ。

2018年三月、名高山に炭窯を持つ方に「焼いてみんかよ」と声を掛けてもらった。それまで別の場所で炭作りの見学はしたことあったけど、実際に手を動かすのははじめてだった。

炭となる雑木を集めるのは、一番手間の掛かる行程のひとつだろう。必要な量は窯の大きさによるが、歩留まりをよくするため、材料となる枝木を窯内にできる限り詰め込まないといけない。今回、周囲の木を切らせてもらい、軽トラ3.5車分くらいになった(これでも少し足りなかった)。集まった木のほとんどは窯主の方に伐採してもらったので、なんだか申し訳ない気持ちだったが、その他の作業はなるべく自分でやるように努めた。木や枝は、窯に入るように適当な長さに切っておく。

狭い入り口から炭窯の中に潜り込んで、外にいる友人に木を放り込んでもらう。出入り口からの光を頼りにして、奥から順番に立てて並べていく。隙間があると木から木へうまく熱が伝わらず、良い炭にならないので、曲がった木や枝をパズルのように組み合わせる。湾曲した天井の空間には木を横にして空間を埋める。焚き口周辺は高温になり、どうしても燃え尽きてしまうから、炭としては使いにくい太い切り株などを置く。より上質でより多くの炭を取るにはいろんなコツがあり、経験と技術が必要だ。行程の最初から最後まで地域の方々にアドバイスをいただいた。なんとか材を入れ終わり、出入り口を石と土で閉じた。

いよいよ炭を焼く。

出入り口の隣にある火口で薪を燃やして、窯の温度を上げていく。火が木に移るまでとにかく薪をどんどん焼べる。焚き口の反対側にある煙突からは最初蒸気が出て、そのうちモクモクと白い煙が排出される。中の材が燃えはじめた合図だ。

家から炭窯まで車で20分ほど離れているが、途中で火が消えないように数時間ごとに往復して見回った。初日の夜は窯の前に車を停めて、夜通し火の番をした。夜の冷え込みはまだ強い三月の山。車内で布団に丸まりながら時折薪を足していく。

約24時間後、窯内の温度が十分高くなったと判断し、小さな空気穴を残して焚き口を塞いだ。

後編に続く。

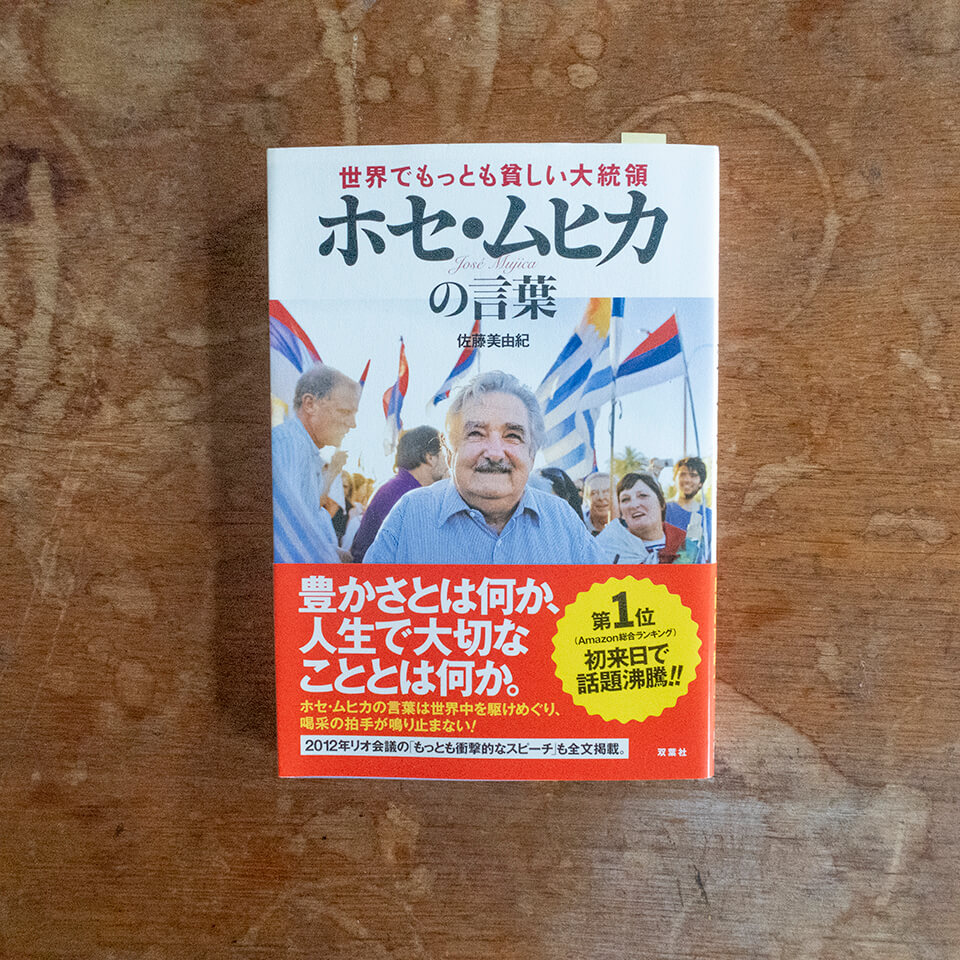

「ホセ・ムヒカの言葉」 佐藤美由紀 双葉社

2012年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開催された国連の「持続可能な開発会議」で各国の首脳によるスピーチが行われた。その最後のスピーチが南米のウルグアイの第40代大統領ホセ・ムヒカだった。そのスピーチが「もっとも衝撃的なスピーチ」と呼ばれるようになった。

「質問をさせてください。ドイツ人が一世帯で持つ車と同じ数の車をインド人が持てば、この惑星はどうなるのでしょうか。息をするための酸素がどれくらい残るのでしょうか。(中略)私の言っていることはとてもシンプルなものですよ。愛を育むこと、人間関係を築くこと、子供を育てること、友達を持つこと、そして必要最低限のものを持つこと。環境のために闘うのであれば、人類の幸福こそが環境の一番大切な要素であることを覚えておかなくてはなりません。」(ホセ・ムヒカのスピーチ)

コロナ禍の今、もっともっとという無限の慾に支配されずに、ほんの少しの我慢、必要最低限の物で生きていける社会を考えてみるのもいいのかもしれない。

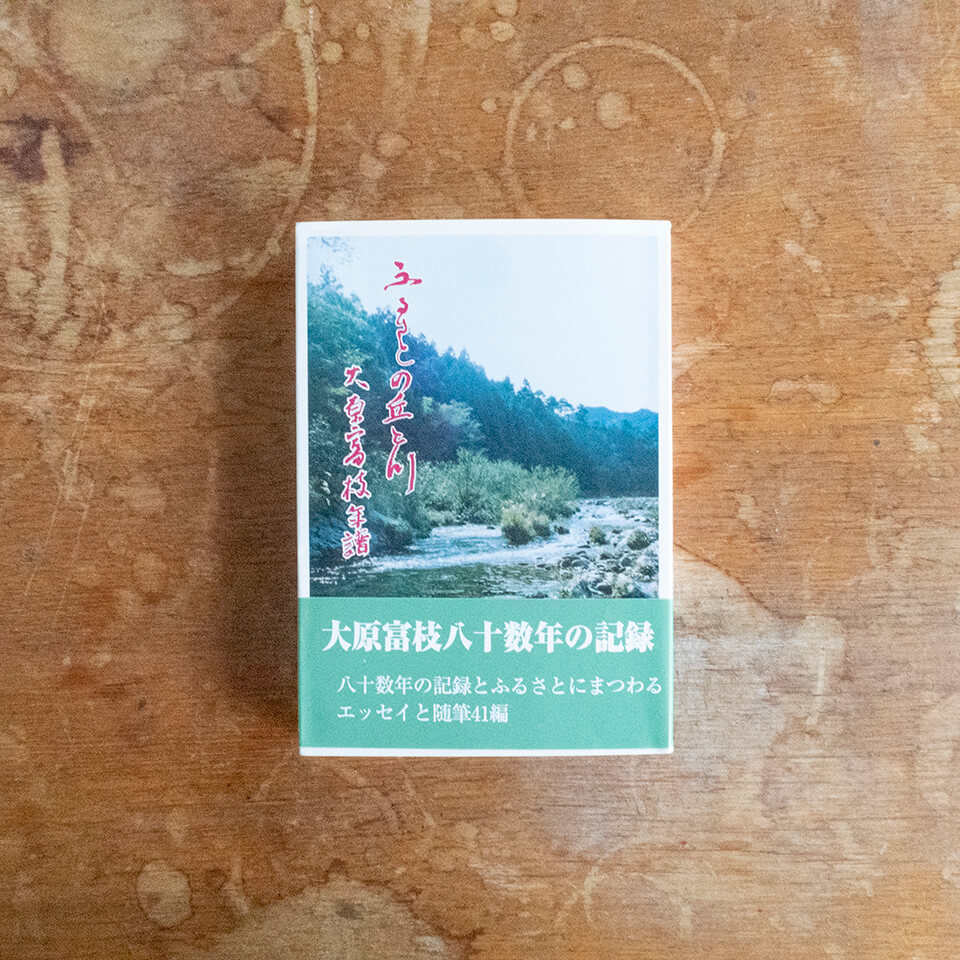

「ふるさとの丘と川」 大原富枝 飛鳥出版室

土佐町の隣町である本山町出身の作家・大原富枝さんが、ふるさとを描いたエッセイと随筆がまとめられている一冊です。

この中に「十七夜」というお話があります。「十七夜」とは、土佐町にある中島観音堂の「中島観音夏の大祭」のこと。昔からそう呼ばれ、親しまれてきたその名を題として、大原さんは次のように書いています。

「盆の十七夜は吉野川を距(へだ)てた隣村の、古い由緒のある観音さまの年に一度の夜祭りで、草相撲があり、露店がたくさん出て賑わうのである。

そのころ吉野川には上流にも下流にも橋はなかった。渡しが二か所あって、十七夜には上流の方の渡しを渡ってゆく。娯楽の少ない時代なので、夜祭りには若い男女や子供たちだけでなく、近村中の者がとっておきの他所ゆきを着て集まるので、驚くばかりの人出になった。

渡し場は足もとが危ないので十七夜はたちまち月の出るのを待って渡る。渡し舟は岸に沿ってずっと上流まで漕ぎのぼってから、流れの早い真中に出て流されながらいっ気に向こう岸につく。幼い私はこわくて身体を固くしていた。

観音さまの境内でみかん箱の上にあがった村の青年が、政談だったか恋愛論だったか演説をぶっているのを、私はびっくりして口をあけて見上げていた。」

この本は、大原富枝文学館にお勤めの大石美香さんが貸してくださいました。

大石さんは、中島観音堂で撮影された土佐町のポストカードの写真を見て、「大原富枝さんの随筆に『十七夜』というのがあって、こちらの観音様のお祭りが出てきます」と連絡をくれました。ひとりずつ、ひとつずつに思えていた人とものごとが、まるで最初からそうなることが決まっていたかのように繋がっていく様はいつも私を驚かせ、この世の不思議さと尊さを教えてくれます。

まだ吉野川にかかる橋がなかった時代、中島観音堂の石階段に揺れる提灯のやわらかな灯りを大原さんも見つめていたことでしょう。昔の風景の一片を知ることは、昔と今がたしかに繋がっているのだということをあらためて思い出させてくれます。

先日「蛍の住む桂月通り」でもお伝えしましたが、平成6年から平成13年頃まで、土佐町の平野部である宮古野、南泉、東境、三島地区を区画整理する事業が行われました。区画整理事業は大小さまざまな田んぼをできるだけ整形した田にし、道と水路をつけ、どの田も使いやすくするための工事です。区画整理が行われた際にできた水路のひとつが、桂月通り沿いにある蛍の住む水路なのですが、区画整理にはさまざまな苦労が伴いました。

当時土佐町で行われた区画整理事業は、大小様々な田んぼをできるだけ整形した田にし、田のそばまで入ることのできる道と水路をつけ、どの田も使いやすくするために行われました。小さな田は道が狭く、車や大きな機械が入らないため、田植えや稲刈りなどの時には手作業または小さな機械を使うことになり、多くの手間暇がかかります。高齢化などを理由に田の持ち主がお米を作れなくなった時、そのあとを引き受けてくれる人が見つからず耕作放棄地となりやすい。しかし、ある程度の田の面積と道があり、機械さえ入るのであれば、代わりに作ってくれる人が見つかりやすくなります。時代とともに米の作り手が少なくなっていくであろうことを見越した施策でした。

区画整理は地元の人たちの合意がないと話が進められないため、桂月通りのある地区でも工事に入る前、地権者の人たちに田の場所、面積、道路や水路の位置の説明が何十回と行なわれました。

「地元の人にとって、田は財産。先祖代々今まで守ってきたものが場所も形も変わる、もっと言ったら土も変わる。とにかく合意を取るのが大変だった」

と当時、区画整理を担当していた土佐町役場の吉村雅愛さんは話します。

それぞれの人が所有する田は、同じ地区内にあっても飛び飛びに位置することも多く、一旦整地をした後、どの田を基準にその人の田の位置を決めるのかとても苦労したそうです。

「わしは道路ぶちがいい」「せっかく土作りをしてきたのにまた1から作り直さないといけない」

この地でお米を作り続けて来た人たちから多くの声が上がりました。

また、新たに道路や水路を作るために法面が取られ、人によっては田の面積が元の6〜8割になってしまう場合もあったとのこと。説明会の途中で「もうえい!もういぬる!(帰る)」とその場を飛び出して帰った人もいたそうです。

何十回という会を重ねた末、やっと得られた合意のもと行われた区画整理でしたが、地元の人から「土が入れ替わってるから今まで一反で8俵取れていたのに6俵しか取れんかった」とか「田んぼが広くなって水を切っても田んぼがなかなか乾かん」「耕しよったら大きな石がゴロゴロ出てきた」など、「地元の人によう怒られた」と吉村さんは言います。

「地域の人の財産をつついて仕事をするのは、役場の仕事では区画整理だけ。その人はできたものを自分のものとして作っていかないといけない。だからこそ、行政は町民の気持ちにならんといかんし、町民の気持ちに立たんといかん」。

吉村さんはそう話してくれました。

さまざまな思いが交錯した区画整理。20年前、地元の人たちは先祖代々の土地を新たな形にすることに躊躇し、大きな葛藤もあったことでしょう。合意をせざるを得なかった方もいただろうと思います。この選択が正しかったのかどうかは色々な意見があると思いますが、区画整理の結果、今もこの地でお米を作り続ける人がいることで水路に水が流れ、蛍が住む環境が守られている側面もあるのではないでしょうか。その環境を整え続けている地元の人たち、そして蛍の灯りを楽しみに足を運ぶ人たちの姿そのものが、20年前の選択が残したひとつの風景なのだと感じます。

桂月通りの蛍は今年も卵を産み、来年の瞬きのために水の中で成長しています。その蛍の営みは、この地の人たちがつくる風景の元に成り立っているのです。