以下の文章は、2023年2月20日に発行したとさちょうものがたりZINE 11「とさちょうものづくり」の巻末に、あとがきとして掲載したものです。

「現場から生まれるもの」文:鳥山百合子

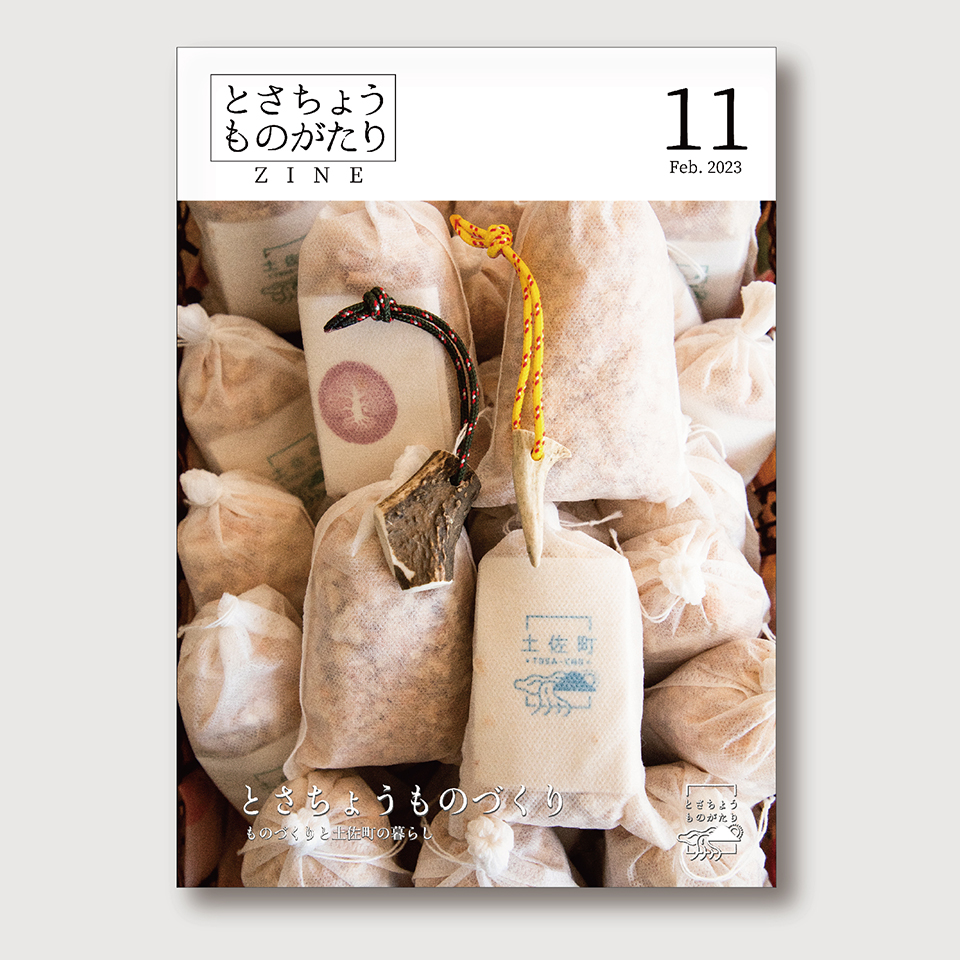

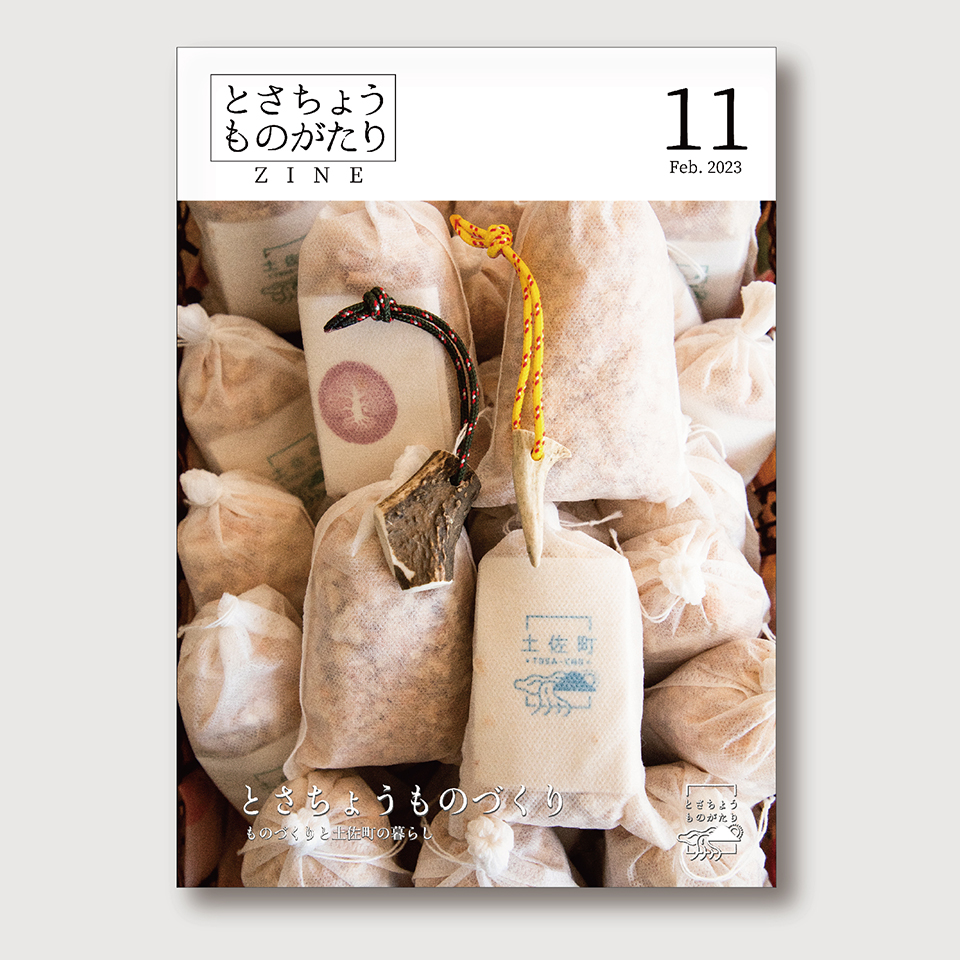

2021年6月、とさちょうものがたり編集部が鹿の角で御守りを作り、ガチャガチャで販売しているという記事が高知新聞に掲載された。その数日後、仕事を終えて帰宅すると、我が家の玄関先に何やら色々置かれていた。何だろうとよく見てみると、真竹とじゃがいも、それから袋に入ったお茶の葉がどさっと積まれていた。持ってきてくれた人の心当たりを数人思い浮かべながら、いただいたものを家の中へ入れようとまず真竹を持った時、その感触に「おおっ!」と声が出た。私が持っていたのは真竹ではなく、鹿の角だった。

ここで説明しておくと、真竹は筍の一種で長さは30~40㎝ほど。その茶色の皮には焦茶色の斑点があり、その色合いや風貌は鹿の角に似ているといえば似ている。鹿の角は積まれていた真竹と一体化していて、私はその存在に全く気付いていなかったのだ。

今まで野菜やお餅が玄関先に置かれていたことはあったが、鹿の角は初めてだった。角を持ちながら、真竹ではなかった驚きと、じんわりと込み上げてくる嬉しさを両方感じていた。誰かが記事を読んでわざわざ届けてくれたのだ。「この鹿の角を使ってくれ」ということなのだろう。その気持ちがとても嬉しかった。(後日、持ってきてくれた人は判明しました。)

その後、御守りの制作作業を担ってくれている大豊町の障がい者支援施設ファーストにも、大豊町の猟師さんから鹿の角が次から次へと届いた。それは抱えきれないほどの数で、ただただありがたく、大切に使わせてもらおうという気持ちでいっぱいになった。

身近な存在、鹿の角

「鹿の角ガチャ」は、土佐町や嶺北地域の方たちからいただいた鹿の角でできている。この地域は猪や鹿など野生鳥獣による農作物の被害が多く、猟師さんは駆除のために山へ入る。その際、落ちている鹿の角を時々見つけるという。角は雄の鹿だけに生え、毎年春に生え替わる。猟師さんはその角を持ち帰ったり、捕らえた鹿の角を保管していることも多い。猟師さんの家に行くと、長押に角を飾っていたり、その角に上着を引っ掛けたりしていることがよくある。または作業場の棚にぽんと置かれていることも。この辺りでは鹿の角は特別珍しいものではなく、生活のなかにあるものだ。

御守りから見えてくるもの

鹿の角ガチャは、今まで約1,500個ほど制作している。高知県内では日曜市や高知蔦屋書店、道の駅なかとさ(2023年3月頃より販売予定)、東京にあるアンテナショップ「まるごと高知」でも販売している。山で生きる鹿の角が1,500個ほどの御守りとなり、誰かの元へ届いているということだ。ある御守りはランドセルに付けられ、またある御守りは家や車の鍵と一緒に誰かのポケットの中で揺れているだろう。

この鹿の角の御守りを手にして、見えてくるものは何か?

先人たちは、鹿の角に御利益があると考えていたという。聳える山々で生きる鹿、鹿を捕らえる猟師さんの存在とその技術、そして鹿の角を分け与えてくれる気風。それらは昔からこの地に存在し、全て根底で繋がっている。その繋がりがあったからこそ、鹿の角の御守りを作ることができたのだ。

御守りを作る過程においても、角を切ってくれる人がいて、紐を結んで、カプセルに入れる作業をしてくれる人たちがいるから、ガチャガチャという形で販売ができる。販売してくれている店舗の存在も然り。言い換えれば、その繋がりの内の何か一つでも欠けていたら御守りは作れなかったし、販売もできなかった。関わってくださっている方たちやこの環境にあらためてお礼をお伝えしたいと思う。御守りを手にした人が、この地の山相や、この土地で生きる人や生き物たちの姿を少しでも思い浮かべてくれたら嬉しい。

壮大な営み

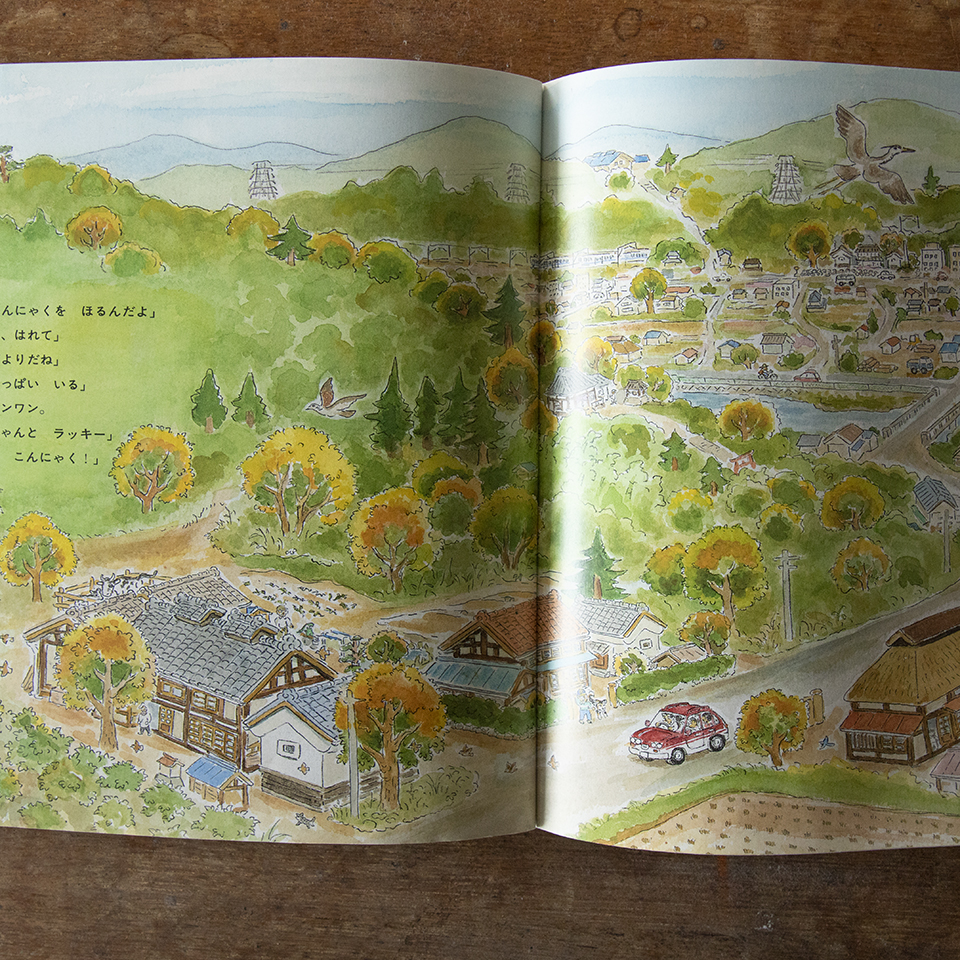

土佐町は四国のほぼ中央に位置し、町の面積の87%が森林である。森林組合をはじめ企業や自伐型林業を営む人など、山を生業とする人たちは多く、林業は町の重要な産業の一つとなっている。山の樹木を伐採し、木材を生産することはもちろん、この町には木を植えて育てる人、製材する人、さらにはその材で家を建てる大工さんもいる。

林業は50年、100年先を見据える仕事だと聞いたことがある。子供、孫の世代、それより先の未だ見えない未来を見つめ、一本ずつ木を植える。そしてその木を育て上げ、切って、使う。何十年何百年という壮大な時間のなかで、その時のそれぞれの現場に人が立ち、仕事をする。その一連の営みが成立してきたのは、磨き上げた技術と知恵を持つ人たちがこの地にいて、綿々と自らの仕事を積み重ねてきたからだ。培われたその循環は、この町のかけがえのない財産であると思う。

忠賢さんの現場

「木の香り袋」にはヒノキなどのかんなクズが入っている。土佐町や嶺北地域の山の木を切った時にできたものだ。かんなクズは町内の大工さんからいただいており、現在御年89歳、大工の森岡忠賢さんから分けてもらったものもある。

忠賢さんは16歳から大工の仕事を始め、昨年9月に引退。74年間の間にお世話になった人たちへのお礼にまな板を作って配ると聞き、取材に伺ったことがきっかけだった。

作業場にはたくさんの木材が立ち並び、忠賢さんはその中から選んだものを自動かんな盤にかけて表面を削り、滑らかにしていた。その作業をする時にかんなクズができる。忠賢さんのそばにはまな板が何枚も出来ており、足元には山のようなかんなクズがあった。手で掬い上げるとヒノキの香りが舞い上がり、これが忠賢さんの立ち続けてきた現場なのだと強く感じた。

取材時、忠賢さんはまな板を「全部で100枚作る」と話していたが、最終的には120枚作ったと後から聞いた。その120枚のまな板は、誰かの家の台所で今日も活躍しているだろう。私もいただいたのだが、使うたびヒノキのまな板はほのかに香り、忠賢さんの姿を思い出させる。

「鹿の角ガチャ」も「木の香り袋」も、土佐町という現場から生まれたものだ。手にした時、そのものが経てきた現場の息遣いや、この地の循環が少しでも感じられるようなものであれたらと願っている。

たとえどこにいようとも、私たちが立っている場所は、さまざまな命が躍動する大自然や、人が息づく現場と地続きだ。そのことを忘れないでいたいと思う。いつも同じ地面の上に私たちは生きている。そのことを頭の片隅に感じられた時、人は少しだけ強くなれるような気がする。

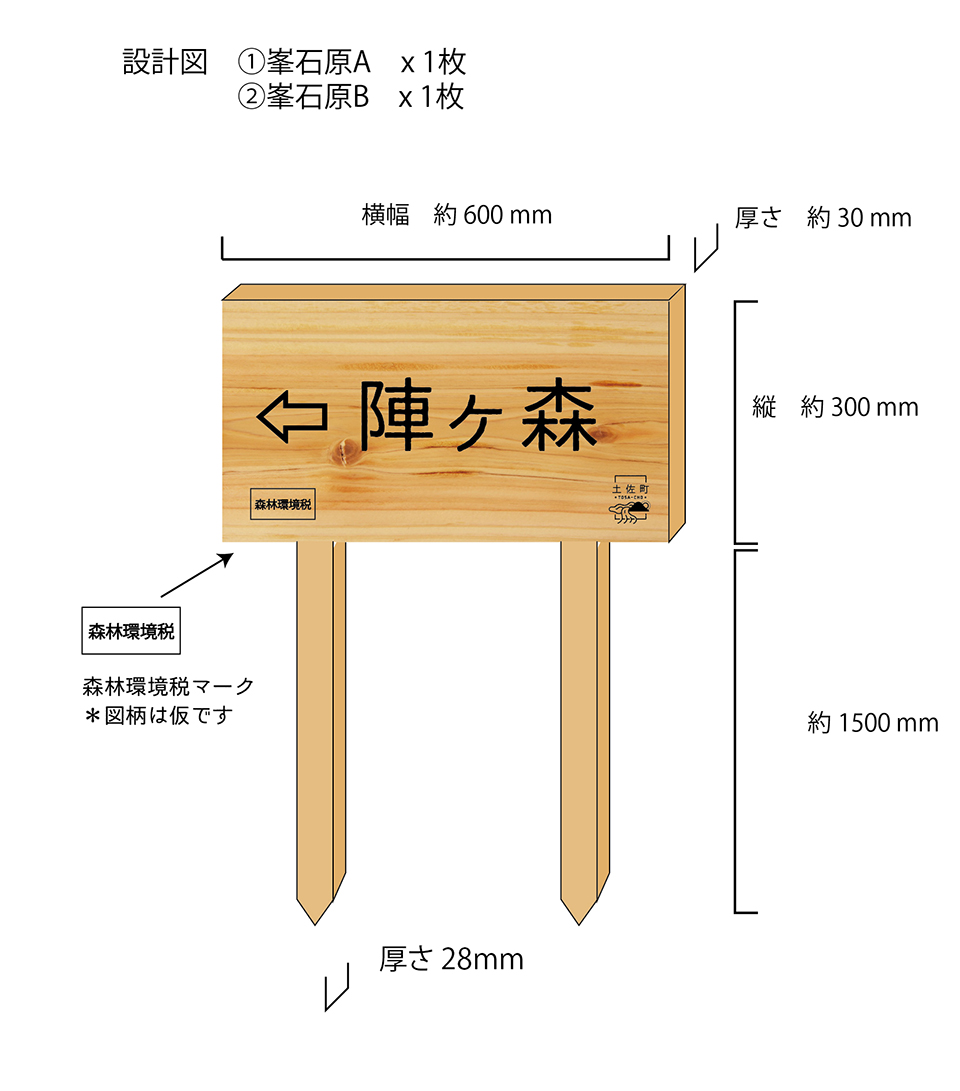

峯石原の川村正光さん

峯石原の川村正光さん