お〜の

【感嘆詞】Oh No! Oh my god!! *標準語ではなかなかぴったりなものがなく、ニュアンスとして英語のこんな感じです。

(例) 「お〜の、道のまんなかに蛇がおるで」「オーノー!」(Oh No!)

著者名

記事タイトル

掲載開始日

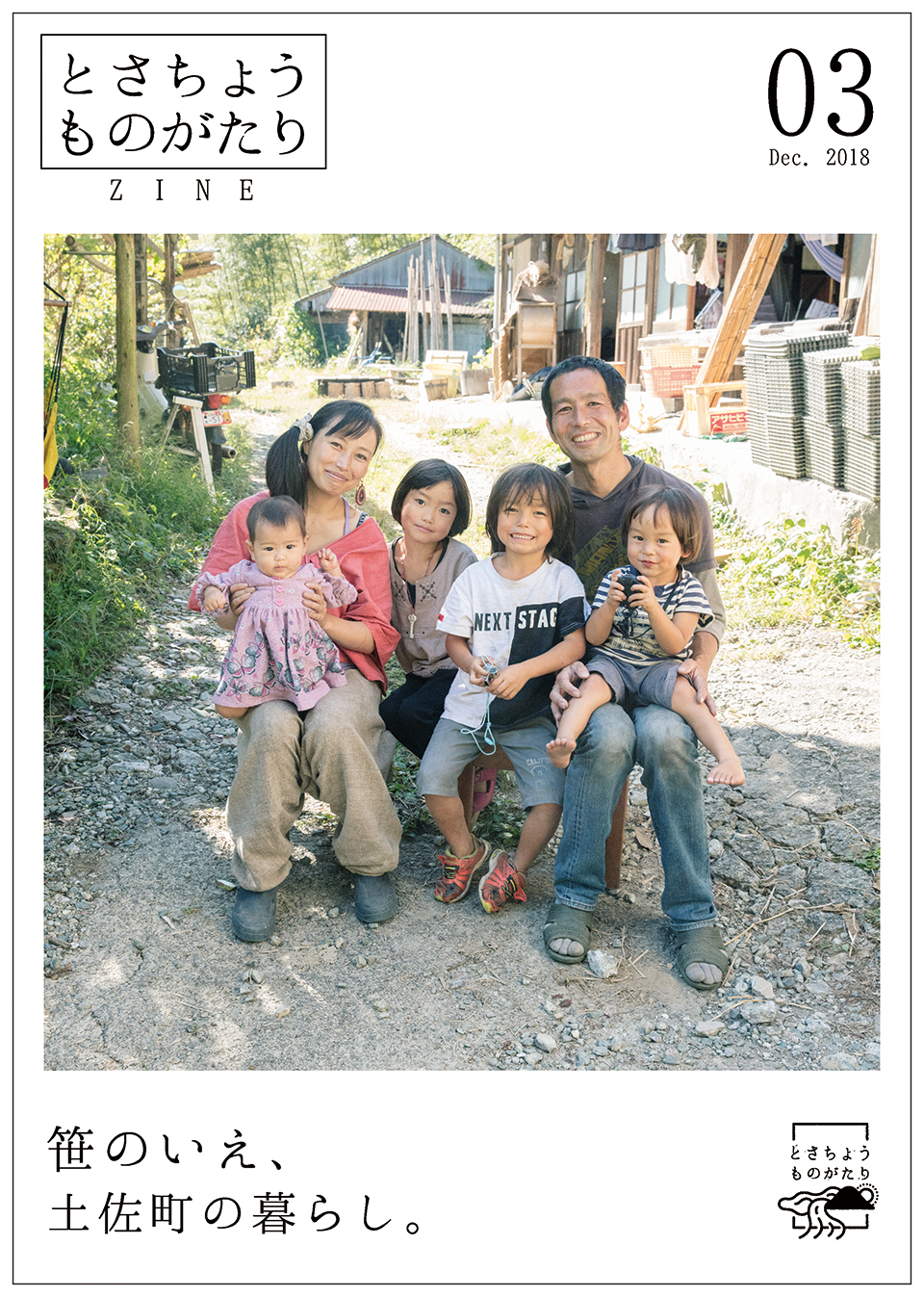

フルカラー 48ページ A4 文・写真 渡貫洋介

12月20日発行、土佐町のみなさんのお手元にはすぐに届く頃かと思います。

とさちょうものがたりのスタート時から続く連載「笹のいえ」。ZINE03ではこの素敵な連載を一冊にまとめました。

土佐町の豊かな自然の中で循環型生活を営む「笹のいえ」の歳時記を、みなさまぜひ手に取ってみてください!

土佐町のみなさまには、全世帯に配布されます。12月20日以降にお手元に届く予定ですので、少々お待ちください。

とさちょうものがたりZINEは今回の03号から、裏表紙にISBN(国際標準図書番号)とバーコードがつきました。

定価600円と印刷しておりますが、これは無料配付後の販売のためのもので、とさちょうものがたりZINEは、配布期間中は従来通り無料です。

配布期間が終了した時点で、バックナンバーとしての販売期間となります。配布から販売へ移行する際には事前に皆様にお知らせいたします。

現在とさちょうものがたりZINEを配布していただいている施設・商店は以下のリンクからご覧ください。

土佐町内以外でも、高知市内・香川・東京や大阪などの美術館や書店などでも配布していただいております。

現在03号を各施設に送付中ですが、場所によっては到着まで時間がかかることがあります。(町外の施設の多くは年明けになる可能性があります)また、在庫状況などは施設ごとに異なります。ご注意ください。

また、とさちょうものがたりZINEを置いていただける施設や商店の方がいらしたら、ぜひとさちょうものがたり編集部までご連絡いただければ嬉しいかぎりです。

山内氏入国と兵農分離

近世、徳川家康が江戸に幕府を開いたころの土佐町地域の話です。

1600年、徳川家康が天下をとった「関ヶ原の戦い」で、戦いに参加せず敗走した長宗我部盛親は、その後家康の怒りを買い、土佐国を没収されてしまいます。

それにより、それまで四国を支配していた長宗我部氏は滅亡。

土佐新国主に任命されたのは、山内一豊でした。

尾張の豪族出身で、戦国時代に活躍して大出世を果たした一豊ですが、土佐では山内氏入国に対して大反対にあいます。

長宗我部氏の統治下で半農半兵として生活していた「一領具足」たちが、山内氏により「兵農分離」が進められることについて激しく抵抗したのです。

長宗我部氏の遺臣たちが浦戸城下に馳せ集まって、浦戸一揆が勃発。

50日間の奮闘もむなしく彼らは敗北し、293人の犠牲者を出す悲劇に終わりました。

その後土佐町地域でも、容赦なく兵農分離が進みます。

すべての土地は武士のもの。一領具足は所領を没収されて農民となる。

もちろん農民となれば年貢を納めなければなりません。

本山郷でも、その年貢を出し渋って反抗した高石馬之助兄弟による滝山一揆が起こりましたが、やはり山内氏によって土佐国から追放されてしまいます。

当時、森郷領主であった森氏は名家の誇りを捨て、瀬戸村で農民となる道を選んでいます。

森氏没落ののち、西の土居は山内氏の直領(蔵入地)となり、近隣の手作地であった土地は山内氏の家臣・安田氏に知行地として与えられました。

土佐町地域では、平野部と比べて兵農分離が1~2年遅れたこと、また蔵入地が少なかったのは(知行地に対し約1/4)、嶺北から城下に米を輸送するのが楽でなかったことや、「まず城下に近い平野部を掌握して権力の安定を図ろう」と考えた山内氏の思惑を知れば納得、ですね。

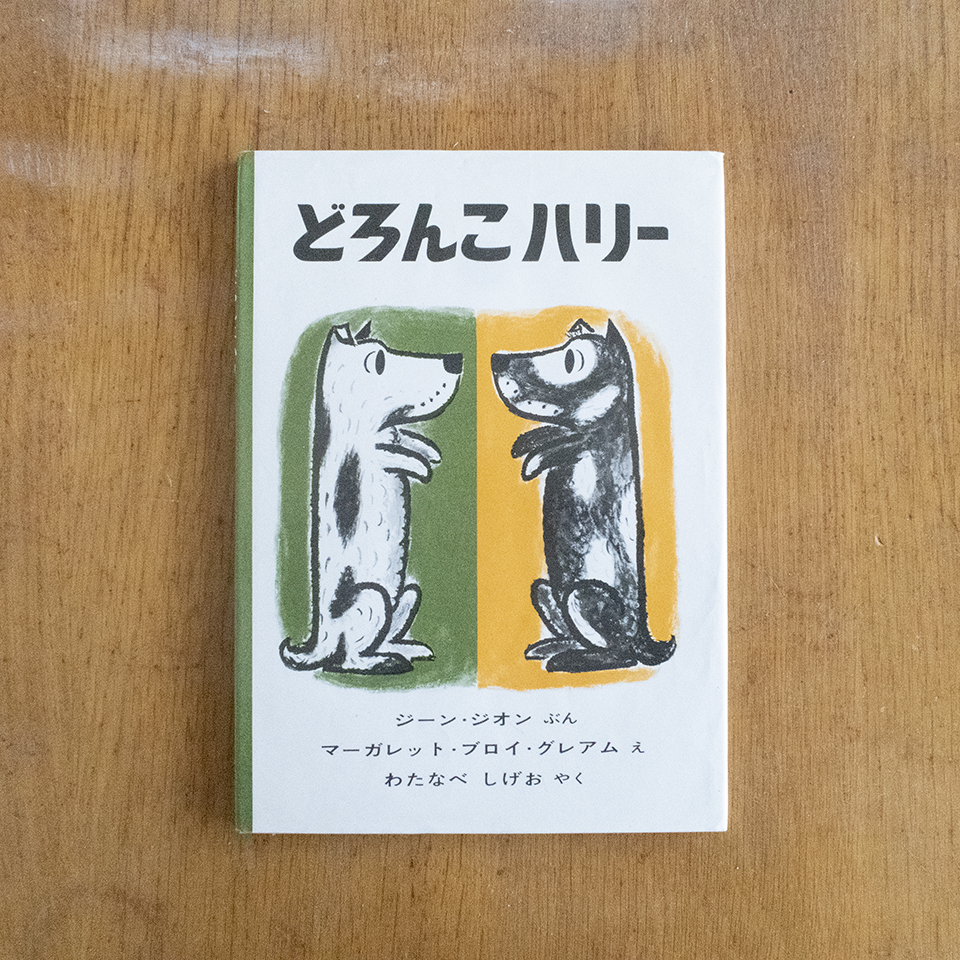

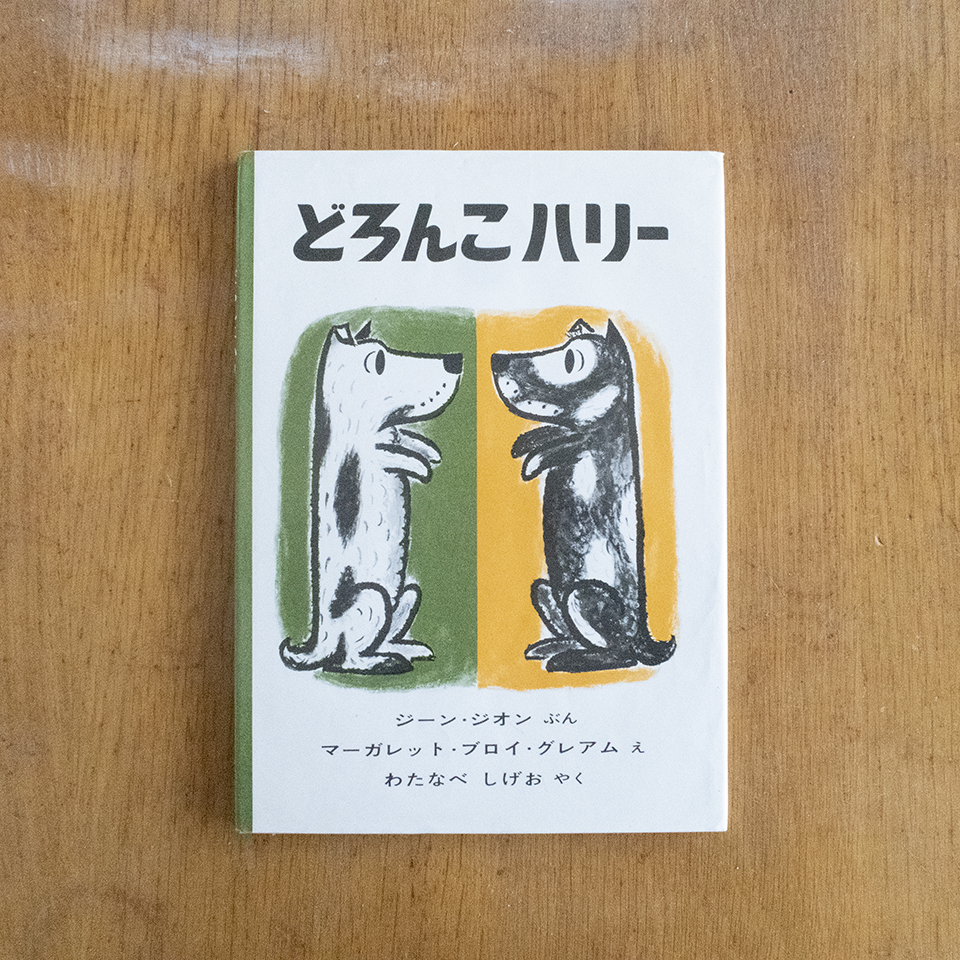

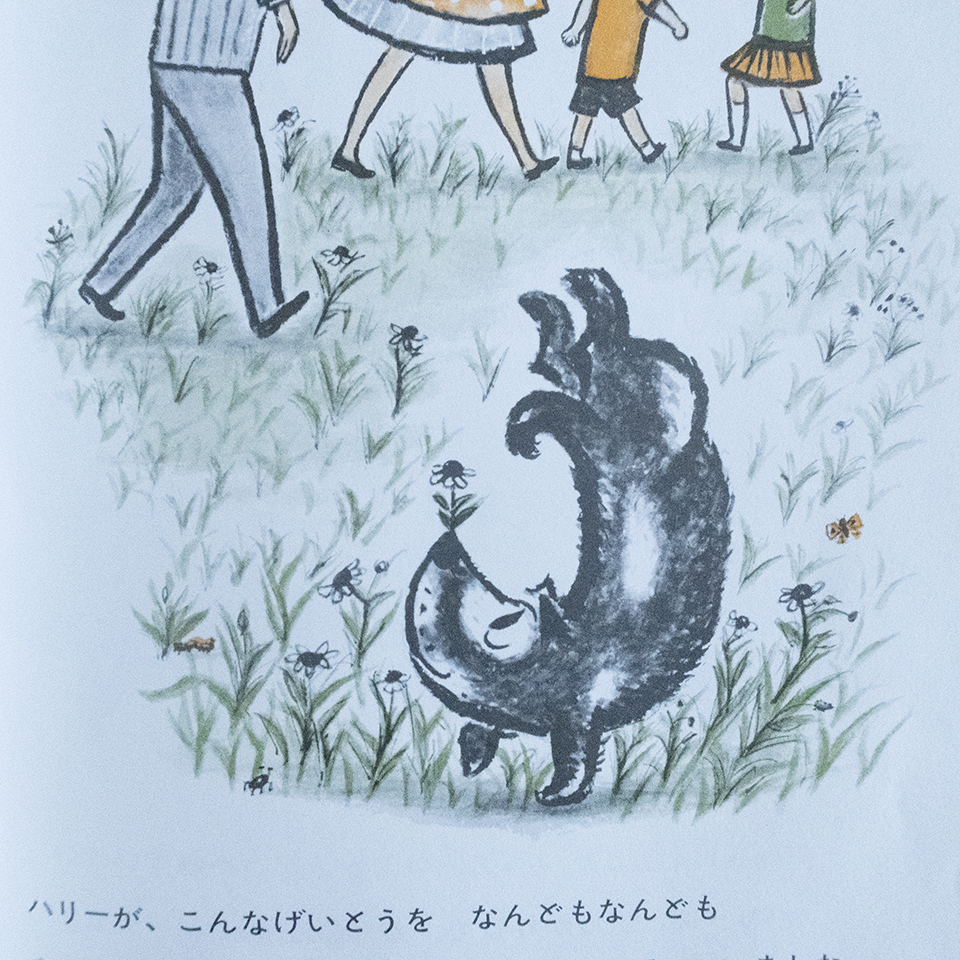

「どろんこハリー」 ジーン・ジオン文 福音館書店

子供の頃、家の本棚にあった、お気に入りの1冊です。今では私の息子と娘も好きなこの絵本。

お風呂嫌いなハリーがお茶目で、なんとも可愛らしくてたまりません。

ハリーの家族も優しくて大好きです。

家出をしてどろんこになって帰ってきて嫌いなお風呂に入れられても、やっぱりお家っていいな、としみじみ感じているハリーに、本当にその通りだと共感させられます。

子供達は「もし、僕がハリーみたいにどろんこになって帰ってきたらどうするー?」「えー絶対わからんろう!」なんて事を、話しながら兄妹で楽しそうに読んでいます。

我が家が家族にとって、やっぱりお家っていいなぁ、帰りたいなぁと、ハリーのように、そう思ってもらえるような家庭でありたいものです。

早明浦に孫七と言う、ひょうげな(おもしろい)男が居って人を笑わせたのは明治の中頃じゃったそうなが、こんな話が残っちょる。

ある時のことよ、わしが鉄砲を持ってツグミを撃ちに行た。

ぼっちり滝(断崖)から出た小枝にツグミが居ったきに、そいつを狙うて撃った。

たまるか、弾丸がそれて滝の角岩に当たって、ガラガラ、ガラガラ、滝が崩れて、下の淵へ雨と散ったわよ。

その淵に鴨が十羽居って、それが落ちて来た石に当たって、十羽とも死んでしもうた。

たかあ調子のええ時はええもんで、崩れた滝を見てみるに何やら白いもんが見える。

上がってみるに、崩れた滝から出てきた山芋じゃった。

引き抜いて集めたら、なんと十貫(一貫は三、七五キログラム)あった。ツグミに弾は当たらざったが、その一発の弾丸で十羽の鴨と山芋を十貫取ったきに、わしも損したようには思わざった。

高知県まちづくり研究会発行

「高知五十三次ひざくりげ」より

相川小学校(現在は廃校)の戸棚に大切に保存されているアルバムの中の一枚。

「生業卒度年元正大」と書かれています。説明するまでもなく「大正元年度卒業生」。

当時はまだ右から左に書いていたんですね。ちなみに左から右の書き順になったのは戦後からなんだそうです。

写っている人がどなたなのか、まったくわからない写真です。当時の相川地区の子供たちなのでしょうね。

服装も雰囲気を作っているのでしょうが、子供たち一人一人の顔つきが、キリッとしてどう見てもみんな根性ありそう。当時の写真は「笑って!」とは言わなかったんでしょうね。

「これ、うちのおばあちゃんや!」なんて思った方は、ぜひ編集部までお知らせください!

土佐山村中切から東石原に越す峠に弘法石というところがありますが …

昔、弘法大師が南の土佐山村の方から北の方へ上がって来られ、山のいただきの休石に腰をかけて北方を一望なさると、それは美しい静かな内海で、あちらこちらに緑の島がいくつとなく浮かんでいる景色でございました。

大師は思いがけないところで海景色をご覧になったので心からよろこばれ、これから先がずっと海つづきなれば麓にまで下って行ってもしかたがない、とあきらめて、やがてもと来た方へ下って行かれました。

けれども、大師が内海とご覧になったのは朝霧で、その霧の下には西部嶺北地方の谷間の村々が静かな朝の支度にいそしんでいたのでございます。

昔からこの地方は春から夏にかけて霧のたちこめることで有名で「森(土佐町土居)の朝霧」の名もあるほどですから、他国の旅行者が朝早くこの山路に来て瀬戸内海と見あやまることがあると言うことでございます。

弘法大師もこの伝説の中では、やっぱりその一人であったわけです。

そこで、師が休まれてこの村々をご覧になったところを今に弘法石と言うようになったと言うのでございます。

桂井和雄「土佐の伝説」第二巻より(町史)