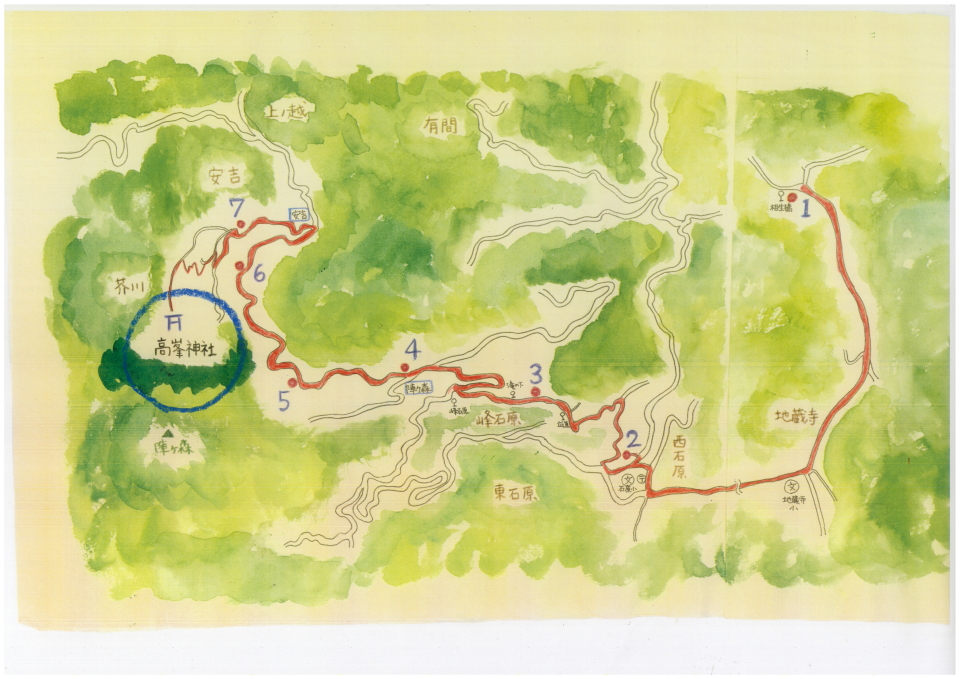

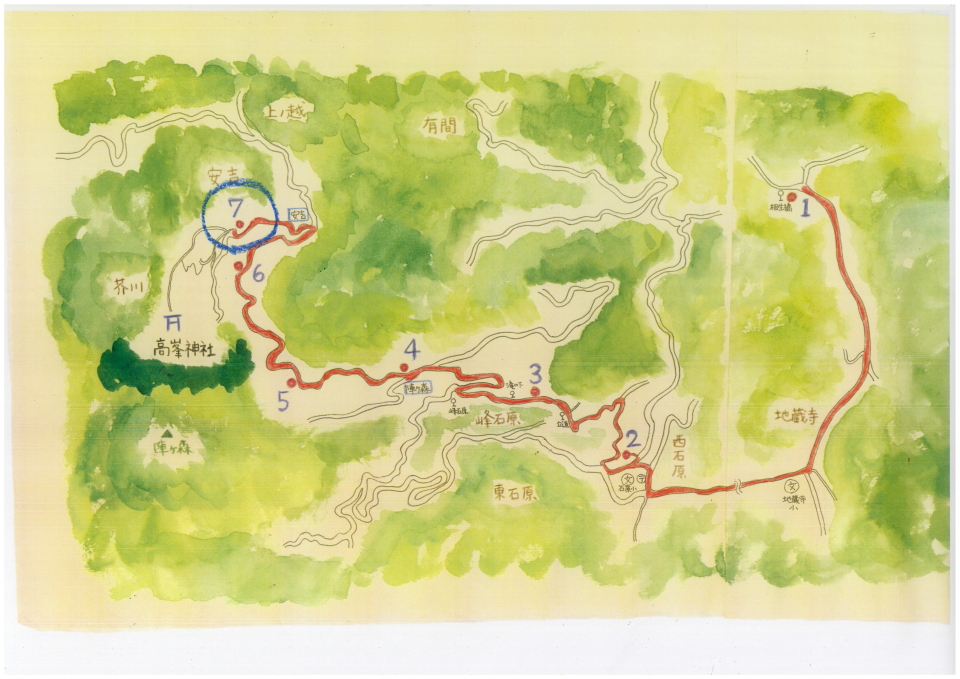

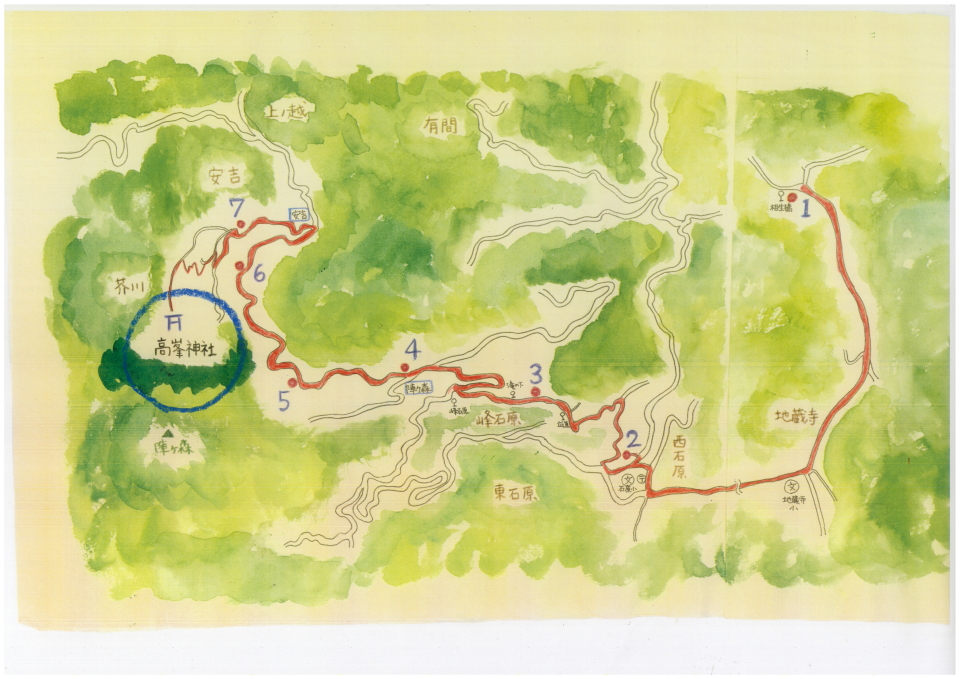

これは高峯神社の守り人、筒井賀恒さんと高峯神社への道しるべを辿った記録です。

今日は、この道のりのゴール、高峯神社のお話です。

「高峯神社」と掲げられた鳥居をくぐり、神社へと向かう。この鳥居の右側には「手洗石」と呼ばれる大きな石があり、この石にまつわるお話が土佐町史に載っている。(「土佐町ストーリーズ」でも紹介しています→『高峯神社の手洗石』)

この石段を登る時、高峯神社の神髄へ入っていくような感覚を覚える。自分の足元とこれからの道を代わる代わる見つめながら、息を整えながら、一歩、また一歩を歩む。

しばらく登っていくと、見上げるような木々が立ち並ぶ平坦な場所に出る。

高峯神社は作神(さくがみ)、豊穣の神を祀っている。

「相川の田んぼでスズメの被害があってよ、稲がとれんというのでここへお参りに来たんじゃろう。これは鷹じゃね。鷹がスズメを追い払ってくれた、稲がようとれたということで、相川の集落のもんがこれを奉納した」と賀恒さんが教えてくれた。

相川は土佐町の米どころである。

鷹の石像の下には、石像を作ったと思われる人の名前が刻まれている。

道々の石碑にあった「相川谷中」という文字、そしてこの鷹を奉納した人たちの名前もある。

「森」「近藤」「式地」「上田」「池添」「川田」…。

この人たちの子孫がきっと今も土佐町にいるのでしょう。

(私が子孫です!という方がいらしたら、ぜひ編集部までおしらせください!)

相川の人たちはこの場所へ何度も足を運び、その年の実りを祈って手を合わせてきたのだろうと思う。

「石で刻んじゅうと記録が残る」

賀恒さんはそう言った。

これを奉納した「相川谷中」の人たちは、その200年後、石碑に刻んだ名前を読み、自分たちが生きた時代に思いを馳せる人たちがいるだろうことを想像しただろうか。

昔、苔むすこの道はとても見晴らしがよく、溜井や伊勢川地区が一目に見えたのだそうだ。茶店や休む場所があって、お参りする人の接待をしていたという。

重ねられてきた時の確かさがここにある。

ここには神さまがいると思う。

江戸時代、ここから上は女人禁制だった

高峯神社 本殿 (写真:石川拓也)

「本殿の屋根を銅板にしたのは昭和28年の春。その前は桧皮葺(ひわだぶき)というて、桧の皮を屋根だった」

賀恒さんもその時に、この屋根の葺き替えを手伝ったそうだ。

拝殿の左側は神社を雨風から守るために囲いがしてあるのだが、その囲いはトタンでできている。

「台風の時、拝殿に雨が吹き込んでよ、屋根裏の垂木へ杉の葉っぱがひっつくから、大工や地域のもんと話して囲うことにしてよ、この囲い、小さい運搬車を持って来て上げた。この鉄筋もそうで。長いのを入れるのは一苦労したわ!」

高峯神社は地域の人たちによって守られている。

拝殿への階段の右下に丸い石がいくつも積み重ねられている。きれいな丸い石は山の中にはないから、誰かがここへわざわざ持って来たのだろう。

「これね、お参りに来る人が河原から石を拾うてきて、色々祈願してよ、ここに置いていく」

高峯神社本殿の周りに立つ木々は「ひとりばえ」なのだそうだ。誰が植えた訳ではない自然に生えてきた木の周りの草を刈り、黙々と手を入れてきた人たちがいる。

本殿の横には一本の見事な大木が立っている。

「70年見てるけど、根っこの先がひとっつも太ったように見えん。これが育ち始めた時の時代のことを考えたらね…。自然に生えたと思うけんど、面白いぞね 。よくここに育ったことと思う」

70年間、賀恒さんは高峯神社へ通い続けている。

「みんな、昔の道のかたちが頭にないろ。昔のことを話しても、そんなことがあるかと笑って言われて…。ここへ来て、掃除をさせてもらい出してから70年。知らないことを知ると違ったふうに見える。自分で色々調べて土佐町史を読むし、話も聞くけんど、それよりも本物を見た方がいい」。

高峯神社への道。

石碑をたどっていくことで、昔の人が歩いた道がまだかろうじて残っていることを知った。

道しるべの場所を「とさちょうものがたり」に記すことで、多くの人にこの石碑の存在を知ってほしいと思う。そして、昔の人たちが歩んだ道のりや見ていただろう風景を感じてほしいと思う。

知ることで、周りの風景が今までと少し変わったように見えるかもしれない。

道も石碑も、昔と変わらない。変わったのは多分、自分自身なのだと思う。

賀恒さんや地域の人たちが、守り続けて来た高峯神社。

守り続けてきた意味は、行けばきっとわかる。

筒井賀恒 (東石原)

高峯神社の守り人 その1