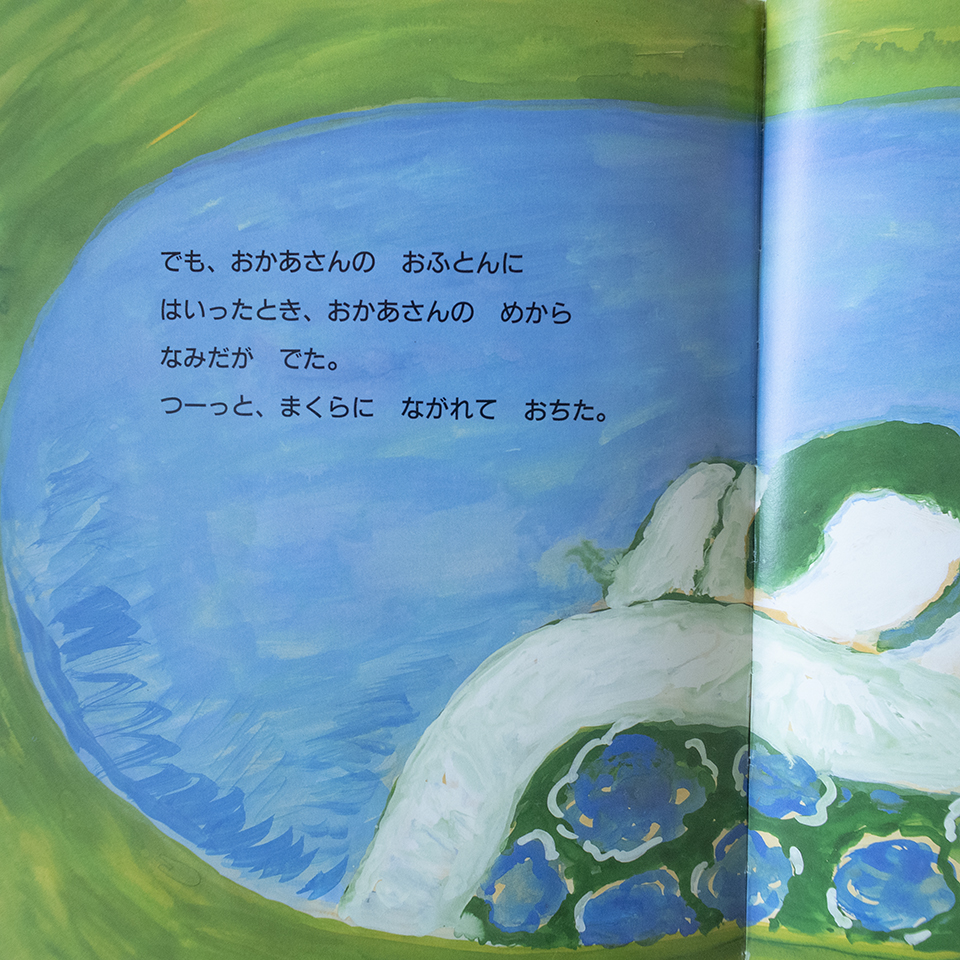

「ともだち」 谷川俊太郎文 , 和田誠絵 玉川大学出版部

土佐町には「お話ボランティア」と呼ばれる人たちがいます。「お話ボランティア」とは、子どもたちに本を読むボランティアさんのことで、土佐町では約20年前から続けられている取り組みです。本を読むのは保護者やお孫さんもいる子育てのベテランの方々で、年齢層もさまざま。毎週水曜日の朝に小学校の各教室へ行き、それぞれの人が選んだ本を読みます。

私も参加していますが、子どもたちとのやりとりが楽しみな時間です。

先日、小学校3年生の教室で「ともだち」という本を読みました。短い文章と、わかりやすい絵。子どもたちは「うん、何だかわかる気がするな」という表情で聞いていました。

「ともだちなら いやがることをするのはよそう」

「なかまはずれにされたら どんなきもちかな」

問いかけるような一文が続きます。

「ことばつうじなくても ともだちはともだち」

「としがちがっても ともだちはともだち」

一緒に遊び、泣いたり笑ったり、ときにはケンカもして子どもたちは大きくなっていきます。8歳の娘を見ていても一見あっけらかんとした中に、少しずつ人間の複雑さを体験してるのだなと感じることがあります。学校という人が集まる場所で感じる実感や、友達や先生と過ごすことで味わう喜怒哀楽は、一つの大事な経験なのだろうなと思います。

学校に限らず、地域のおんちゃん、おばちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんといった世代を超えた「ともだち」がいるのもこの町のいいところです。褒められるのも叱られるのも、愛情あってこそ。町の人たちの子どもたちを見つめるまなざしは、あたたかです。

友達って何だろう?と聞かれたら、大人も言葉に詰まってしまうかもしれません。でもこの本に「ああ、こういうことかもな」と思った一文がありました。

「ともだちって そばにいないときにも いま どうしてるかなっておもいだすひと」

そういう人が一人でもいたら、きっといい。ともだちがいるのは、いいものです。