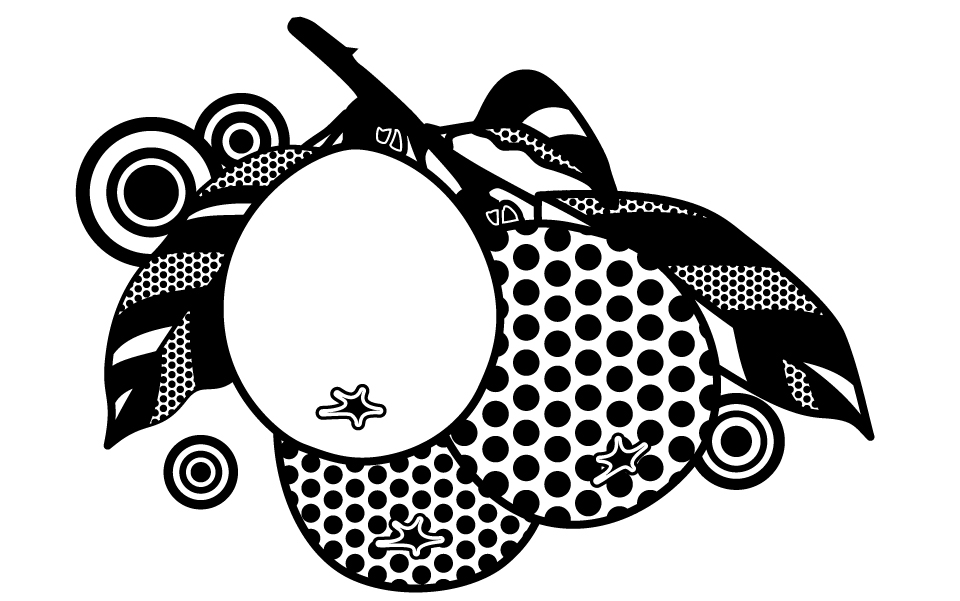

5月下旬、白やオレンジ色の袋をつけた木があちらこちらにあることに気づく。

びわの木だ。

鳥に食べられないように、びわの実の一つひとつに袋をつけるのだ。

土佐町で暮らし始めてからずっとお世話になっていたおじいちゃんがいた。

おじいちゃんの家にもびわの木があった。

ちょうど家の向かいに住んでいたおじいちゃんが教えてくれたこと、一緒に過ごした思い出は数え切れない。

しいたけのコマ打ちの仕方を教えてくれた。梅や柿を取りにおいでと言うために、朝出かけて行こうとする私を階段の下で待っていてくれた。しし汁をストーブにかけてあるから食べにおいでと電話をかけてきてくれた。夕方、おじいちゃんの家を見て「灯りがついたなあ」と思っていたのは、おじいちゃんも一緒だったと知った時の気持ちは今も忘れていない。

毎年5月、おじいちゃんのびわの木には袋がかかって、白やオレンジの花が咲いたように見えた。その「花」が咲いてしばらくたった頃、おじいちゃんはいつも声をかけてくれた。

「びわをとりにおいで」

私の息子はびわが好きだ。おじいちゃんは高いところのびわはハシゴをかけて採って手渡し、びわを頬張る息子を目を細めて見ていた。

おじいちゃんは、息子をまるで自分の孫のようにかわいがってくれた。息子にたけのこの掘り方を教えてくれた。息子は学校から帰るとランドセルを置いて自転車でおじいちゃんの家に行き、一緒にテレビの時代劇を見たり、そのまま夕ご飯をご馳走になって、おじいちゃんの運転する軽トラで帰って来たこともあった。

おじいちゃんと息子は、気の合う友達のようでもあった。

確か土佐町での3回目の5月を迎えた時、やっと気づいた。おじいちゃんは、びわを息子に食べさせるために袋をかけてくれていたのだ。「結くんはびわが好きじゃき」と言って。

今年の2月、おじいちゃんは亡くなった。棺に入ったおじいちゃんはいつものように穏やかな優しい顔で眠っていた。声をかけたら起き上がって笑ってくれそうだった。息子は棺のそばに膝をつき「なんで、なんで…」と泣き崩れた。「おじいちゃんは結くんが大好きじゃったきねえ」と言いながらおばあちゃんも泣いていた。みんな泣いた。

おじいちゃんがよく薪を割っていた田んぼの畦や薪がたくさん重ねられた小屋の前を通る時、ふと、おじいちゃんの気配を感じることがある。

ここは、おじいちゃんが歩いた道。おじいちゃんが生きた場所。

今年もびわの季節になった。

おじいちゃんはもういない。

それでもびわは色づく。

おじいちゃんは、今日もどこかで見守ってくれている気がする。

下瀬戸の北の方にコケの土と言う畝続きの薮がある。

下瀬戸の北の方にコケの土と言う畝続きの薮がある。