おっこう

【形容詞】 大げさな、派手な

▼使用例:

「そんな、おっこうにはせん」by Ikko

(そんな大げさにはしない)

著者名

記事タイトル

掲載開始日

「変なお茶会」 佐々木マキ 絵本館

今年も、とらんすばーる,ろまーなさんから招待を受けたお客様たちが世界各地から一年ぶりの再会を楽しみにして集まります。

やがて月がのぼり、岩山から天然のココアがわく。そのココアを一同おいしくいただくのです。ほんとうにへんてこりんなお茶会の話です。

その絵は奇抜で、ハッとする楽しさ!ゆえ、作者の佐々木マキさんはロングな髪をソバージュ、ふわふわにさせたおばさまではないかと想像したけれど『絵本作家のアトリエ』に載っていた佐々木マキさんは、シャツのボタンを首まできちんととめているような、ブレザーを普段からちゃんと来ているような、まじめそうなオジサマでした。そのギャップがおもしろかった。

得てして人とはそうしたもので、見かけではわからない内面のおもしろさを誰でも持っているのだろうなあと、あらためて思ったことでした。

藤田純子

こずえです。

前回のお話の続きです。

父・山中義雄と数名の有志、土佐町役場の方で平成元年頃から「道の駅」を作る計画を立て始めました。

その当時、父がやっていた「ふるさと手作りもの」の市(いち)の延長線だったのでは、と思います。当時は全国的に急速に各地で伸び始めていた「道の駅」を地域に作ろうという動きが出始めて来た時でした。

おそらく平成5年頃では、と少し記憶が曖昧ですが道の駅準備委員会のようなものが発足し、父を含めた土佐町の十数名の団体で各地の道の駅に出向いて見学や話を聞いたり、設立手続きを進めたりと精力的に動いていたのを記憶しています。

そして、平成9年に道の駅土佐さめうらの正式な設立手続きが行われ、平成10年10月に設立しました。

山中義雄は副理事長兼駅長の職に就き、亡くなる少し前までその職に就いていました。

当時の道の駅はそれほど販売するものは多くなく、地域の産品を主とした・・というよりはちょっとした休憩場所、といったイメージの道の駅だったように思います。

上の写真は父が道の駅の休憩所で撮ったものです。今は畳の間は撤去されてます。

道の駅の建屋の中に木が植えられていて少し変わった雰囲気でした。今はその木も商品が増えてきて邪魔になったのかもう撤去してしまってますけどね。

当時は販売するものは決して多くはなかったですが、父に会いにいろいろな方が来店していました。人と話すのがとにかく好きな人だったので、駅長という職は向いていたかも知れませんね。

なにせ父は道の駅が大好きで、いつも道の駅にいました。ぶどうの仕事そっちのけで道の駅を優先するので、母がよくぼやいていました。道の駅は父にとって居心地がよかったんでしょう。ほぼ毎日道の駅にいたように思います。

体を悪くして床に伏せるようになるまでずっと通い続けていました。

地域の木工大工さんと一緒に何かを作ったり、「森と緑を守る会」を発足して地域の保全活動をしたりと常に地域の誰かと関わって何かの活動をしていたように思います。

今も道の駅で行われている恒例行事5月3日の「新緑の市」と11月3日「紅葉の市」。

この2大イベントは道の駅の設立当初から続いている伝統行事のようなもの。当時から道の駅と土佐町役場が地域の人たちと一緒になってこの年2回の行事を盛り立てて来ました。地域の方が自慢の一品を出店して地域の人がそれを買う。

土佐町には今でこそ夏の「やまびこカーニバル」や各種団体が主催するイベントも増えてきましたが、当時はまだ地域の夏祭り以外はそれほどイベントが多くありませんでした。

「新緑の市」、「紅葉の市」がこれからも伝統として受け継がれていかれたらいいですね。

「ホモ・デウス」 ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

イスラエルの歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリが書いた「これから先、人類はどうなっていくのか?」という未来予想図。ある国の未来とか経済の未来、ということではなく、「種としての人類」の行く末を論じた本。

「ホモ・デウス」という語はホモ・サピエンスの次に位置するであろう神性を帯びた存在としての人類、という意味です。

キリスト教的な意味での神性ではなく、ヒンズー教の神のように生々しく人間臭い、それでいて「不死=神性」を手に入れた者。それが今後科学が発展していく中で、遅かれ早かれ人類が求めていくものであろうということです。

この本の巻頭には献辞として、「S・N・ゴエンカに捧げる」と記されています。

あ!なるほど!と思ったのですが、S・N・ゴエンカさんはヴィパッサナー瞑想の創始者の名で、「人間の感情や感覚の全ては電気信号である。」という考察を基にしています。

そしてこのことが、実は色濃くこの本の内容に影響を与えているということは、発見の喜びでもありました。

「キャベツと白菜、畑にあるけど、持っていく?」

大根の塩漬けが終わったあと、智恵さんと一緒にもうひとつの畑へ向かいました。

わらでできている家のようなものは「わらぐろ」という名前の「冬野菜の囲い」なのだそうです。智恵さんの畑には他にもいくつか「わらぐろ」があり、冬の間、他の人の畑でもよく見られます。

このわらぐろの下には何があるのでしょう?

「里芋を貯蔵しちゅうが。寒さに耐えられるようにここへ囲うちゅうが。埋めてあるの。シビたりせず種芋を貯蔵しておいちょける」

収穫したまま寒い所に置いておくと、確かにシビて(痛んで)くる里芋。もったいないことをしたなあと、今まで何度も思ったことがあります。

「里芋は子どもとひっつけて保存しておく。親と離したらいかんが。離したらいかんぞね。春になったら子が芽を出してね、親は食べる。『ご苦労さん、子どもを守ってくれてありがとう』って言ってね」

キャベツも収穫。ロールキャベツにしていただきました。とっても柔らかくて甘い!

畑の奥にはたくさんのにんにくが育っていました。

「種が余ったきね、どこでもまいちょけと思って…。まきすぎたね」と笑いながら収穫する智恵さん。

にんにくの葉は豚肉と一緒に炒め、塩コショウするだけでとっても美味しい。

「収穫したあと、根っこを水につけちょいたら1週間くらいは大丈夫。ネギがわりに使ってもよし!鍋に入れてもよし!」

キャベツ、白菜、にんにく…。一輪車いっぱいに収穫!

畑の片隅にあったもみ殻。その中から頭を出しているのは…。

「りゅうきゅうよ。冷やいき、もみ殻であっためてやりゆう。根っこが痛まんように」

ああ、房子さんも、久代さんも、畑のりゅうきゅうに、もみ殻をかけていました。みんな同じです。

「生活の知恵よね。受け継いでいけたらいいけんどね。若い人はどうかね…。仕事で忙しいきねえ」

智恵さんはそう言いながら、キャベツや白菜をひとつずつ、新聞紙でくるりと巻いて持たせてくれました。

「畑に足音を聞かせてあげなさい」

以前、誰かに言われた言葉を思い出しました。

智恵さんの畑が智恵さんの足音を聞き、智恵さんとおしゃべりをし、応えていることが、じんわりと伝わってくるようでした。

「夜のピクニック」 恩田陸 新潮文庫

主人公は特殊な事情のため、それぞれの母親の元で育っている同級生の異母兄妹。

「夜のピクニック」とは一昼夜全校生徒が歩き、走るという遠足と耐久マラソンを合体させたようなイベントをさしています。故に登場人物のほとんどが高校生です。

学園もの…、感情移入ができるかしら…?

何せ3世代ほどの年代の相違があります。

テンション低めでページをめくり始めました。

ところが、一ページ目から引き込まれ、最終ページまでくぎ付けです。随所にサスペンスまがいの仕掛けがあり、登場人物の一人一人をまるで隣にでも居るかのように丁寧に描写してあります。

この描写力、構成力には脱帽です。久し振りに見事にいい方向に予想を裏切られた作品との出会いでした。

西野内小代

僕が千葉に住んでいたときにお付き合いがはじまり、勝手に「人生の師匠」と思い続けている佐野さんという方がいる。

佐野さんは、奥さんと農を中心とした暮らしを営んでいる木工作家。古希を迎えたばかりの彼はともかくなんでも自分で作ってしまうスーパー百姓だ。米や野菜を無農薬で育て、カトラリーや茶碗などの食器を手彫りする。丁寧な手仕事はどれも温かみがあり、彼の人柄を表すようだ。大工としての技術も高く、自宅を建てたときは、自分で山から木を切り出し、製材するところからはじまった。住めるようになるまで数年掛かったそうだが、細部は未だ未完成だとか。最後まで妥協しない彼らしい住まいだ。

そんな佐野さんが、僕の古巣であるブラウンズフィールドで、小屋を建てるワークショップをするという。第一子が誕生して以来、イベント参加から足が遠のいていたが、これはぜひ参加したいと思い、高知駅から深夜バスに乗り込んだ。

工程は三部に分かれていて、土盛り〜基礎工事、材の刻み、建前。

僕は、基礎工事と建前作業に参加させてもらった。

在来工法の良いところは、建てた後に増築や改修が比較的容易であること。のちに解体した材を再利用しやすいことだ。実際、このワークショップで使われた木材の半分以上は、別の建物を解体したときに出たものだった。

「自分で家を建てるなんて、夢のまた夢」と思っていたが、指導を受けながら手を動かしていると、なんとなく自分でもできる気持ちになってくる。作業をしながら、「僕ならここをこうして、あんなこともできる」と妄想も楽しい。最終日に棟上げをし、ちゃんと家が組み上がったときはちょっとした感動だった。

今回は会場が千葉という遠方にも関わらず、どうしても参加したかった。それは長年交流を続けている佐野さんたちの「暮らし」を知っていたからだ。里山に居を構え、周囲の環境や地域と循環できる暮らしを、常に考え実践している。「農は環境保全だ」と言う彼の信念を表すように、田畑はいつも整備され、美しい。鶏を飼い、炭を焼き、稲藁を編む。その日その日を丁寧に生きるうちに、また季節が巡る。

講習やワークショップに参加するとき、その内容はもちろんだが、講師がどんな暮らしをしているのかにも注目する。その人の生き方や暮らしぶりが、自分のそれと重なる部分が多いほど、有意義な時間になると考えるからだ。

佐野さんと一緒に過ごした数日間は、案の定、とても濃い、学び多き時間だった。他の参加者とも新しい繋がりができた。密かに驚きだったのは、イベント中、ゴミがほとんど出なかったこと。お昼ご飯は奥さんの美味しい手作り料理、おやつは敷地に生るみかん(見た目は悪いが、味が濃い!)と朝煎れたお茶だった。木っ端は集めて焚き火をし、みかんの皮はコンポストへ。空き缶ひとつも見ることはなかったが、「そんなことは当たり前」とでも言うように、着々と作業を進めていく佐野さんの姿勢に益々惚れ込んでしまう。

僕が家を建てる予定はまだ無いが、今回の体験で、その夢が現実にぐっと近づいたのは大きな実りだ。

写真:棟上げのとき、屋根に登る佐野さん(右)と参加者。みな楽しそう。

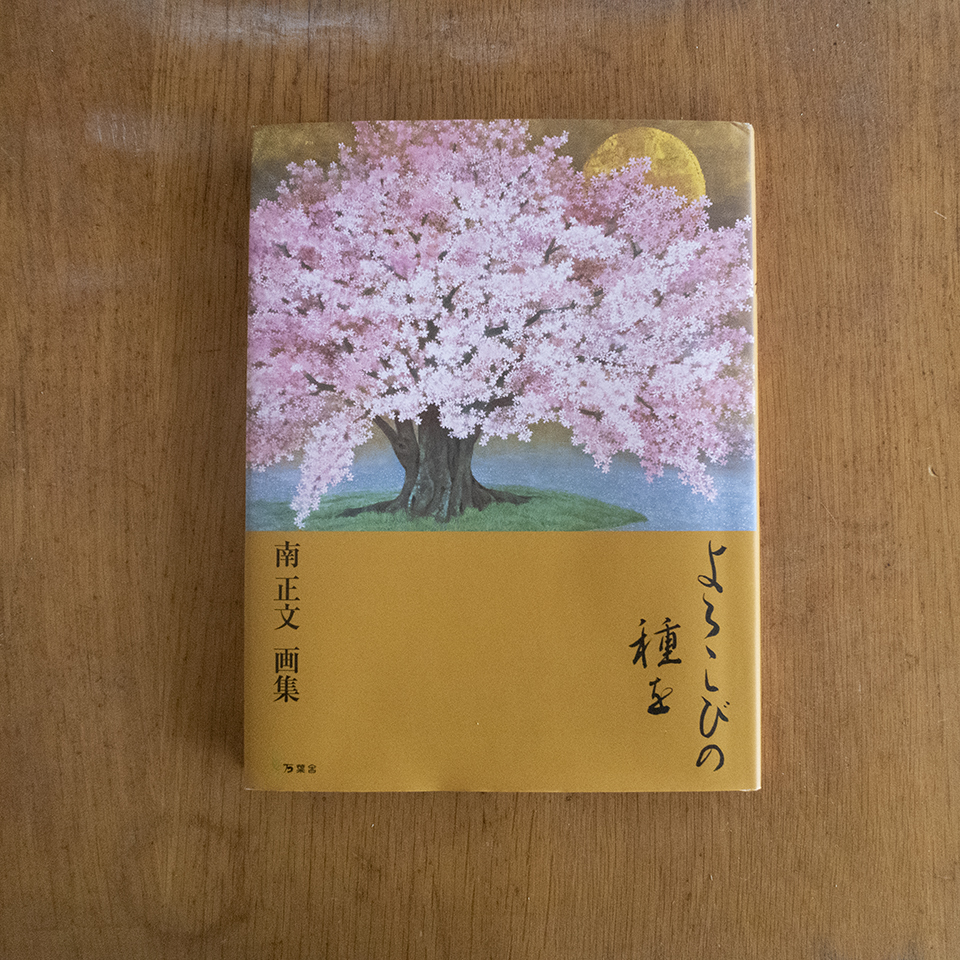

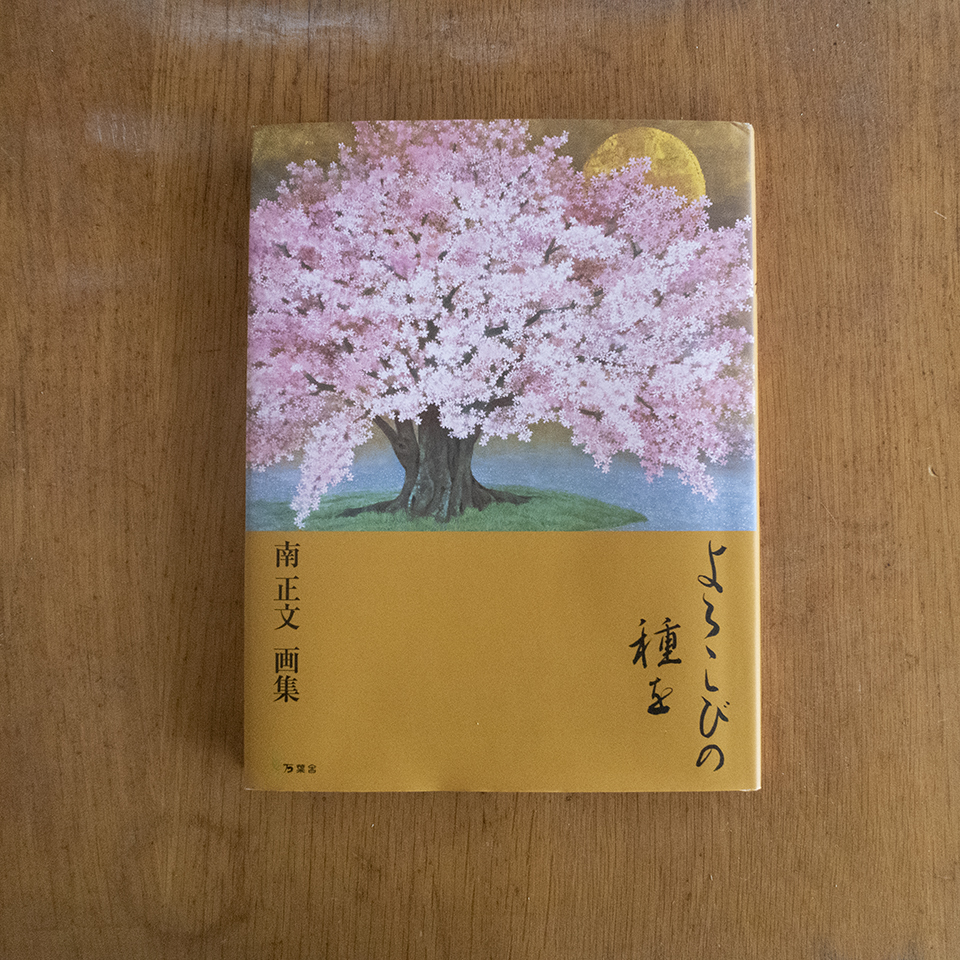

「よろこびの種を 南正文画集」 南正文 万葉舎

「しないとできないは違う」

僕の父がよく言っていた言葉でした。新しい事を挑戦するときは不安や出来る事の保証が無い事に時間を費やすかもしれない言う思いから物事を始める前に

「無理、出来ない」

と、口走りがちでした。しかしそれこそが何も生み出さない自分への楽な逃げ言葉だなと父の言葉から気付かされました。

僕の父である「南 正文」は小学3年生の時に父親の製材所での事故で両腕を失いました。その時代は救急車もなく仕事用のトラックで病院に運ばれました。何とか息子を助けて欲しい言う祖父母の願いに医師は

「命は助かっても両腕無しでは生きていく事さえも・・・」

このまま処置しないほうが良いと提案を出されました。しかし祖父は

「命だけはどうか助けてください!!」

と土下座をして悲願したそうです。

一年後何とか一命を取り留めた父は自宅に戻りました。トイレもご飯も着替えも自分一人では出来ない。今まで普通に出来た事が何一つ出来ない現状を突き付けられました。

何にも出来ない、生きていても仕方ない、生きていくのが辛い・・・

そんな事を思う日々が続きました。

しかしそんな父に転機が訪れます。中学2年生の14歳の時に京都山科にある仏光院にいる尼僧「大石順教尼」に出会った事です。大石順教尼も父と同じく両腕が無く、幼い頃自分の父親に両腕を日本刀で切り落とされた過去がありました。

一緒の境遇で育った人に初めて会ったせいか父の口から出るのは弱気な言葉ばかりでした。

「あれもこれも出来ない、僕は何も出来ない」

そんな父の言葉に大石順教尼は静かに言いました。

「私の弟子になりなさい。ただしそれには条件がある。一人でここまで通いなさい。口で絵を描きなさい。それが守れるなら弟子にする。」

その当時大阪の堺から仏光院までは約3時間。電車バスを5回も乗り換えなければなりませんでした。もちろん切符を買うには他の人に頼まなければならなかったのです。見知らぬ人に勇気を振り絞って声をかけると両腕がない父を見て、気持ち悪がって逃げる人、怒鳴る人、優しく切符を買ってくれる人、次の乗り換え場所までついてきてくれる人や色んな人に出会いました。

「世の中には色々な人がいる。切符を買ってくれた人も買ってくれなかった人も自分にとってみんな先生なんだよ。」

と、大石順教尼は教えてくれました。

「禍福一如」(かふくいちにょ)

大石順教尼は折に触れてその事を教えてくれました。

「両腕がないから不幸なんじゃない。考え方一つで幸せにも不幸にもなるんだよ」

父は生涯この「禍福一如」を心に持っていました。何か嫌なことがあっても

「こうやって勉強させてもらってる」

と、笑顔で言い人に酷いことを言われても嫌な目にあっても

「こういう事は人にしてはいけないとこうして嫌な役をして僕たちに教えてくれている」

そう家族によく言っていました。

本当に父は腕がないと言う事に負い目や悔しさを感じさせず愚痴をこぼすのを聞いたことがありませんでした。実際その生き方が素直に出ているせいか本当に両腕が無いと感じさせない人でした。僕自身も一度重い荷物を持っている時に父に

「ごめん、ちょっと手を貸して」

と言ったことがあり父は

「ごめん、手は無い」

と笑いながら返されたことがありました。

僕自身両腕がない人生と言うのは考えられず何故父がそう言う風に考え生きていけるのかが不思議で仕方ありませんでした。しかし父はいつでも毅然と

「僕は両腕がない障がい者だけど、心の障がい者にはなりたくない」

と、言っていました。そんな父だからこそ色々な職種、性別、国籍の方が父を慕って会いに来てくれたような気がします。人に対して常に優しくあった父の生きてきた姿勢は一枚一枚の絵に溢れています。その生き方の軌跡とも言える絵をこれからも沢山の方に見て頂ける事が私達家族の今後の役割だと思います。決して楽な道のりではではないと感じていますがその時はいつでも父の言葉

「しないとできないは違う」

を思い出し活動していきます。皆様に父の作品をご紹介できた時、その作品で心の中に何かを感じ取って頂ければ幸いです。

南一人

大阪府枚方市出身 高校卒業後単身オーストリアへ。その後、料理を学ぶ為渡英。帰国後はサービスの勉強の為ホテルで婚礼サービスの仕事に従事。レストランやカフェでの仕事を日本各地で行なっていたが父の勧めもあり帰阪。どうせならと飲食の世界から離れサラリーマンに。 父の死後、自分の生き方に疑問を感じサラリーマンを辞め仏門へ。その後、長年の友人の手伝いの為に高知県に。短期滞在の予定だったが色々な縁が繋がり嶺北に定住。料理人の道に戻り地元食材を使ったラーメンやお土産を開発したりを行なっている。

山村育ちだから、色んな動物や鳥の、色々な料理を食べた。狸汁もその一つである。狸の捕獲を一度手伝ったので、汁の味よりも、捕獲現場での思い出が消えない。

終戦の前年、昭和19年の冬のことで、私は小学校6年生であった。

ある日、西石原の実家近くの道で、親戚の窪内重太郎じいさんに会った。そこでじいさんから、

「狸をとりに行きよる。手伝うか」

と言われ、面白そうだと思って、一緒に山へ歩いた。じいさんは、当時で言えば5尺そこそこ、1メートル50センチあるかないかの小柄だが、大きな袋を背負い、腰には鉈(なた)と鋸(のこぎり)を付け、うちわを二つ持っていた。

道々聞いたところでは、昨日山で狸を見かけた。追っかけると、岩の小さな穴に逃げ込んだ。そこで穴の入り口に石を積んで、狸を閉じ込めた。そいつを煙でいぶり出す、ということであった。興味が湧いてきた。

そこに着くとなるほど、大きな岩にある直径30センチほどの穴の口に、ぎっしり石が詰まっていた。

じいさんは背負っていた袋から、古い蚊帳を取り出した。そしてそれを拡げて、穴の口にすっぽりかぶせた。そのあと、蚊帳をくぐって、詰めてあった石を全部取り除いた。

そうして、蚊帳の端々に重しの石を置いて浮き上がらないようにし、

「よし」

と言って、穴の正面で火を焚き始めた。もちろん、蚊帳に燃え移らないような場所である。初めは枯木をどんどん燃やし、次に杉や桧などの生葉を火の上にどさっと置いた。忽ち猛烈に煙が上がった。じいさんから、

「それ、穴へ煽ぎ込め」

と言ってうちわを渡されたので、二人で煙を穴に煽ぎ込んだ。穴の入り口にかぶさっている蚊帳を通して、煙がどんどん穴に流れ込んだ。二人で生葉をくべては煽ぎ、くべては煽いだ。

それを続けていると、じいさんが、

「出るぞ」

と言ったので見ると、穴に入っている煙の渦が微妙に揺れ、中からこげ茶色のかたまりが飛び出してきた。それが蚊帳にぶつかって、もんどり打った。

そのあと、入り口から拡がっている蚊帳に添って走ろうとしたが、蚊帳がからまって暴れた。

「よっしゃあ」

じいさんは狸を蚊帳でぐるぐる巻きにし、腰の鉈を引き抜くと、鉈の背で狸の眉間を、

「そりゃあ」

掛け声と共に一撃。

それで活劇が終わった。

帰る途中、

「自分で狸を見つけても、一人でやったり、子ども同士で絶対にやるなよ。山へ火が入ったらおおごとじゃきに」

と言われ、そのあとで、

「今晩、狸汁を食いに来や」

と誘ってくれた。

その夜の狸汁は、何杯かお代わりをした。

「たべもの九十九」 高山なおみ 平凡社

高山なおみさんの本を何冊か持っている。

料理本にある「白菜の鍋蒸し煮(白菜とベーコンを順番に重ねて蒸し焼きにする)」や「トマト焼きごはん(豚肉とトマトを別に焼いて、同じお皿にごはんも盛って目玉焼きをのせて食べる)」や「春菊のチヂミ」は、今まで何回作ったのかわからないほどで、もう本を見なくても作ることができる。

ベーコンじゃなくて豚肉の時もあるし、春菊ともやしでチヂミを作っても美味しい。高山さんのレシピは、これはあくまでもひとつの作り方で、あなたが好きに自由に楽しく作ってね〜という感じが伝わってくるようで、だから好きなんだと思う。

「たべもの九十九」は、ひらがな50音順に並んだ食べ物のエピソードが書かれている。

中でも「そ:そうめん」のお話が好きだった。

子どもの頃、夏の日のお昼ごはんは大抵そうめんだった(気がする)。大きなガラスの器に真っ白な涼しげなそうめんと、缶詰のみかんが一緒に入っていたことを思い出す。みかんを弟たちと取り合ったっけ。

少し前の夏の日に、オクラを茹でて切ったもの(切ったら星みたいになって楽しい)や、きゅうりを細く切って塩もみしたもの、しょうがのすりおろし、のり、しその葉、モロヘイヤとおかかを混ぜてしょうゆをちょっぴり入れたのやらを色々と、そうめんの薬味にして食べた。

その日の風景は今もよく覚えていて、多分、これからも思い出すのだと思う。

ひとつひとつの食べものが、記憶の引き出しにしまわれていたお話を連れてくる。

高山さんは書いていた。

「(中略)20代のはじめ。あの頃の私に、手をふって教えてあげたい。「おーい、未来にはたいへんなこともいろいろあるけども、楽しいことがたくさん待っているし、三度三度食べるごはんのおいしさも、ちゃんとわかるようになるよ。だから、だいじょうぶだよ」

その気持ち、わかるような気がする。

鳥山百合子