ちぢかまる

【動詞】ちぢむ

例文: おまるがちぢかまる

著者名

記事タイトル

掲載開始日

一人で家にいる静けさのなか、不意に「ボトッ」という音がする緊張感といったらない。それが熟した柿が地面に落下した音だとわかるまで、少し時間を要した。我が家の裏庭には柿の木が2本あるのだ。

ある日、廊下の窓からふと外を見ると、薄い茶色の体をした動物が畑をうろうろしているのが見えた。狸かな?と思いながらその様子を伺っていると、その動物はどうも畑に落ちている柿を食べているようだ。窓からしばらく見ていたが、柿の木にその体が見え隠れして全貌がわからない。相手は柿に夢中になっている。気づかれないように近づいてみることにした。

サンダルを履いて裏庭にまわり、足音がしないように忍足で近づく。まるで泥棒のようだ。

茶色っぽいと思っていた体は意外なほど白く、毛がツンツンしているように見えた。その体のそばからピチャピチャと音がする。熟した柿はさぞかし美味しいのだろう。2メートル先から人間に覗かれているというのに全く気付いていない。こういうとき、「わっ!」と驚かせたくなるのはなぜだろう。そうしたいのを堪えて見ていると、近所に住む幹男さんがやってきた。

幹男さんはつかつかとそばまでやってきて、その動物をチラッと見て「ありゃあ、ハクビシンじゃ!」と言った。その声に驚いてその動物は逃げていった。「柿が大好物じゃけ、食べにきちょったんやろ」。そして「ハクビシンはうまいで!コリコリしてて!」と言う。

その二週間ほどあとで、また幹男さんに会った。「近所の人がハクビシンを捕まえた」と教えてくれた。「この前のハクビシンでしょうかね?」と聞くと「そりゃあわからん!」と言う。そういえば、ハクビシンの姿をあれから一度も見ていない。

幹男さんは「柿の数が減ってないか?」と私に聞いた。「数えてないです」と答えると、「数えてみや!柿が減ってたらまだハクビシンがいるということや」。

家に帰って、柿の木を見てみた。木の高いところにある柿には手が届かないからそのまま熟してボトボト落ちてしまう。そもそも、柿の数が減っているのかどうかを考えたことがなかった。言われてみて初めて、そういえば減ってるかもしれないなと思ったくらいだ。私はそういう目で柿を見たことがなかった。

先日、柿を収穫した。甘くてとても美味しい柿だった。

美味しい柿がある場所を見つけて夢中で食べていたハクビシンは、今どこにいるのだろうか。また畑に来て、お腹がいっぱいになるまで食べてほしい。まだいくつも木になっている柿を見るたび、そう思っている。

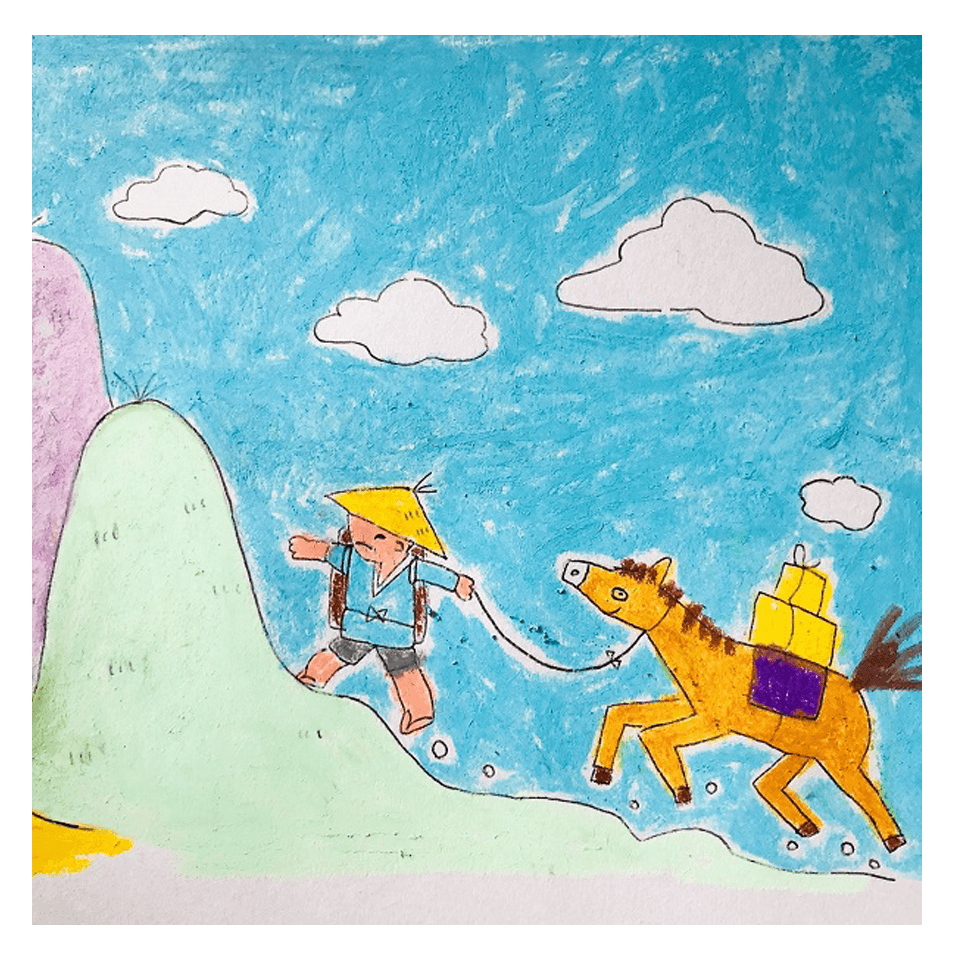

伝次道は、田井から高知市薊野に至る約36キロメートルの中ノ川越えと言われた旧往還(とおり道)の一部をなすものである。

中ノ川越えは、旧田井中学校裏手から山坂を登り、上野集落、大奈路(上野上)集落、伊勢川集落の上方の尾根を伝うようにして標高約1,000メートルの中ノ川越えの峠に出る。ここから南国市で中ノ川、大改野集落を経て薊野に至る。

大奈路の小笠原伝次と言う人が、田井より中ノ川までの道路整備に私費を投じてその監督に当たったので、伝次道の名で今に伝えられている。

弁当を片付ける暇もないほどに忙しく、あちこちに伝次の空弁当が転がっていたと言う話まである。

この道を三椏などの荷をつけた牛馬の通う姿が毎日のように見られたのは大正年間まであったが、戦後もまだ時々は旅急ぐ人の姿が見られていた。6~7時間かかり、日帰りは朝早く、帰り着くのは暮れ果ててからであった。遍路道は、伝次道の一部を通っていた。

伝次はなかなかアイディアマンで、燻炭と言って大きな穴を掘り、松の枝や柴を並べて焼き、これを肥料にしていた。毛皮の売買に目をつけたのか早くから大がかりな兎の飼育もしていたし、お前ら大きくなった頃は人間が空を飛び出すぞと話してくれたし、今から思えば、新知識を吸収し、実行力のある人であったと言う。

小笠原富春(町史)

「世界を変える美しい本」 草刈大介,大久保美夏(ブルーシープ), 松岡希代子, 高木佳子(板橋区立美術館) ブルーシープ株式会社

2018年に板橋区立美術館で開催された、インドの出版社・タラブックスの展覧会で買い求めた一冊です。

タラブックスはインド・チェンナイにある出版社で、本の紙を作るところからシルクスクリーンでの印刷、製本までを地元の職人さんたちが手で行い、一冊ずつ手作りで本を作っています。今や世界的に有名な出版社ですが、タラブックスは組織として「小さくあり続けること」を貫いています。

小さくあり続けるのはなぜか?

それはまず、小さくあることで組織全体の状況を把握でき、やりたいことをやりたい時に立ち上げられることを挙げています。また、「売れるから・売れればいい」という仕事の仕方ではなく、ひとつの仕事を前にした時に「これをやりたいのか。これはいいことなのか」で意思決定ができるということ。そして、働いている人の環境と生活を守り、顔の見える人間関係の中で仕事をするためだといいます。その姿勢にとても共感します。

反対に、小さくあることのマイナス点は「ビジネスの点で賢く立ち回れない。他の人たちがやっているようなお金の稼ぎ方がよくわからない」とのこと。そのことも共感します。(もっと勉強したいと思います。)

この本を開くと、インドのアーティストが描いた絵が言語や国境を越え、何かを訴えかけてきます。言葉を使わないコミュニケーションや意思の疎通がそこにはあります。それを感じるのは、人間が共通して持っている何かがあるからなのでしょう。その共通する何かの姿をもっと知りたいと思います。

コロナ禍がおさまったらインドへ行って、タラブックスを訪れたい。その思いを胸に、目の前のことをひとつずつ重ねていきたいと思っています。

ある日、私は松茸を受け取った。

私は未だかつて本物を手にしたことはなく、驚きと嬉しさと共に、どう扱っていいものか考えあぐねた。まずは、以前どこかで見たようにそれらしく編み籠に入れてみようと考えた。家にあった籠を引っ張り出して、うやうやしくそっと入れた。籠に入った松茸は、いかにも松茸らしい風格を醸し出していた。

次に私がしたことは、松茸の籠の置き場所を探して家の中をウロウロすることであった。やはり家の入り口である玄関がいいだろうか。いやいや、日が当たる場所でせっかくの松茸が乾燥してしまってはいけない。それでは玄関横にある本棚の前はどうだろう。そこは本やら荷物やらが積み重ねてあるから、せっかくの松茸が荷物と共に埋もれてしまう。そうなったら最後、子どもたちはその存在に全く気づかず、その前を通り過ぎてしまうだろう。学校から帰ってきたら「松茸だ!どうしたの?」と私に聞いてほしい。その様子を思い浮かべるだけで口元が緩んでしまう。

しかし大変残念なことに、子どもたちは本物を目の前にしてもそれが松茸であることがわからないだろう。いまだかつて食卓に上がったことはないし、どこか旅行に行って「山の幸御膳」たるものを注文し、ほんのおまけ程度に松茸がついてきたことはあったかもしれない。が、そのときには元の形は跡形もなく、小さく切られてしまっているのだ。山で生えていたままの本物が目の前にある今こそ、これが松茸なのだということをぜひとも実感させたい。そんなことを色々考えながら、籠を抱えて部屋から部屋を行ったり来たりした。

結局、毎日食事をする木の机に置いた。横を通りかかる時、いつもチラリと見てしまう。籠の隣には新聞や学校からの手紙も一緒に置いてあるので、これではありがたみも失せるというものだ。机の上を片付けて堂々と真ん中に置いた。松茸とはこうあるべきだと大変満足したのであった。

さて、この松茸がどのようにして我が家へやってきたのか。そのことをお話したいと思う。

10月のある日、いつもお世話になっている土佐町の近藤雅伸さんから電話がかかってきた。

「あ〜〜、近藤やけども」。近藤さんの声は今日も大きい。でもいつもと何かが違った。いつもと何か違うことを言いたい時は、電話口からでもその空気は伝わるものだ。

「松茸、いるかよ?」

「え?」

「え?じゃない、まつたけ」

「え!松茸?松茸ですか?」

何かの聞き間違いだと思い、私は何度も尋ねた。

何度聞いても、近藤さんは「まつたけ」と言っているのだった。

松茸は、近藤さんの山で収穫したのだそうだ。そろそろ時季かなと思って、山の中のとある場所へ行ってみたら、いくつもの松茸が円を描くように生えていたという。

近藤さんをはじめ山で暮らす人は、自分たちの「場所」を持っている。松茸はもちろん香茸というきのこも同じ時季に収穫できるのだが、それぞれの人にとってのとっておきの場所がある。自分の子どもにさえその場所を教えていない人も多いと聞く。山の秘密、自分だけの秘密。なんとゆたかなことだろう。コンクリートの上ではそうはいかない。

松茸は毎年同じ場所に生えるとは限らないそうだ。松茸の菌が松の木の根っこにくっついて松茸ができるという。生命の神秘。自然の恵みをいただいて人間は生きているのだ。

近藤さんにそう話すと「自分にとっては、松茸は特別なものというよりも、あるものを食べるという感覚」なのだという。「自分の足を使って山へ入ったら松茸がそこにあって、取って食べたらうまい。そう思うだけ」。

それは、山と共に暮らしてきた人だからこその言葉だ。

先日、テレビで「サザエさん」を見ていたら松茸をテーマにしたお話があった。松茸が食べたいというカツオにサザエさんは「“香り松茸、味しめじ”という言葉があるのよ」と諭すように話していた。松茸の香りは素晴らしいけど、味はしめじの方がいいのよとサザエさんは言いたいらしい。私はしめじの炊き込みご飯が好きでよく作るのだが、しめじの香りだって負けてはいないと思う。決して負け惜しみではない。

私の数少ない松茸に関する思い出は、中国産のものをスーパーで見かけたり、小袋に入った「松茸の味のお吸い物」の粉をお湯に溶かして飲んだことがあるくらいだったが(ちなみにお吸い物は美味しい)、そんな私にもついに松茸を調理する日が来た。是が非でも、その香りがしめじよりも勝るのか確かめたい。

近藤さんによると、石づきの部分をナイフで鉛筆を削るようにそぎ、あとは好きな大きさに切るらしい。松茸だからといって特別扱いはせず、あくまでもいつも通り、自由に調理していいのだ。

まずは王道である「松茸ごはん」から。新聞に包み、冷蔵庫の野菜室の一番いい場所に入れておいた松茸をまな板の上に並べる。何だか緊張してしまう。さっき読んだばかりの作り方を何度も復習した。

キッチンペーパーでそっと汚れを落とし、近藤さんに言われた通り、鉛筆を削るように松茸の石づきを削った。

土のついたその部分を一回か二回、そっとそいだ。もうそれだけで驚いた。それは初めての香りだった。これが松茸か!

昆布だしにお酒、醤油、塩を加え、給水していた新米の上に松茸をのせ、炊飯器で炊いた。炊飯器からシュッシュッシュと湯気が出始めたころ、家中が松茸の香りでいっぱいになった。確かにしめじよりも勝っているかもしれない。この香りを一人で吸い込んでいることが何だかとても贅沢に思えた。

その日の夕食は、松茸ごはん、松茸と豆腐と三つ葉のお吸い物。松茸ごはんを息子が大変気に入って何杯もお変わりし、長女はお吸い物の入った鍋を空っぽにした。

次の日の朝、ほんの少し残っていた松茸ご飯を「もうこれで終わりか…」としみじみと味わって食べていた息子。また明日も食べたいと言っていたがそれは無理というものだろう。せめてしめじごはんを炊いてやろうと思う。

季節ごとの山の恵をいただく日々。

自ら収穫したものを惜しげもなくお裾分けしてくれる人がいる。

自然と人の懐の深さに触れることで、私はどんなに救われてきたことだろう。

近藤さんは「喜んで食べてもらえたらうれしいんよ」といつも言ってくれる。私はいただくばかりで、いまだに何も返せずにいる。

ある朝、スクールバスがやって来るバス停までの道を、息子と歩く。

落ち葉で縁取られた小道は、すっかり秋の様子だ。

はらはらと落ちてくる葉っぱを見ながら、そろそろ冬支度をしなくてはと考える。

干してある稲の脱穀とハデの片付け、小麦の播種、干柿ゆべし作り、生姜の収穫、農機具などのメンテナンス、細々した改修とDIYなどなど。冬本番前に終わらせておきたい、この時期にしかできない作業が目白押しだ。

落ち葉集めもそのひとつ。

ここ二三年は、この落ち葉を集めて畑に入れてる。畝やその合間を覆うように、堆肥やマルチとして利用するのだ。

白菜やブロッコリーなど冬野菜の苗の間に敷き詰める。そのうち落ち葉が野菜の冬服や布団みたいに見えてきて、幼児を世話するような感覚になって自分でも可笑しいなと思う。

ふと前を歩く息子を見ると、長袖長ズボンを着てる。

ついこの間まで夏服で遊びまわっていた彼もちゃんと冬仕様になっていた。

今日はタンスを衣替えしようかな。