2018年11月11日、美しい青空のもと、さめうらの郷湖畔マラソン大会が開催されました。

第34回目となるこの大会は「今までで一番いい天気に恵まれた」とのこと。

向かいの鎌滝山のふもとに広がる赤や黄色の木々が早明浦湖畔に映り、本当に美しかったです。

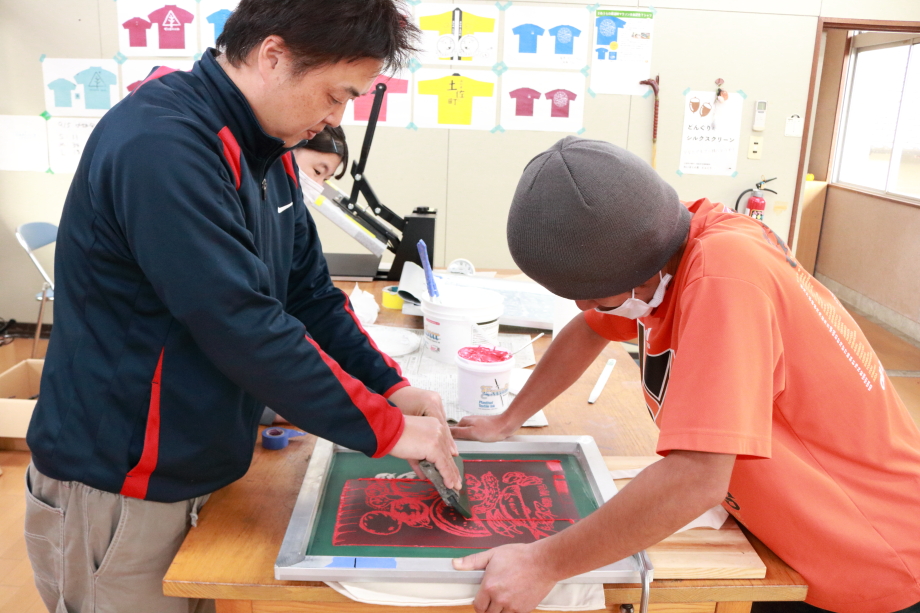

シルクスクリーンで制作したTシャツを着ている方がたくさんいて、思わず話しかけてしまったくらい、とてもとてもうれしく思いました。

購入してくださったみなさま、本当にありがとうございました!

「いとこ同士なんです!」とてもうれしそうにお揃いのTシャツを着てくださっていました。パワーをいただきました!

「とさちょうものがたりに掲載されるのを楽しみにしてます!」と言ってくださいました。

写真提供:澤田幾弥

審判長である“NPOさめうらプロジェクト”辻村幸生さんの挨拶。辻村さんはどんぐりさんとのシルクスクリーンの取り組みを応援したいと「このTシャツを着て挨拶するから!」と言い、メンバーで着たいとTシャツを購入してくださいました。辻村さんのお気持ちがありがたくうれしかったです。本当にありがとうございます。

写真提供:澤田幾弥

BlueLake ブレイクのみなさんがこのTシャツを着て自転車に乗り、ランナーさんの安全を守ってくれました。頼もしくかっこいい!中学生、高校生、大学生…、ブレイクの活動はとても素晴らしいなと思います。

Tシャツやトートバック、どんぐりさんのクッキーをブースで販売しました。「このTシャツがほしかったので」とわざわざ来てくれた方もいました。「娘がマラソンに出てるから応援に来た」というお父さんは以前土佐町で仕事をしていたそうで「土佐町はとてもいいところ。人の気持ちが温かい。いつ来ても懐かしいねえ。」と目を細めながら話してくれました。

Tシャツは、ランナーさんが大会への申し込みをする時に注文できるようにしていました。200人のランナーさんにご注文いただき、どんぐりのメンバーさんが一枚一枚印刷しました。

マラソン大会当日も、ブースで販売しました!

34回目を迎えたさめうらの郷湖畔マラソン大会、このTシャツが初めてのオリジナルグッズとなりました。

(さらに…)

「たて糸よこ糸」 窪内隆起 短歌芸術社

「たて糸よこ糸」 窪内隆起 短歌芸術社