相撲と楽しんだ若者は、同じように盤持ちが好きだった。

祭りの日とかその他の休日には、必ずと言ってよいほど神社の境内に集まり、盤持ちに汗を流し、お互いの力を競い合った。これが当時の若者達のこよいない楽しみでもあり、かつ暗黙の伝統的掟でもあったわけである。

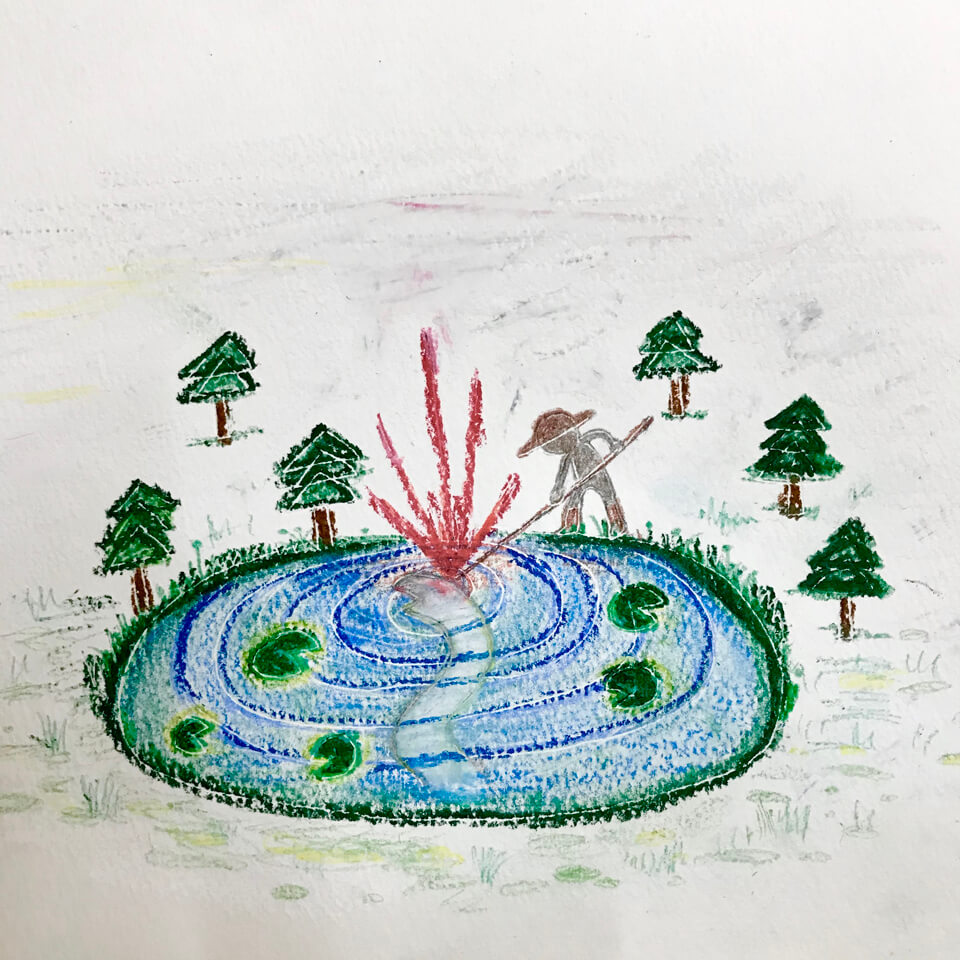

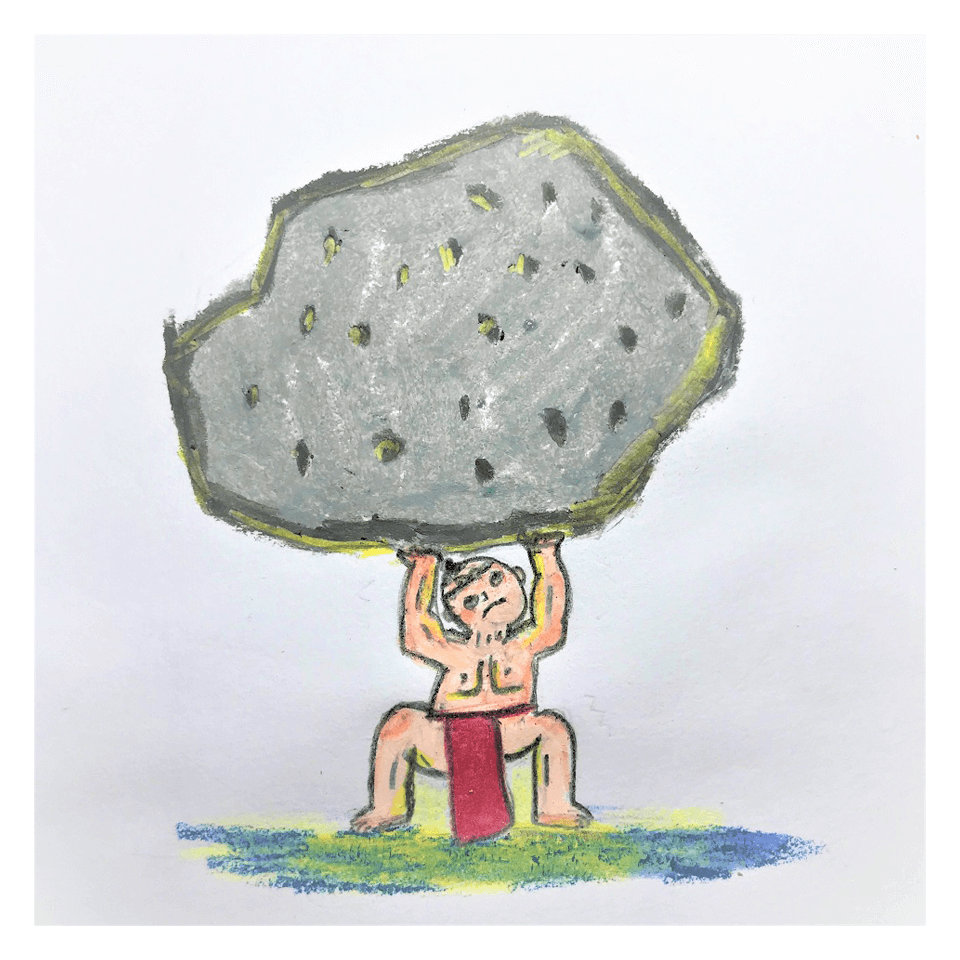

盤持ちとは、大石を抱き上げて肩に担ぐことであるが、この大石すなわち盤持ち石(力石)が方々の神社や、お寺の境内などに置いてあるのを最近までよく見かけたものである。

相川・高須地区には四ヶ所あったが、正木の宮に二個(二十八貫と三十二貫)、荒神様に二個(二十八貫と三十二貫)、お地蔵様に一個(四十二貫)、岩戸様に一個(三十七貫)である。正木の宮や荒神様の二十八貫の力石を担ぐ者はいくらでもいたという。

だがそれでも三十二貫(120kg)となるとその数はぐっと減ったというし、さすがに四十二貫(158kg)ともなると、これを料理する力自慢の者はそれこそめったにいなかったらしい。高須の八重霞(池添大三郎)は、正木の宮の三十二貫の力石をいとも簡単に持ち上げたり、一間(1.8m)近くも前に投げ飛ばしたりしたが、それでも肩にあげるとなると、それこそ見ている方が気の毒になるほど苦労し、うんうん唸りながら担ぐという有り様だったという。

盤持ちの最大のこつは、力だけに頼らないことだという。じわっと腰を下ろし静かに両ひざの所へ持ち上げ、そこで胸をぐっと力石にくっつけ、それから石が肩へ歩いてゆくようにじわじわ持ち上げなければ、ぎりぎりの石は決して肩に乗るものでないと、昔を語る古老たちの一致した意見である。盤持ちは絶対に力だけでは駄目で、それなりのコツが必要だという。大三郎ほどの怪力でも盤持ちは苦手だったようである。

嶺北一の盤持ち男として不動の地位を占めているのは、何といっても日本嶽萬治(やまとだけまんじ)をおいてほかにない。これを証明するかのように、土佐町役場入口の右側に、萬治の力石が立派な台座の上に座っている。

力石には「森村笹ヶ谷、日本嶽萬治、明治三十五年担ぐ、南泉上分有志同下分有志」と彫り込まれ、台石には「日本嶽萬治の盤持石、笹ヶ谷二番邸和田貞右門長男萬治、明治三十五年二十三歳の時かつぐ、重量一八四. 五キログラム(約五十貫)」とある。

このことを当時の新聞(明治34年12月25日)は、「土佐郡嶺北森村の笹ヶ谷日本竹(22)といふは、去る13日、同村土居にあれる目方四十五六貫の大石を何の苦もなく担ぎあげ、見るもの皆舌を巻きたりという」と言っている。

この力石は、以前は南泉の古野の道ばたに置かれていたが、土佐町役場に持ち込み、永久保存の措置をとったものである。

町史