「広辞苑 第三版」 新村出編 岩波書店

雑誌を読むよりおもしろい!

1984年4月4日、香川県高瀬町の書店で、兄から「誕生日と入学のお祝いに何か」と言われ、リクエストしプレゼントしてもらった一冊です。

藤田千春

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

「江戸川乱歩傑作選」 江戸川乱歩 新潮文庫

江戸川乱歩との出会いは小学生の時。

近所のおじさんの家にあった『屋根裏の散歩者』のハードカバーの表紙が怖くて怖くてこの本は一体どんな本だろうとドキドキしたのを覚えています。

結局読んだのは中学生になってからだったのですが。

この短編集の物語はどれもこれも一体最後はどうなってしまうんだろう?と思わせるものばかり。

『鏡地獄』を読んで、ガラスの球体の中心とはいったいどんなものだろうと想像してみようとしては想像すらできません。

私が一番好きなのは『芋虫』なのですが、かつて伏字だらけで発表され、戦時中には発禁処分となったのだそう。

そうなるのも頷ける、そんな物語です。

和田亜美

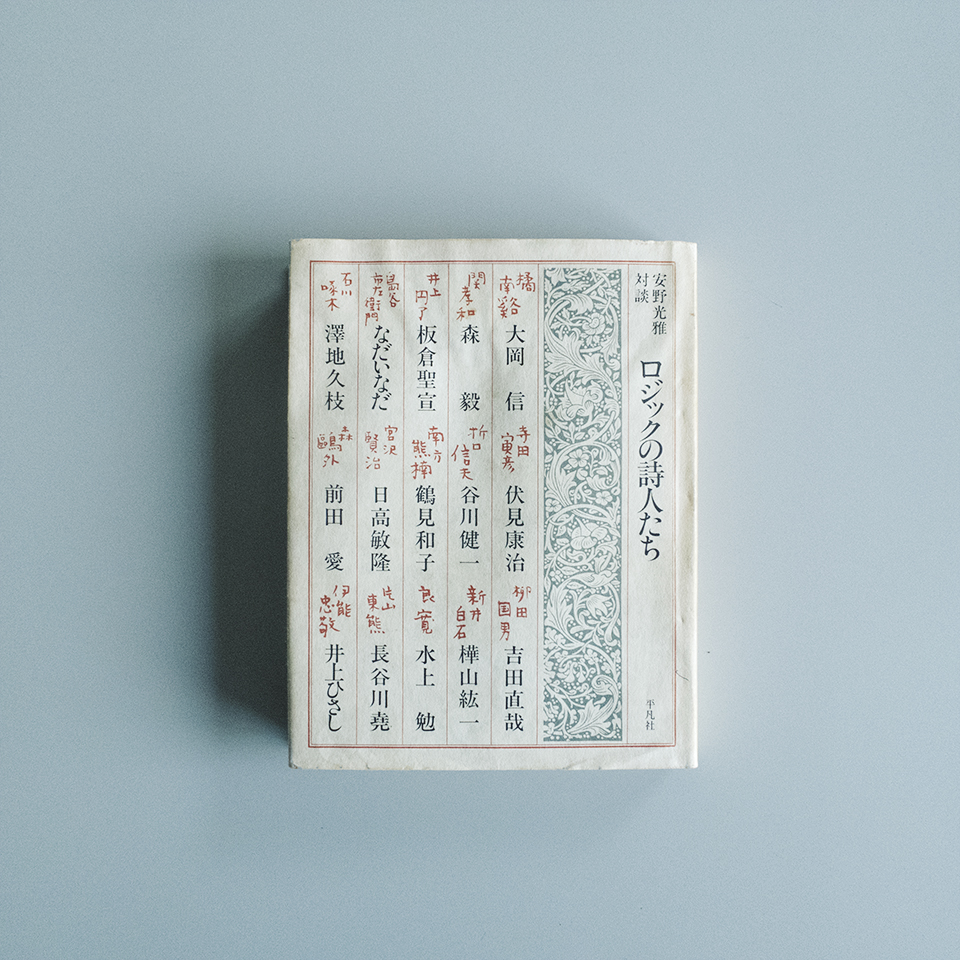

「ロジックの詩人たち」 安野光雅 平凡社

画家である安野光雅は、ぼくが小さな頃のヒーローです。

あのタッチで描かれる日本や外国の町の風景に、理由もなく強く心惹かれてページをめくっていた記憶があります。

この本は松山の古本屋で見つけた一冊。珍しく、安野光雅の対談集。15人の文人や学者と、それぞれテーマとなる人物について語っています。

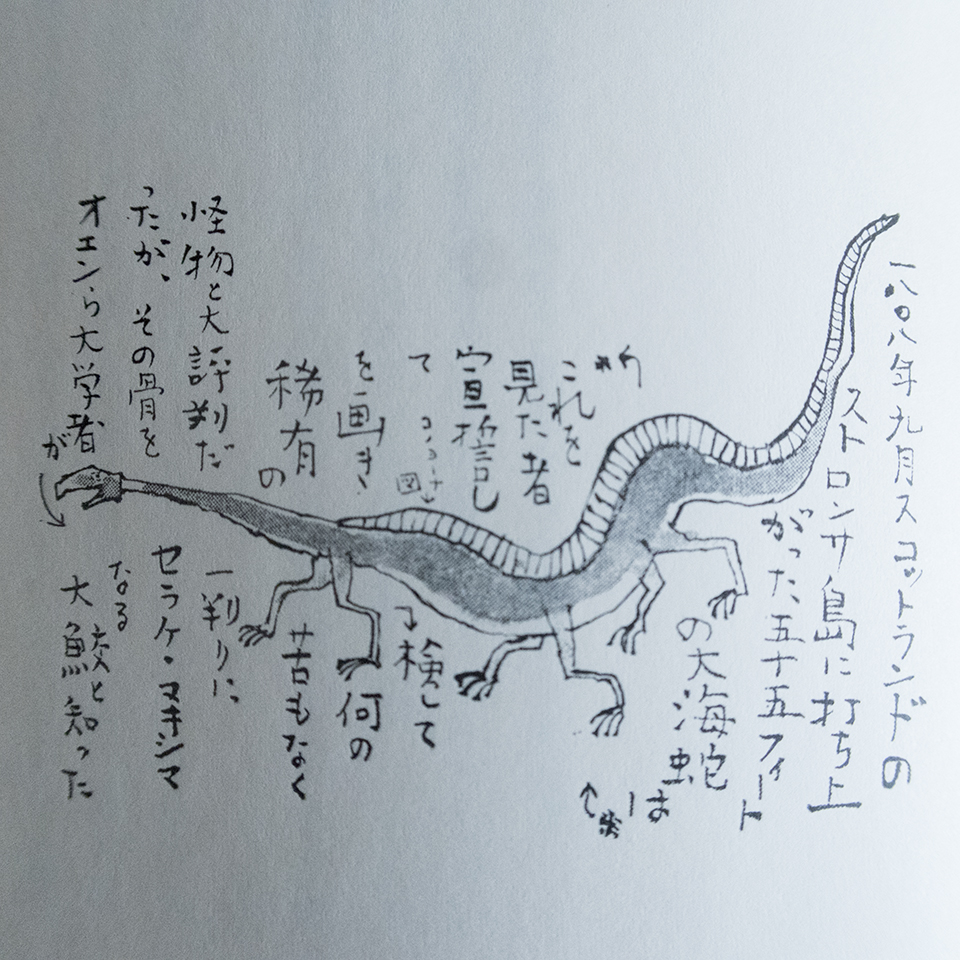

鶴見和子さんと語られる南方熊楠の一章。二人の話題は明治39年に発令された神社合祀令にも及びます。

江戸時代に一つの村に必ず産土(うぶすな)神社があったのに、村を二つ三つ一緒にして町にすると、産土が一つの町に二つとか三つあることになって、ムダだと政府は考えるようになったわけです。だから、なるべく一緒にまとめて、あとは壊してしまう。それが神社合祀なんです。 鶴見

文化的・環境的・生態学的・民俗学的、多様な見地から、熊楠は激しい反対運動を展開し、国内外に「農民困窮す」「漁民困窮す」と激しく警鐘を鳴らしました。結果、10年という時間がかかりましたが合祀令を撤回させることに成功しました。なんか話が逸れちゃいましたが、鶴見さんの熊楠論を聞いての安野さんらしいひと言。

南方熊楠を遠いむつかしい存在だと思う人が多いんですが、まったく逆でその実は面白いですね。学問がこんなに面白くていいかしらと心配になるくらい。 安野

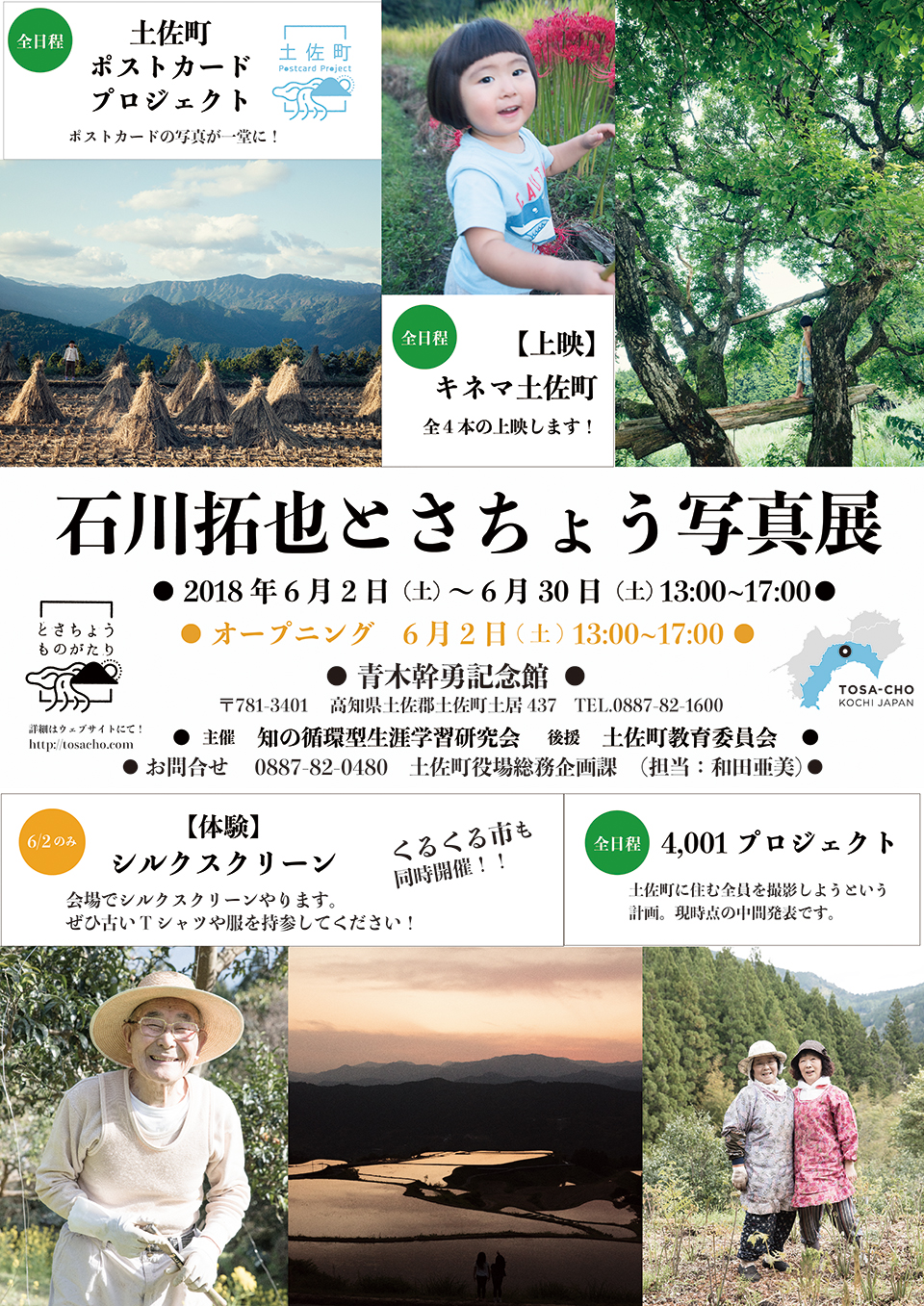

○日程 2018年6月2日(土) 〜 6月30日(土) 期間中毎日13:00~17:00の開場です。

○オープニングイベント 6月2日(土) 13:00~17:00

○会場 青木幹勇記念館(旧森小学校) 高知県土佐郡土佐町土居437 0887-82-1600

○主催 知の循環型生涯学習研究会 後援 土佐町教育委員会 協賛 HappyFabric.me

○参加費 全て無料 どなたでも参加できます。お子様連れも大歓迎です。

○お問合せ 0887-82-0480 土佐町役場総務企画課(担当:和田亜美)

土佐町の風景を月に1枚ポストカードに!と撮影してきたプロジェクト。今回は今までにない大きなプリントでご覧ください。

土佐町に住む全員を撮影しよう!というこのプロジェクトの中間報告的な展示です。

⬜︎【上映】キネマ土佐町

春夏秋冬の4本で完結した土佐町の動画「キネマ土佐町」を上映します!

⬜︎【上映】とさちょうものがたりの動画

佐々井秀嶺さん(インド仏教指導者)や下田昌克さん(絵描き)が土佐町を訪れた際に作成した動画の上映も!そうそう、土佐町の奇祭「南川百万遍祭り」の動画も合わせて。

⬜︎【体験】シルクスクリーン印刷 x くるくる市

とさちょうものがたりで取り組んできたシルクスクリーン印刷を会場でやります。ぜひ着古したTシャツや服を持参して、ご自身で印刷を体験してください! くるくる市も同時開催! 参加費は無料・ドネーションをお願いしています。

2月に笹のいえと開催した「シルクスクリーン x くるくる市」の模様はこちら

笹のいえの渡貫洋介さんがシルクスクリーンについて書いた「着ない服を着る」はこちら

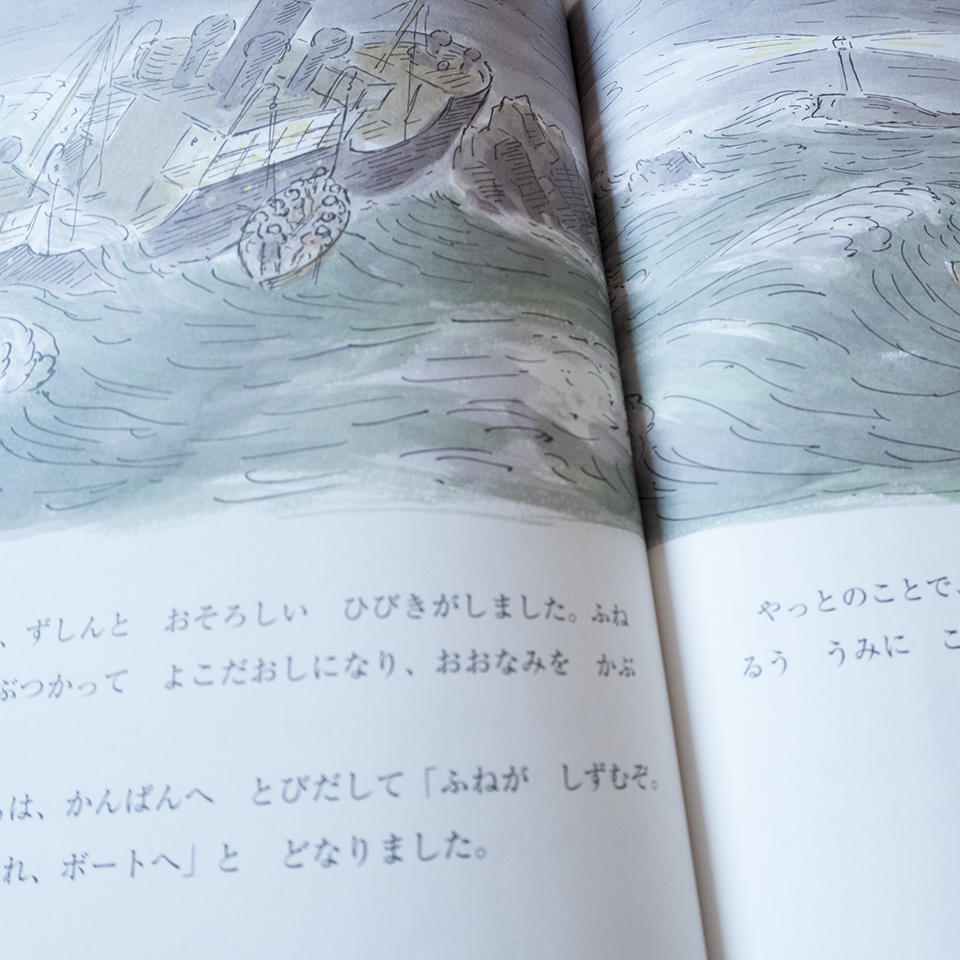

「チムとゆかいなせんちょうさん」 エドワード・アーディゾーニ作 福音館書店

図書館で偶然出会ったこの本があまりにも面白くて、図書館で借りて全11巻を読みました。

その時、この「チムとゆかいなせんちょうさん」以外は全て絶版になっていました。

そのことがとても残念だったので、出版社である福音館書店に「チムシリーズを復刊してほしい」という内容の手紙を書きました。そう思っていたのは私だけではなかったのでしょう、そのあとシリーズの一部が限定復刊され始め、とてもうれしかったです。

この本の初版は1963年。

多くの人に読み継がれていく本には、きっと世代や国境を越えて人が共有できる何かがあるのではないかな、と思います。

アーディゾーニが、いつも子どもたちの背中をどこかでそっと支えてくれているような感じがとても好きです。

鳥山百合子