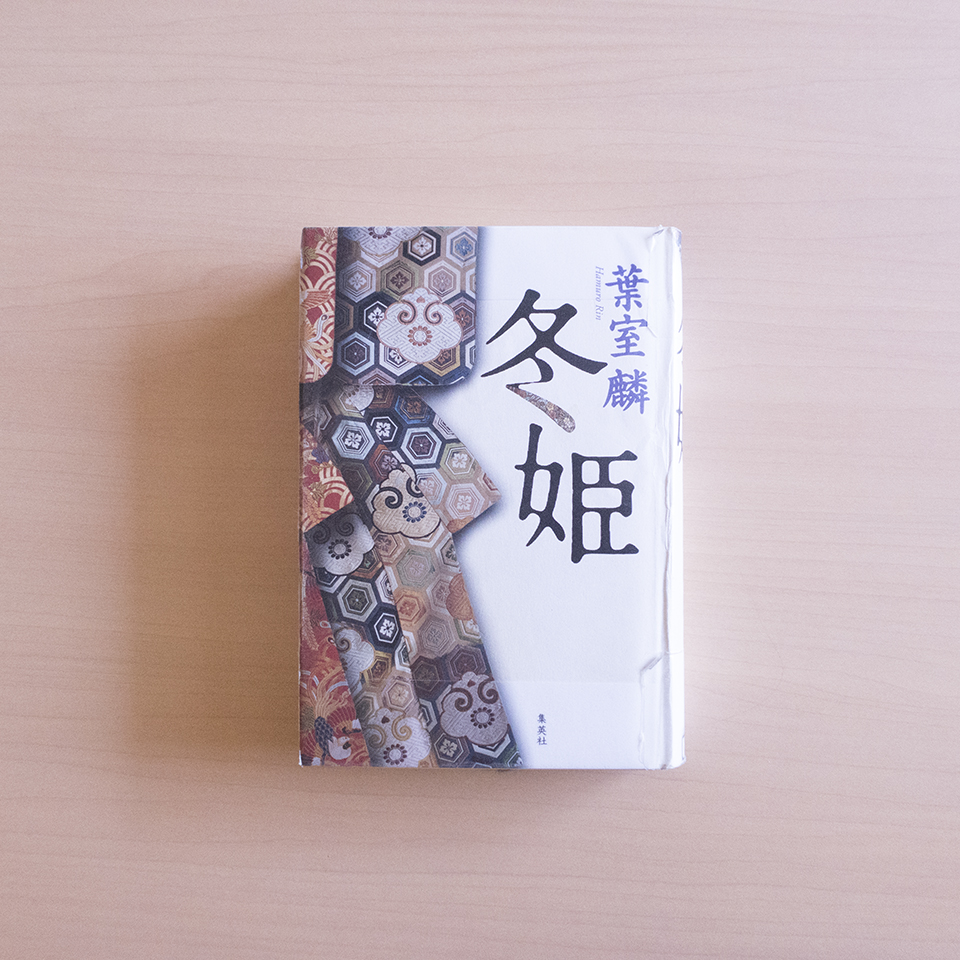

「冬姫」 葉室麟 集英社

これは織田信長の娘「冬姫」を主人公にしたものです。戦国時代、戦っていたのは男たちばかりではなかった。

「女には女いくさがある」と懸命に生きた女性の物語。

お市の方、淀君、豊臣秀吉、細川ガラシャ等の話が輪舞曲を奏でながら終局へ向かっていく展開も魅力です。

矢野信子

著者名

記事タイトル

掲載開始日

山の人、町の人。先祖代々住む人、都会から越してきた人。猟師さん、農家さん、森の人、職人さん、商店さん、公務員…。

人口4,000人弱の土佐町にはいろいろな人がいて、いろいろな人生があります。

土佐町のいろいろな人々はどんな本を読んでいるのでしょうか?もしくは読んできたのでしょうか?

みなさんの好きな本、大切な本、誰かにおすすめしたい本を、かわりばんこに紹介してもらいます!

(敬称略・だいたい平日毎日お昼ごろ更新)

お子様連れも大歓迎です。みなさまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

日時: 2018年2月24日(土) 13:00~17:00

場所:シルクスクリーン|土佐町役場前作業場 (土佐町役場駐車場の向かいにある倉庫の一角です。Google Mapでは「土佐れいほく葬祭センター」と出る建物です。)

くるくる市|土佐町役場内

参加費:無料(ドネーション制)

・古くなった衣類を持参してください!(詳細は以下)

・インクを取り扱いますので、汚れても大丈夫な服装で!

シルクスクリーンで作ったTシャツ(ブカブカ)

昨年秋のあるとき、笹のいえでイベントが行われました。そのときのトークで笹のいえの洋介さんと子嶺麻さんが話していたのが、

衣食住を自分たちの手でつくっていく場合、実は一番難しいのが「衣」。

例えば、綿から育てようと思ったらすごい手間と時間が掛かる。糸を紡いて、染めて、織って、、、服って簡単に手に入るのに、実は膨大な資源と労力が使われてる。

加えて、

なのに、世の中にこれだけ服が溢れ、着られるものが捨てられていく。なら買わなくてももらったり交換したり、ちょっと手を加えたりして着続ければいいんじゃないかなあ。

とも話していました。

ここに、とさちょうものがたりが進めているシルクスクリーンのものづくりと合致するポイントが!

というのが、今回のイベントの全容です。加えて、「服ってなんだろう?」って考える機会にしてもいいですよね!

笹のいえは、「むかし暮らしの宿」。衣食住、可能な限りを自分たちの手に取り戻す暮らしを実践しています。実際に笹のいえの暮らしを体験すると感じるのは、余計なもののないシンプルな「美しさ」。笹のいえの連載を見ていただけたら十二分に感じていただけると思います。

誰でも参加できる、無料のフリーマーケット。

誰かに譲りたい・使ってほしい物、たんすのこやしに宝のもちぐされ、捨てるに捨てれぬ思い出のあれやこれ。

気持ちよく、さようならするチャンスです。

そして、誰かのいらないものはまた、あなたの欲しかったものかも知れません。

会場で素敵なものに出会ったら、持ち帰って使ってください。

もちろん手ぶらで参加して持ち帰るだけでもOKです。

ルールは3つだけ。

①自分のものがわかるよう、風呂敷やレジャーシートをご持参ください。

②持って来たものが残れば、持ってきた人が自分で持ち帰ります。たとえば会場に30分しか滞在できない場合は30分後に残ったものを回収してお持ち帰り頂くことになります。

③金銭のやりとりはありませんので、店番は必要ありません。どうぞ置きっぱなしで、シルクスクリーンのイベントをお楽しみください。