「とさちょうものがたりショップ」でアメゴの販売をします!

新型コロナウィルスの影響のため、飲食店や宿泊業、商店などの経営状態が悪化し、お店の存続が危うくなっている状況が全国的に続いています。土佐町も同様で、主要な産業である第一産業も大きな影響を受けています。

今年の5月、とさちょうものがたりのネットショップでは「コロナ支援」として、土佐町の花農家・澤田みどりさんが育てた金魚草を販売しました。今回は、土佐町でアメゴの養殖を行なっている西村公己さんが育てたアメゴを販売します。

西村公己さんが育てたアメゴを買ってください!

7月のある日、土佐町の方からとさちょうものがたり編集部にある相談が寄せられました。新型コロナウィルスの影響で「西村公己さんがアメゴが売れなくて困っている。とさちょうものがたりで何とかできないだろうか」という内容でした。

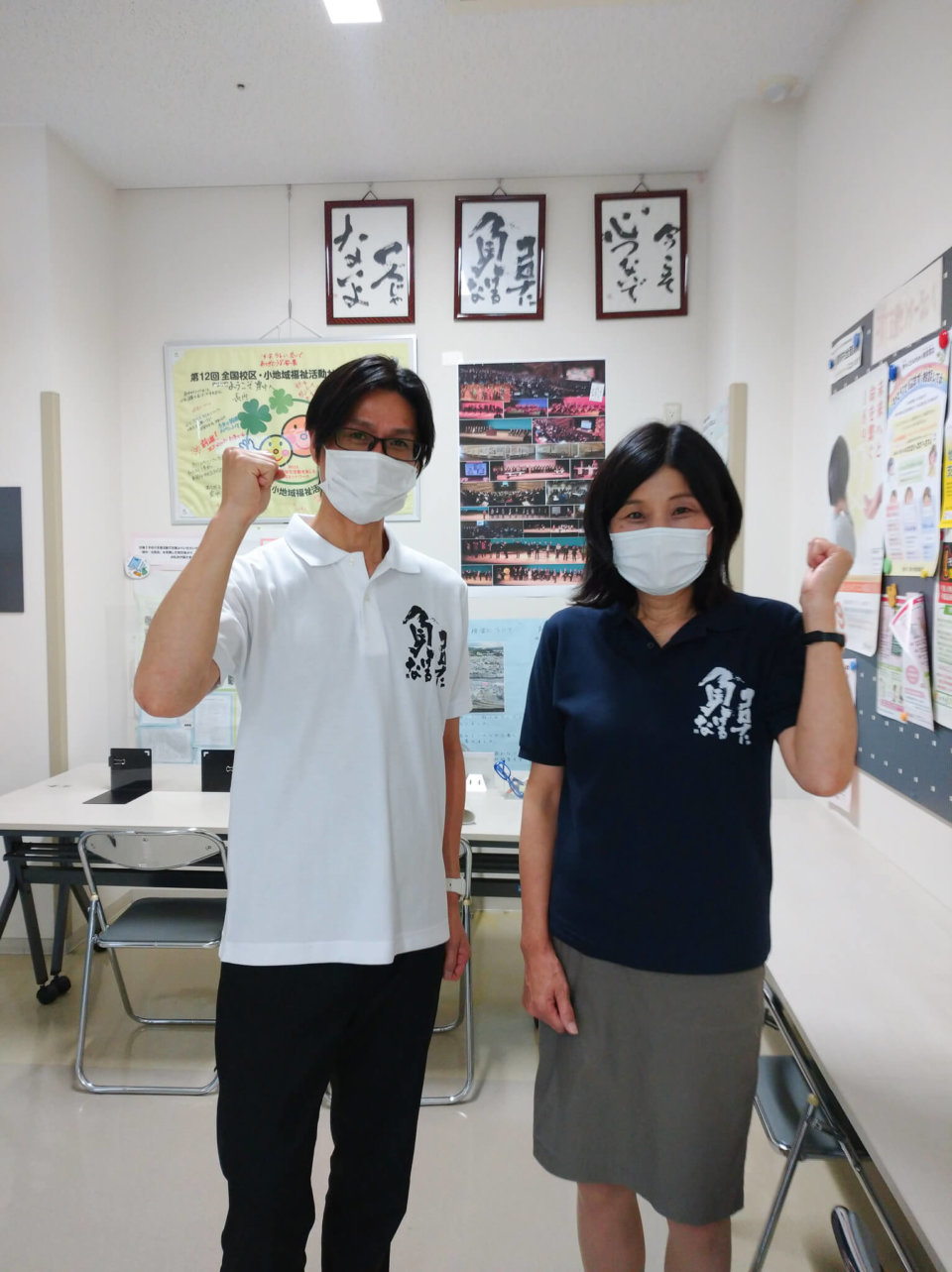

早速お会いして、「土佐アメゴ養殖」代表の西村公己さんにお話を伺いました。

西村公己さん

西村公己さんは今から40年前に土佐町にUターン。お父さんが始めたアメゴの養殖を引き継いだそうです。当初、アメゴは飛ぶように売れ、アメゴの稚魚も多くの業者さんに届けていたそうですが、年々売上は減少。それでも40年間続けることができたのは「お客さんが美味しいと言ってくれるのが嬉しいから」と公己さんは言います。

公己さんはこれまで地域のイベントや県内外のホテルに出荷していたそうですが、新型コロナウィルスの影響でその需要が激減。アメゴが売れず、「普段なら、生け簀にいないはずの魚がまだおる」状態で困っているということでした。

今年の5月、同じく土佐町の花農家さんである澤田みどりさんがとさちょうものがたりのネットショップで金魚草の販売し、多くの方が購入してくださったこと伝えると、「ぜひネットショップで販売してみたい」ということに。

渓流の女王・アメゴ

アメゴは「渓流の女王」と呼ばれ、綺麗な水の中でしか生きることができない川魚です。かつては山間部で暮らす人たちの貴重なタンパク源だったといいます。栄養価が高い上に、皮目が香ばしく、ふっくらとした身が美味しい魚です。

土佐町に住む人たちは、幼い頃から保育園や地域のイベントで「アメゴつかみ」をし、まず塩焼きにして食べることが多いです。その美味しいこと!子どもたちは、その味を体に叩き込まれて大きくなります。土佐町の人たちのソウルフードのひとつと言っていいでしょう。

アメゴを産地直送します!

土佐町の西村公己さんが育てたアメゴを産地直送します!アメゴの売上は、ネットショップの決済手数料3.6%を除き、全額公己さんへ支払われます。

アメゴはスーパーマーケットには出回らない川魚です。「今回初めて知った!」という方に、ぜひ味わってほしいです。また、今年はコロナウィルスの影響で夏休みに帰省することができない方も多いと思います。この機会に、故郷の懐かしい風景をアメゴの味と共に思い出すのはいかがでしょうか?

アメゴ1㎏ 2100円(箱代含む・税込)送料は別途

一匹あたりの大きさにもよりますが、上の写真のアメゴで1㎏、だいたい8~9匹ほどになります。冷蔵した状態で届きます。この金額で販売するのは、8月10日〜9月末限定です。(それ以降は通常価格になります。)

お届け方法

お届け方法は3つ。3種の商品ページがありますが、配送方法・送料のお支払いが異なります。届く商品は同じです。

*支払い方法で「銀行振込」を選択した場合、振込手数料はお客様の負担となります。

①送料込み 3100円

・箱(60サイズ)に入って届きます。

・北海道・東北・沖縄・離島は輸送に時間がかかり魚の鮮度を保つことが難しい為、送ることができません。ご理解いただければ幸いです。

・到着日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・到着日の指定がない場合は、注文をいただいてから通常5日程度でお届けできる予定です。

②送料着払い 2100円

・箱(60サイズ)に入って届きます。お受け取り時に送料とチルドゆうパック料がかかります。

・北海道・東北・沖縄・離島は輸送に時間がかかり魚の鮮度を保つことが難しい為、送ることができません。ご理解いただければ幸いです。

・到着日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・到着日の指定がない場合は、注文をいただいてから通常5日程度でお届けできる予定です。

③直接お渡し 1700円(高知県内の方限定)

「土佐アメゴ養殖」での受け渡しになります。(ビニール袋に入った状態でお渡しします。)その際はマスクの着用をお願いします。

・日の指定がある場合は、希望日の5日前までにご注文をお願いします。

・炭の追加代金500円で現地での塩焼きも楽しめます(詳細やご予約は直接以下の土佐アメゴ養殖連絡先にお問い合わせください)

アメゴはどんな風に育ってるの?

土佐町とお隣の土佐山村の境界線にそびえ立つ工石山。土佐アメゴ養殖はこの山からの湧き水を直接引いてきて、その清流でアメゴを育てています。

工石山の清流は石灰を多く含み、ミネラルが良質なアメゴを生育させるそうです

土佐アメゴ養殖の養殖場

穴郷川の清流。土佐アメゴ養殖はこの流れの水を引いています。

餌をあげると踊るように跳ねる!時々、上流の天然のアメゴも混じって泳いでいるとのこと。

オススメの食べ方

アメゴには色々な食べ方があります。

①塩焼き

適量の塩を振りそのまま焼きます。土佐町では串にさして炭火で焼いて食べるのがスタンダードです。もちろん、お家の魚焼きグリルやフライパンで焼いても美味しいですよ!

身がホクホクのプリプリ、抜群のおいしさ!頭から尾っぽまで全て食べられます。炭の追加代金500円で現地での塩焼きも楽しめます(詳細やご予約は直接土佐アメゴ養殖にお問い合わせください)

②ひらき

ひらきはお家で作れます。アメゴは骨が柔らかいので、焼いて丸ごと食べられます。

アメゴを背開きして内臓をとりだし、血をきれいに洗い流す。1ℓの水に10%の塩を溶かしたものに1時間ほどつけ、半日陰の風通しが良いところへ干します。

③アメゴ寿司

アメゴはお寿司にもなるのです。長野商店の長野静代さんに作っていただきました!

背開きしたアメゴに塩をして一晩おき、柚子酢と酢を合わせたものに2時間ほどつけます。中に寿司飯を詰めて、形を整えて出来上がり!

他にも「アメゴの甘露煮」や「アメゴのフライ」も美味しい!ぜひ試してみてください。

西村さんが育てたアメゴが多くの人の元へと届きますようにと願っています。

土佐町の方々へ

先にも書きましたが、この新型コロナウィルスの影響で、これまで大切に育ててきた事業がこの数ヶ月苦しい状況を迎えているという方々が多くいると想像しています。

もちろん微力ながら、とさちょうものがたり編集部も具体的になにができるのか? そういうことをずっと考えてきました。

今回の記事や「みどりさんの金魚草を買ってください」で紹介させていただいたネットショップでの販売は、現時点での私たちの見つけた答えの一例です。

実際にやってみないことにはどうなるかわからないような段階ですが、「町のために、私たちができることを(小さくても)やる」という姿勢をとさちょうものがたり編集部は貫こうと思っています。

今回のような動き、リアルとネットの橋渡しを担うような仕事を、もし必要とされている土佐町の事業者の方がいらしたら、遠慮なく編集部に声をかけてください。

とさちょうものがたり編集部

メール: info@tosacho.com

電話:0887-72-9260

早速製作に入りました!

早速製作に入りました!