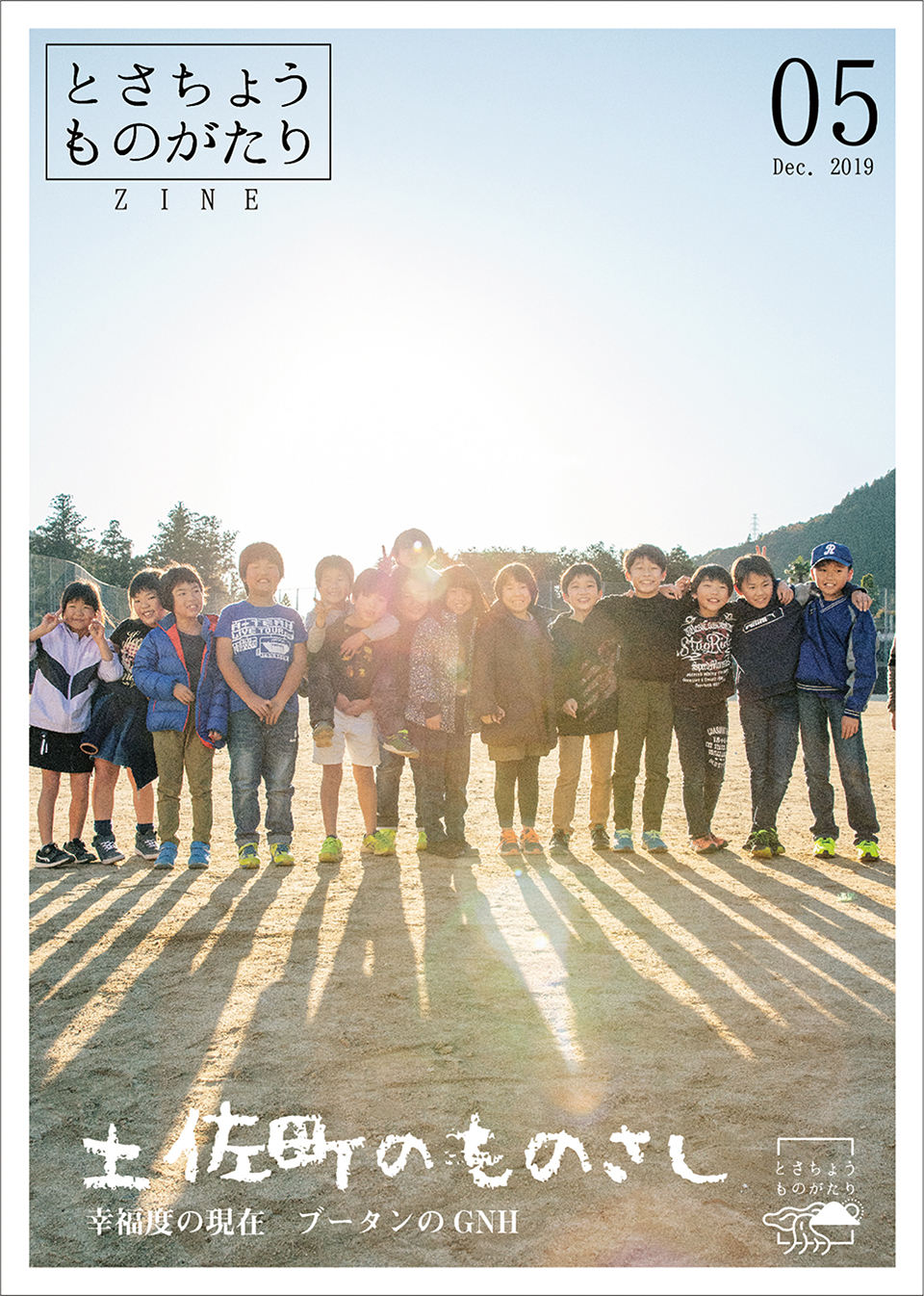

「この光景を守ること」も土佐町の幸せと言えるかもしれません

この記事は、とさちょうものがたりzine 05(2019年12月20日発行)に掲載したものをウェブに再掲載しています。

町内の多くのみなさまにご協力いただきました土佐町幸福度調査アンケートの詳細な調査報告書が、高知大学地域協働学部の廣瀬淳一先生から届きました。

今回はその報告書を元に、気になった項目から少しかみ砕いた形で一部をご報告したいと思います。

アンケート結果の報告としては不適切かもしれませんが、この欄ではなるべくグラフや細かい数字などを使わない説明を試みたいと思います。

この文章の裏付けとなる数値は「土佐町幸福度調査アンケート調査報告書」に全て掲載されています。ご希望の方は土佐町役場企画推進課までご連絡いただくか、この欄の末尾に掲載したQRコードから全文がダウンロードできるようになっていますので、ぜひ読んでみてください。

●自然との付き合い方

町の方々各々の個人的な自然に対する考え 方、実際の暮らしの中での自然との付き合い方を尋ねる質問がいくつかありました。例えば前節でもご紹介したQ25「私は自然の一部であり、自然の一部として生きることが幸せである。」という文をどう思いますか?というもの。

またQ27「土佐町産、自作の食物を食べる頻度」、そしてQ28「山の植物や動物に関する知識」に関しての質問などは、自然との付き合い方とその距離を尋ねているものです。

上の3つの質問と、「幸せですか?」という質問を掛け合わせた結果が示すものは、

自然との距離が近い人ほど、幸福度が高い

というものでした。

例えばQ25に対して「とてもそう思う」と答えた人では、同時に「幸福」と答えた人の割合もとても高く、「全く思わない」と答えたグループの中で「幸福」と答えた人の割合は低めでした。

Q27に関しては「毎日(地産のものを食べる)」と答えた人ほど「幸福」と答える割合も高く、Q28に関しても山の動植物に関しての知識が深いほど幸福度が高いという結果が出ています。

ではこの結果から言えることは何かと言うと、例えば

町の人々が上手に自然と付き合えるためにできることは何か?

という問いを立てることだと思います。

小さなことでいいので、具体的な行動としてできることは何だろう?と考え、実行に移す。小さな行動を、長い目で見て大切に育てる。個人と自然の関係は、役場や行政がどうこうする部分は多くないかもしれませんが、例えば地域の方々が自然と触れ合う機会を増やすきっかけを意識的に作っていくといったことはできるかもしれません。

●土佐町への愛着

Q24-mに、「土佐町の文化や特色に愛着や誇りを感じますか?」という質問があります。この質問の結果と幸福度を掛け合わせたならば‥

愛着や誇りの強い人ほど幸福度が高い

という結果がきれいに出ています。反対に、愛着を「あまり感じない」「全くない」と答えた人たちの中では自身を「不幸」と感じる割合が高くなっています。

またQ13には「土佐町の歴史や文化への理解度」を尋ねる質問があります。土佐町の歴史、特有の文化を理解し体験を深めていくことで、「他のどこでもない自分にとっての土佐町」への愛情も深まっていく。そしてそのことが土佐町に住む各個人の幸福度を高めていく。

そういった循環が個々人の心の中に培われていくことは「幸せ」を考える上で大きなキーワードになるようです。

●「土佐町の一員」感

「自分は地域コミュニティの一員である」と実感できるということは、幸福度と深い関係があると言われています。

Q24-a 「地元のコミュニティに所属していると感じるかどうか」という質問に対して、「とてもそう思う」と答えた方の幸福度は高い結果が出ています。

土佐町の住人の場合、「地域コミュニティ」という言葉で連想されるのはもしかしたら土佐町という範囲よりももう少し小さな地域、相川や石原や大渕や中島などの地域を思い浮かべる方が多いのかもしれませんが、コミュニティの大小に関わらず、「その一員である」という実感が持てるということは幸福感や安心感に直結することなのだと思います。

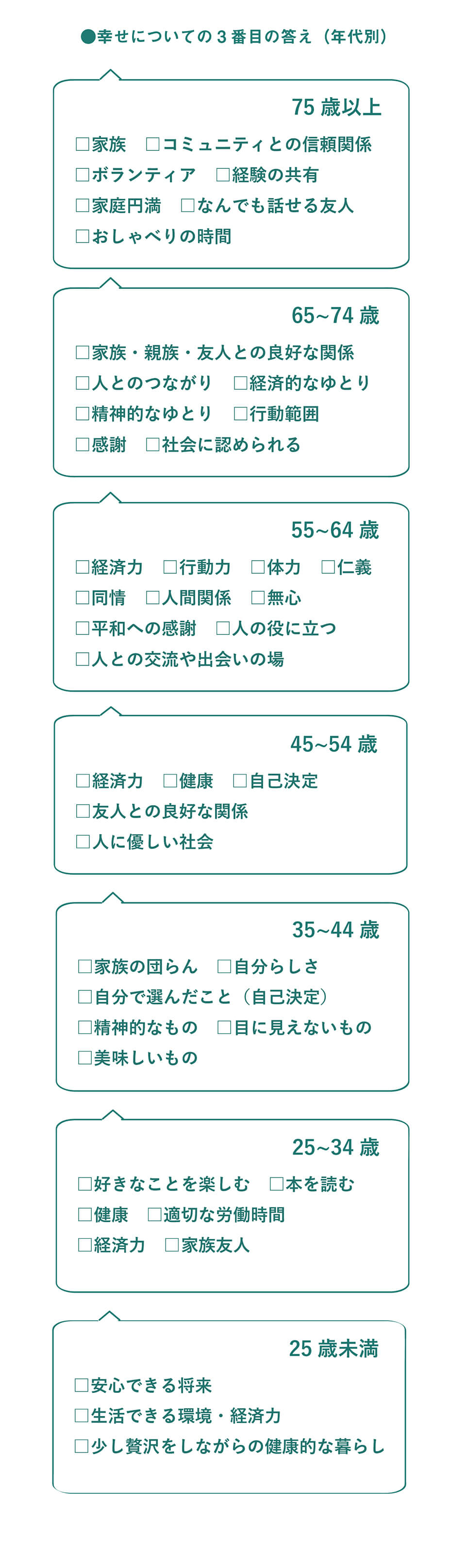

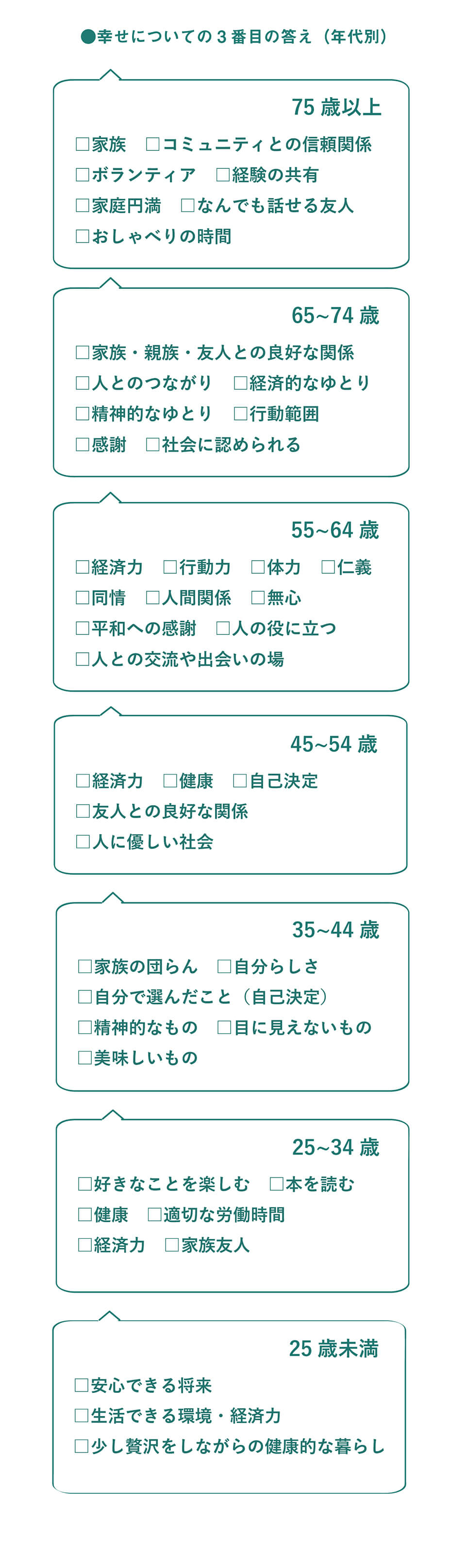

●幸せについての3番目の答え

「本当の幸福にたどり着くために重要なことはなんですか?」という質問がQ5です。これは自由記述で、重要と思うことを3つ書いてくださいという問いでした。高知大学の廣瀬先生は、この3つのうち3番目の答えが本音が隠れたキーワードではないだろうかと注目したそうです。この欄でも3番目の答えのみに絞って下にご紹介したいと思います。

年代別に区切っていますので、人生経験や体力などの変化と共に、「幸せ」に対しての感じ方や考え方も変化していく様子が読み取れると思います。

何が正解で何が不正解ということはもちろんありませんので、「幸せとは何か?」ということを考えるひとつの材料として、ぜひ一度読んでみていただきたいと思います。

また1番目2番目を含む全回答は、この欄末尾のQRコードからダウンロードできる調査報告書に記載されています。こちらも合わせて読んでみてください。

●幸福度をものさしにする

アンケートの調査報告はここまで。最後にもう一度、幸福度調査アンケートを実施したその目的と意味について、繰り返しになりますが書きたいと思います。

全ては行動のため

以前にも書きました。このアンケート、町の皆さんにご協力いただいて、結果を集計して分析して終わりでしょうか?そのためのものでしょうか?答えは明らかですね。

これは全てそのあとに続く行動のためのものです。日々の行動、仕事の取り組み方、町としての動きに少しずつ変化を与える。そしてその行動のひとつひとつに「なんのためにやっているのか?誰のためにやっているのか?」という視点を加えるためのもの。

土佐町が今後どのように生きていくのか?どのように生きていきたいのか?今から始まる未来へのスタート地点に、一度立ち止まって根本をみんなで考えるためのもの。

だからこのZINE05号は、土佐町の何かをまとめたものではありません。今後町が起こしていく行動に続く途中経過を伝えたくて作りました。

読んでいただいた方の心の中の小さな窓に、微かなそよ風が吹いたとしたなら、作り手として嬉しく感じます。

この章は、最後にひとつ寓話を紹介して終えたいと思います。

旅人が、ある町を通りかかりました。

その町では、新しい教会が建設されているところであり、建設現場では、二人の石切り職人が働いていました。

その仕事に興味を持った旅人は、一人の石切り職人に聞きました。

あなたは、何をしているのですか。

その問いに対して、石切り職人は、不愉快そうな表情を浮かべ、ぶっきらぼうに答えました。

このいまいましい石を切るために、悪戦苦闘しているのさ。

そこで、旅人は、もう一人の石切り職人に、同じことを聞きました。すると、その石切り職人は、目を輝かせ、生き生きとした声で、こう答えたのです。

ええ、いま、私は、多くの人々の心の安らぎの場となる素晴らしい教会を造っているのです。

どのような仕事をしているか。

それが、我々の「働き甲斐」を定めるのではありません。

その仕事の彼方に、何を見つめているか。それが、我々の「働き甲斐」を定めるのです。

ー田坂広志「日本企業の社会貢献 七つの心得」より引用

●調査報告書のダウンロードは以下から(画像クリックでもダウンロードが始まります)